导读:清朝的“太和殿”曾是皇帝处理国政的场所,但实际上,这只是在特殊情况下使用,如重大典礼时。真正处理国政的地方,通常是在皇帝的私人居住区或专门设立的办公地点。

明清两朝24个皇帝都在太和殿举行盛大典礼,如皇帝登基即位、婚礼、册立后妃等。此外,每年三大节(万寿节、元旦、冬至)也会在此接受文武官员的朝贺,并向王公大臣赐宴。清初,还曾在太和殿举行新进士的殿试,直到乾隆五十四年(1789年),改为在保和殿进行,“传胪”仍然在太和殿举行。

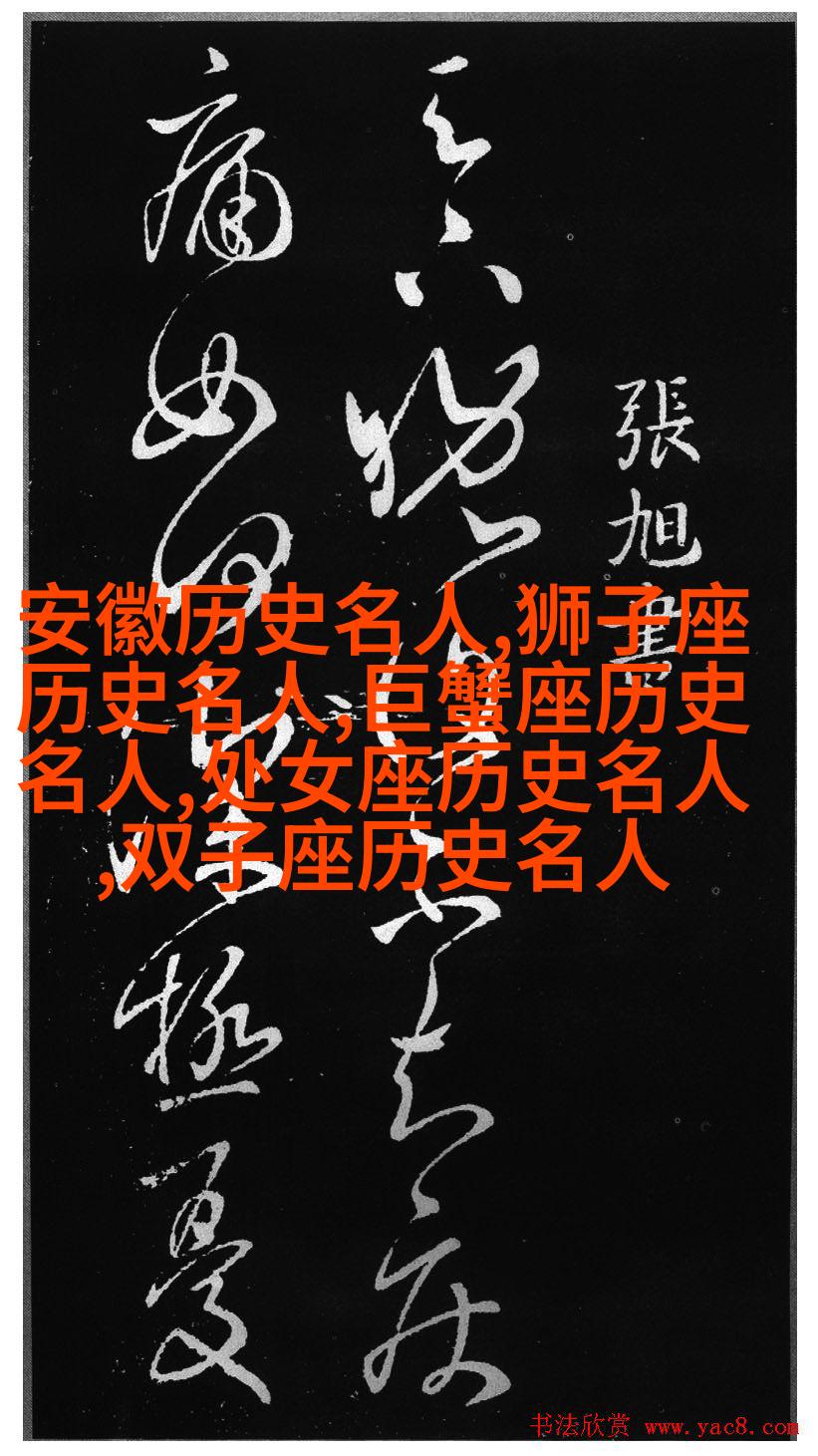

网络配图

明朝御门听政

明朝有两种主要类型的朝会制度,一是正 朝,在三大节如正旦、中秋、冬至以及万寿日举行,是最为隆重的一次,而二是常 朝,有朔望朝与日朝之分。

朔望朝每月初一及十五日进行,是百官集体向皇帝致敬而非奏事。而日 朝则是早晨定期召见高级官员讨论国家事务。永乐七年的改革,将这两个仪式分开,以减少对百官长时间站立待命带来的不便。

景泰时期一度恢复午朝,但未成熟,最终废除。一度恢复于隆庆六年后的早朝制度,也未能长久成为固定制度。

清代则不同,没有固定的早晨会议制,而是在内阁汇报后再作决策。大权实际掌握于内阁手中。当时未成年的顺治、大夫康熙,都将“御门听政”安排在放学后午饭前进行。在重要议题上,则随时召见,不限地点。这一做法一直延续到咸丰年间彻底废止了“御门听政”。

除了这些例外,绝大多数时候,清代皇帝并不居住于故宫中,他们更倾向于居住于畅春园或圆明园等别墅般建筑中,从而更方便地管理国家事务。畅春园甚至成了康熙二十三年至二十八年的南巡期间他的临时宫廷。此后的雍正亦经常居住其中并处理国政,而圆明园则被雍正升格为正式办公地点之一,其设计融合了政治功能与休闲娱乐空间,使其成为一个既可以作为政治中心又可以享受自然风光的地方。