绣色可餐:探索中式刺绣艺术与现代餐桌文化的交汇

一、引言

在一个宁静的下午,阳光透过窗户,洒在一幅精致的刺绣作品上。细腻的手工艺,每一针每一线都蕴含着深厚的情感和丰富的文化内涵。这不仅是一件艺术品,更是当代人对传统美学的一种追寻和尊崇。在这个过程中,“绣色可餐”这一词语便如同一盏明灯,照亮了中式刺绣艺术与现代餐桌文化之间那道纠葛复杂而又充满魅力的交汇点。

二、历史回顾

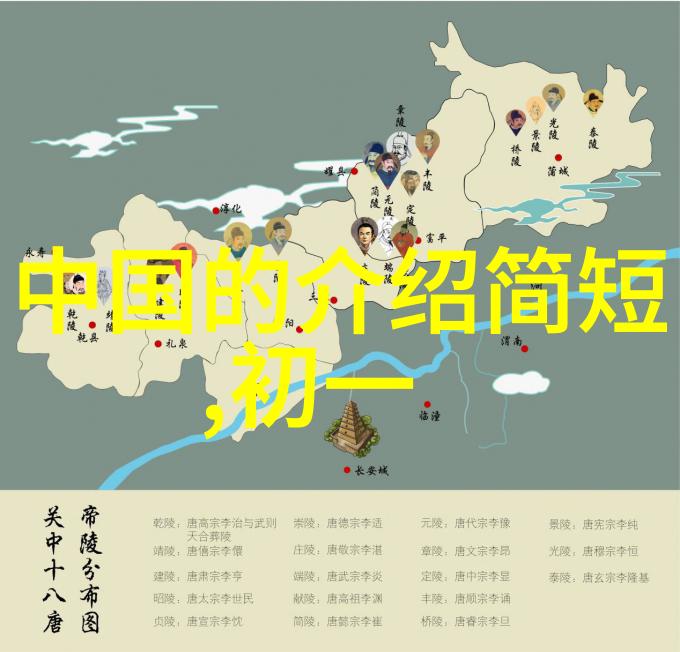

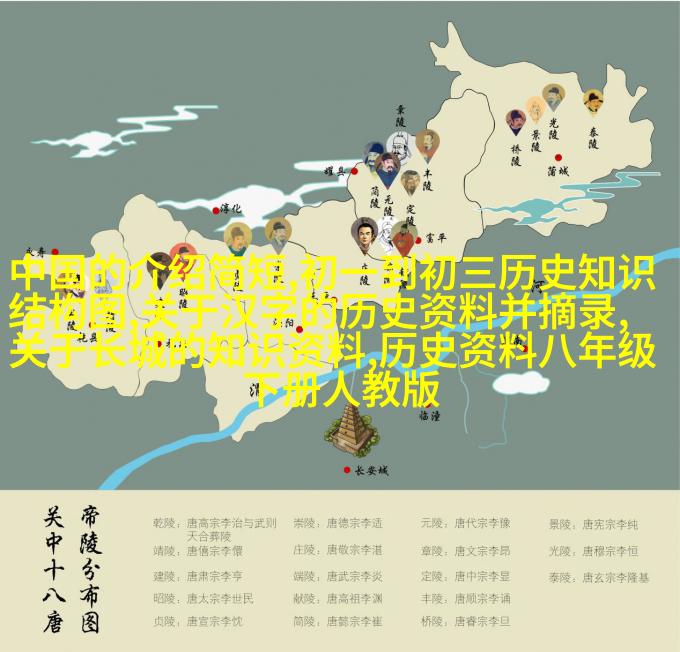

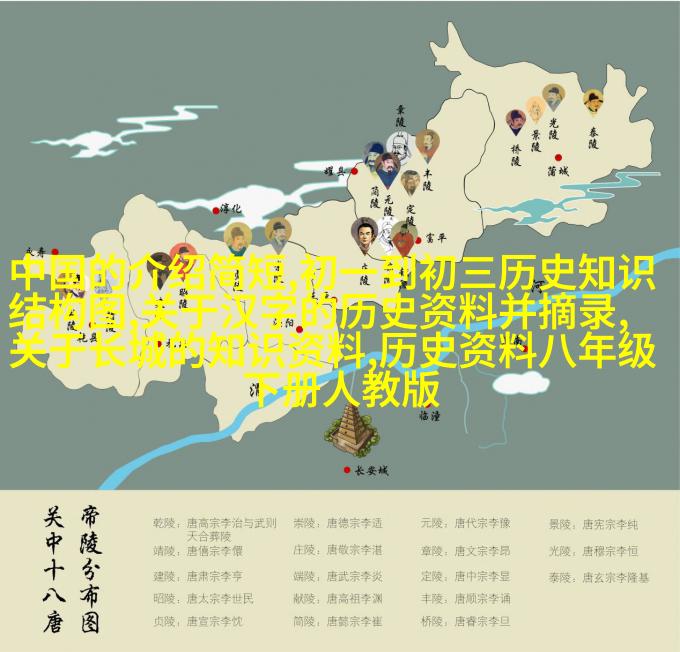

中国古代,以丝织为媒介的刺绣技术悠久而辉煌,它不仅是中国人民精神生活的一部分,也是中华民族物质文明发展的一个重要标志。在唐宋时期,这门技艺达到了前所未有的高峰,其作品以其独特的手法和意境,被誉为“天下之绝技”。从宫廷到民间,从帝王到百姓,刺绣成了人们生活中的不可或缺的一部分。

三、传统意义与现代审美

“绣色可餐”这四个字,不仅代表了一种手工艺,更包含了一种生活态度。它意味着将精湛的手工制作融入日常生活,让每一次用餐都成为一种仪式般的体验。而在现代社会,这种追求质量、品味和情感表达的人文关怀,对于那些追求个性化、高品质生活方式的人来说,是极具吸引力的。

四、中式刺绣艺术与现代设计融合

随着时代的发展,中式刺绣不再局限于传统场合,而是被融入了多样化的地理环境,如家居装饰、服饰设计等领域。例如,一些时尚品牌开始将古典图案更新改造,使其更符合现代人的审美需求,同时保留了原有的韵味。此外,在酒店业中,有些高端宾馆也采用了这种风格来打造独特的氛围空间,为客人提供了一次全方位的心灵旅程。

五、“食用艺术”的概念演变

在食品界,“食用艺术”是一个非常流行的话题,它强调的是食品不仅要有口感好,还要有视觉上的冲击力。而结合“绣色可餐”,我们可以看到,那些经过精心编织图案的手工盘子、一条缕金边缘的小吃盒,或是在饮料瓶上嵌入花卉图案的小巧装饰,都成为了提升用餐体验的一大乐趣。它们通过细节表现出对生命简单享受的大型哲学思想,也反映出人类对于美好事物无尽向往的心理状态。

六、结语

总结一下,我们可以发现,“绣色可餐”并不只是一个简单的词组,它承载着中华民族几千年的历史积淀,以及对未来可能发生变化的心愿。在这个快速变迁的大时代背景下,无论是作为一种手工艺还是作为一种生活方式,“ bindi 织梦作画”的精神始终不会消亡,而是在不断地演变,并且找到新的形式去实现自我价值。