在中国悠久的文化史长河中,汉字不仅是文字的载体,更是中华民族智慧、情感和精神的深邃图书。从象形到指事,从甲骨文到小篆,再至今用的楷书、行书、草书等,汉字历经数千年的演变,其背后的故事和意义,是我们了解古代文化的一扇重要窗户。

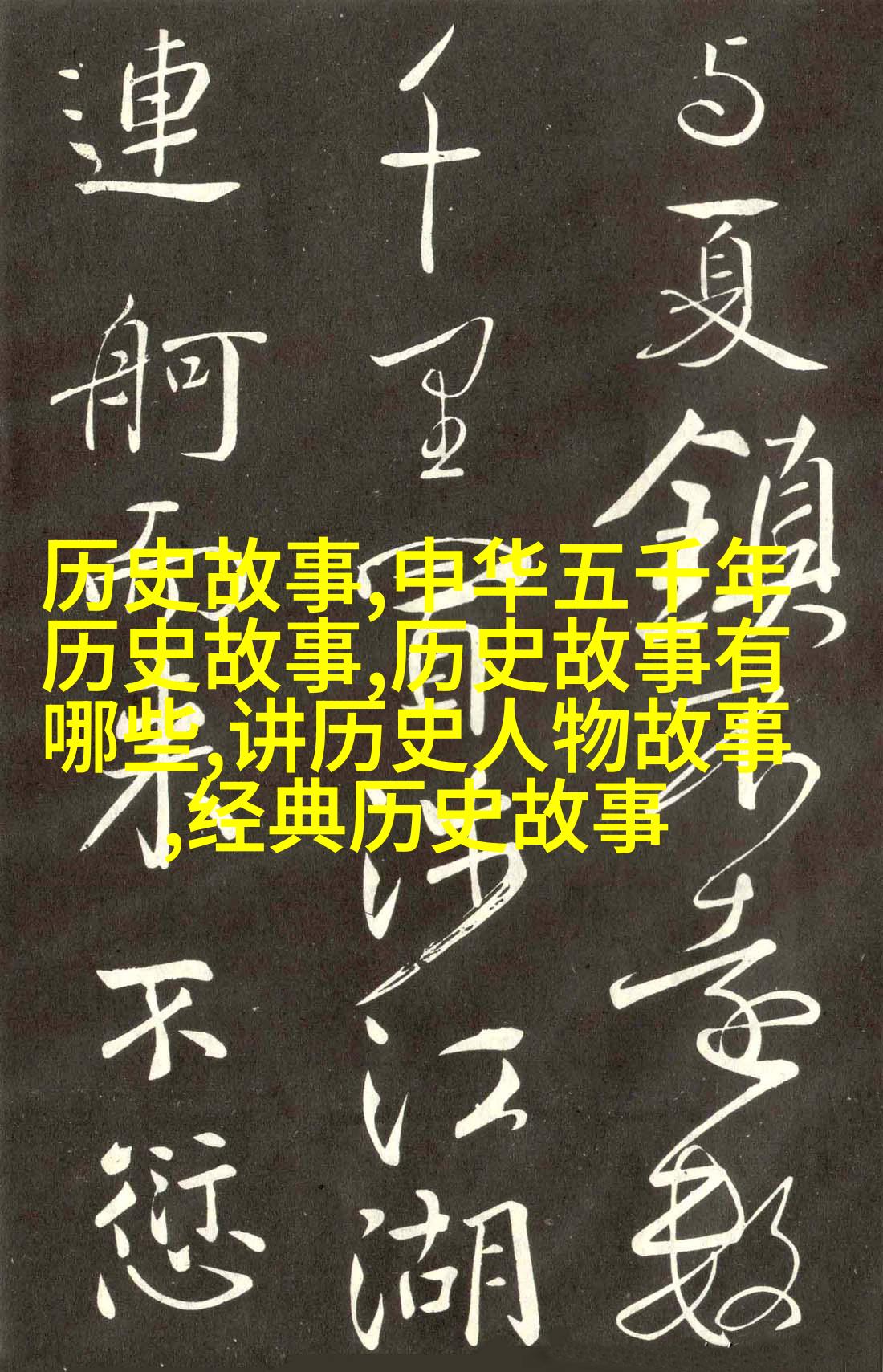

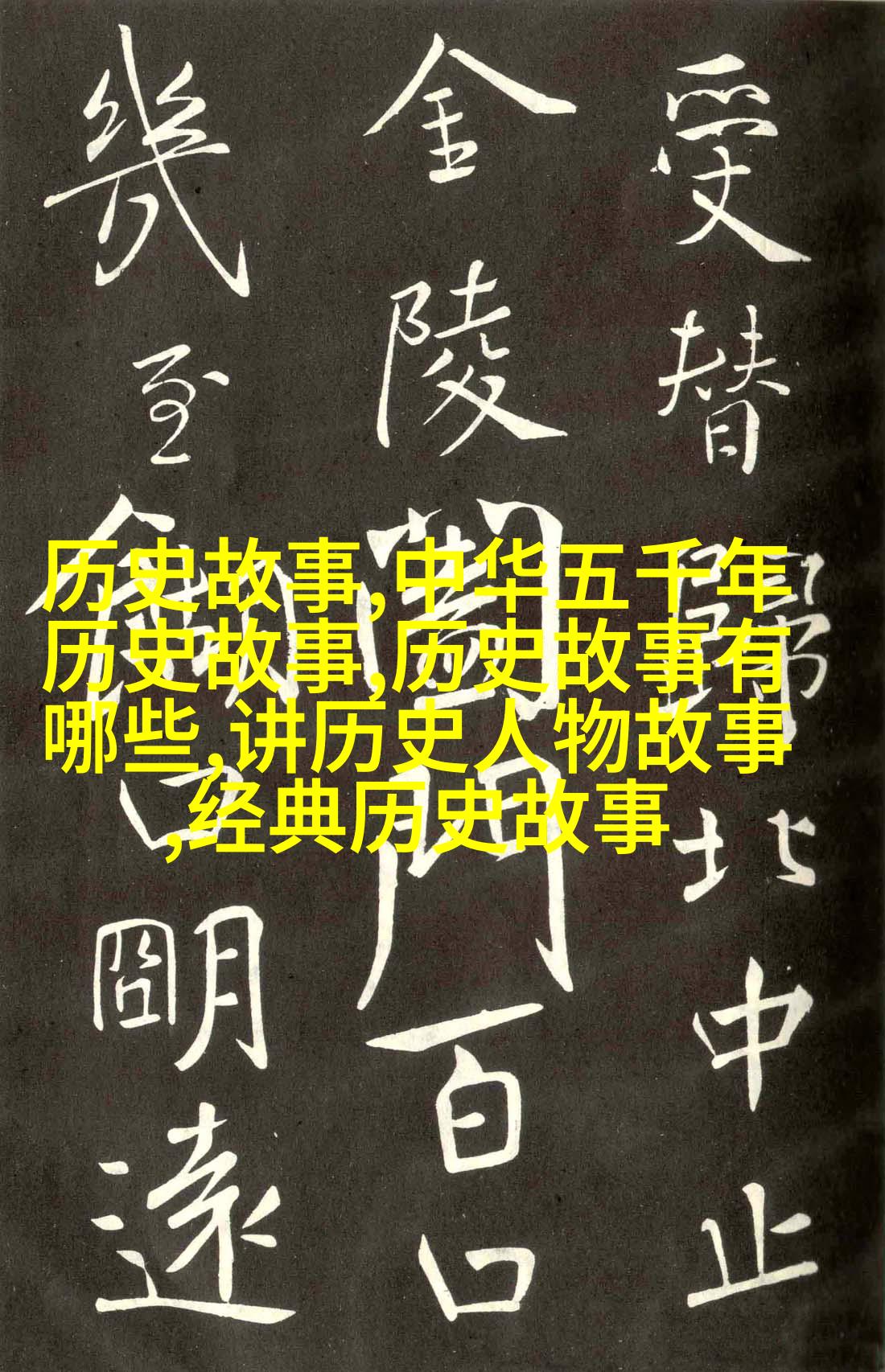

篆刻艺术作为一种特殊的文字表现形式,其历史可追溯至战国时期,当时由晋国出土的大型青铜器上出现了“篆”字,即原始文字之始。这种早期的“籀”或“籀文”,其造型简约,大部分为方块形态,象征性地记录着当时社会各方面的事务与活动。随着时间的推移,“籀文”逐渐演化成繁复多样的小篆,这种风格更加注重笔画间的比例关系和整体美观。

小篆虽然更精细,但它依然保留了一定的象形特点,如“大、小、大,小”的结构,在一定程度上反映了古人对自然世界观念和审美趣味的一种表达。在秦朝统一六国后,由于需要大量标准化印制符号,以便于统治全境,因此开始使用金属印章进行官府文件上的印记。这标志着官方用途中的小篆正式成为一种常见图案,并且逐渐流传开来。

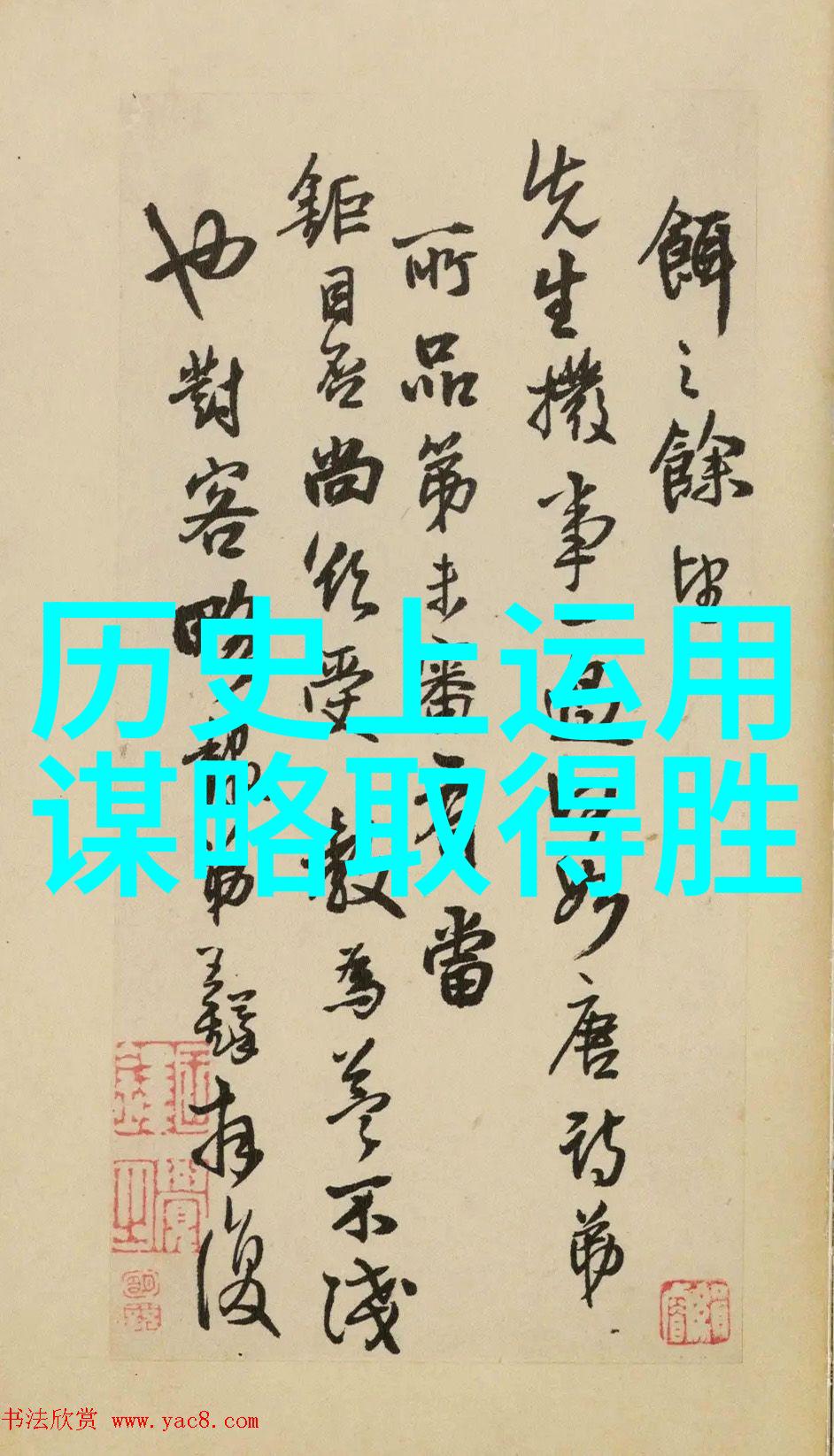

到了唐朝以后,随着社会经济发展与文化交流加深,不同地域间形成了不同的风格,使得小篆进一步分化为东南地区的小隶书、中原地区的小楷以及北方地区的小草等不同类型。此外,还有以赵孟頫为代表的人物,他将小隶写法融入诗词创作中,使得文人墨客们也能欣赏并学习这门技艺。

然而,无论哪个时代,每一次变化都是基于前人的基础上再次创新,不断寻求新意、新风格,而每一个变化都伴随着新的技术进步及社会需求。在现代,我们可以看到这些变化如何在今天仍旧展现其价值与魅力。

如今,我们可以通过考察各种文献资料,如《说文解字》、《尔雅》、《广韵》等典籍,以及考古发现中的各种石碑、木牍等遗迹,对那些看似简单却蕴含丰富信息的手稿进行研究,从而揭开汉字背后隐藏的情感故事和历史真相。例如,《说文解字》的作者阮咒在其中详尽地描述了每一个字符的来源及其义理,将语言学与哲学相结合,为后世提供了一份宝贵的心灵财富。而《尔雅》的编纂者则尝试系统地分类整理汉语词汇,以达到提高人们语言能力和文学修养的目的,同时也反映了当时社会对于教育兴趣的一种强烈追求。

当然,没有任何事物是孤立存在,它们总是在某些特定环境下生长起来。如果我们把目光投向远处,那么就不难发现,在无数次手工劳动之后,这些被称作"文字"的手势已经悄然转换成了"信仰"、"知识"乃至现在所说的"信息传递机制”。从此,便有可能将那封闭空间打开,让声音穿越山川,可以跨越海洋,最终实现思想自由流动——这是人类共同努力最伟大的成果之一,也是我们今日生活不可或缺的一个工具链条上的关键环节之一。

最后,当我沉浸于这样一番探索之旅,我仿佛听到了一句老话:做事情要耐心,要像打磨玉石一样慢慢去除瑕疵;要像涂抹漆皮一样层层覆盖才能显出真正颜色;但愿我们的文章能够如同他一般,用自己的方式让读者走进那个充满神秘力量的地方,那里既冷静又热情,就像这篇文章本身一样——既是一段关于过去岁月回忆,又是一个关于未来的憧憬预言。