在中国悠久的历史长河中,长城一直是中华民族防御外来侵犯、维护国家安全和统一的重要屏障。它不仅是一道雄伟壮观的工程,更是中国历史与文化的一个缩影。隋炀帝(581年至618年在位),作为北方政权的最后一位皇帝,他对长城进行了大规模扩建,这个决定背后蕴含着深刻的战略考量和政治意图。

首先,从军事角度来看,隋炀帝时期周边诸多强邻,如突厥、吐谷浑等部落不断威胁北方边疆。为了有效地抵御这些内外患,增强国防能力,便需要加固现有的防线——长城。此外,由于前朝各代君主对边塞地区管理不善,一些地方已经出现了严重的问题,如堡垒破败、兵力不足等,因此必须进行整顿和修缮,以恢复其战斗力。

其次,在经济上,随着隋朝中央集权制度的建立,对农民实行更为严格的人口征召制,大量劳动力被抽调到全国范围内进行灌溉沟渠、大运河等重大水利工程项目建设。在这一过程中,无数劳工被迫参与到长城扩建工作之中,他们从各地汇聚而来,为此付出了巨大的努力与牺牲。

再者,从政治角度出发,可见隋炀帝通过这项宏伟工程展现自己的治世宽广胸怀以及无比才智。他希望通过展示自身能够完成如此庞大的建筑任务来巩固自己的统治基础,同时也向国内外展示了一种新的帝国气象,即一种超越地域限制的大型帝国愿景。这对于稳定社会秩序、提升皇权形象具有重要意义。

当然,我们不能忽视环境因素。一方面,由于自然条件变化,如沙漠化进程加剧导致了边疆区域土地资源枯竭,加之人口压力的增加,使得原有的生活方式无法持续下去;另一方面,是由于当时农业技术相对落后,无法有效利用天然资源,最终促使人们转向更加集中的计划经济下的大型公共工程建设以解决问题。

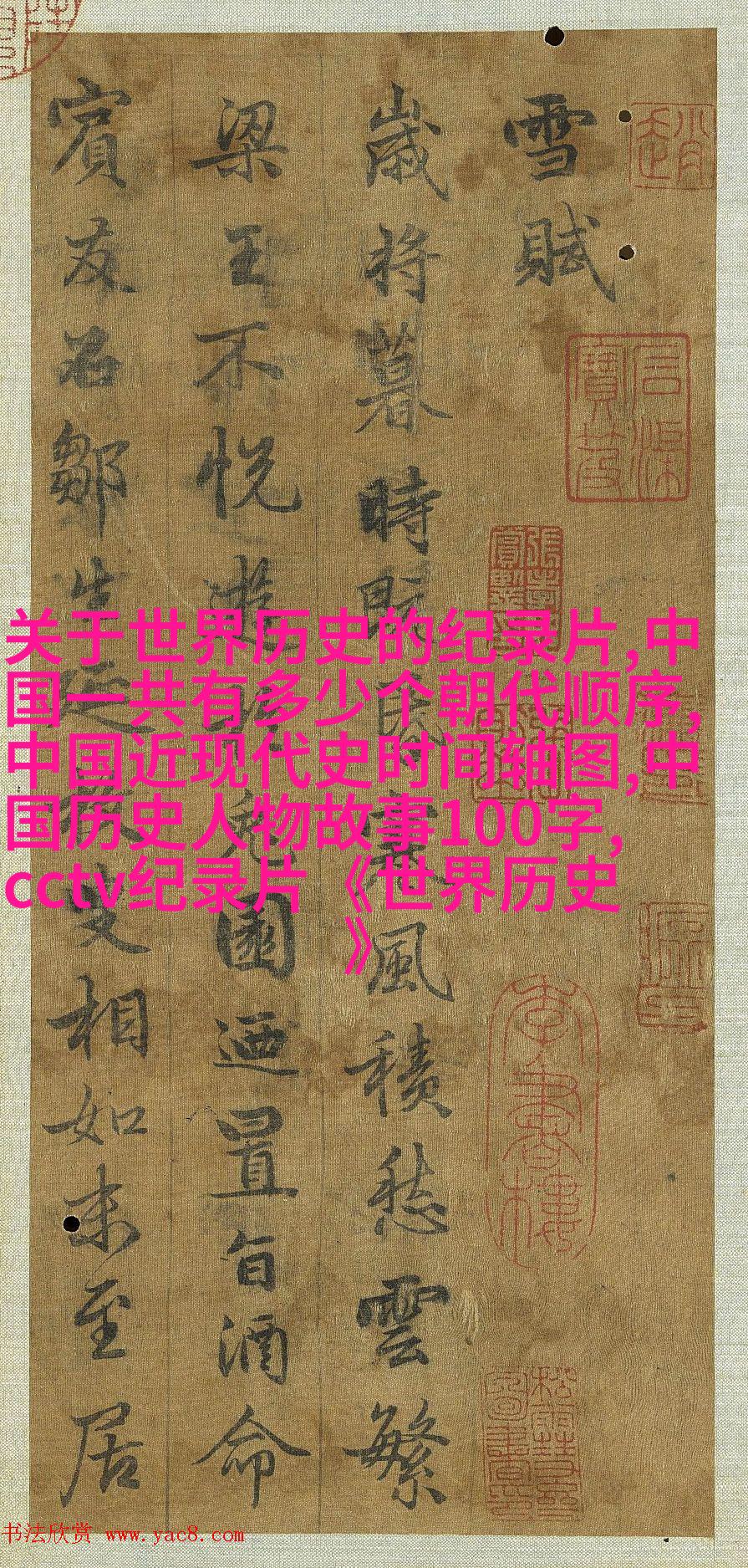

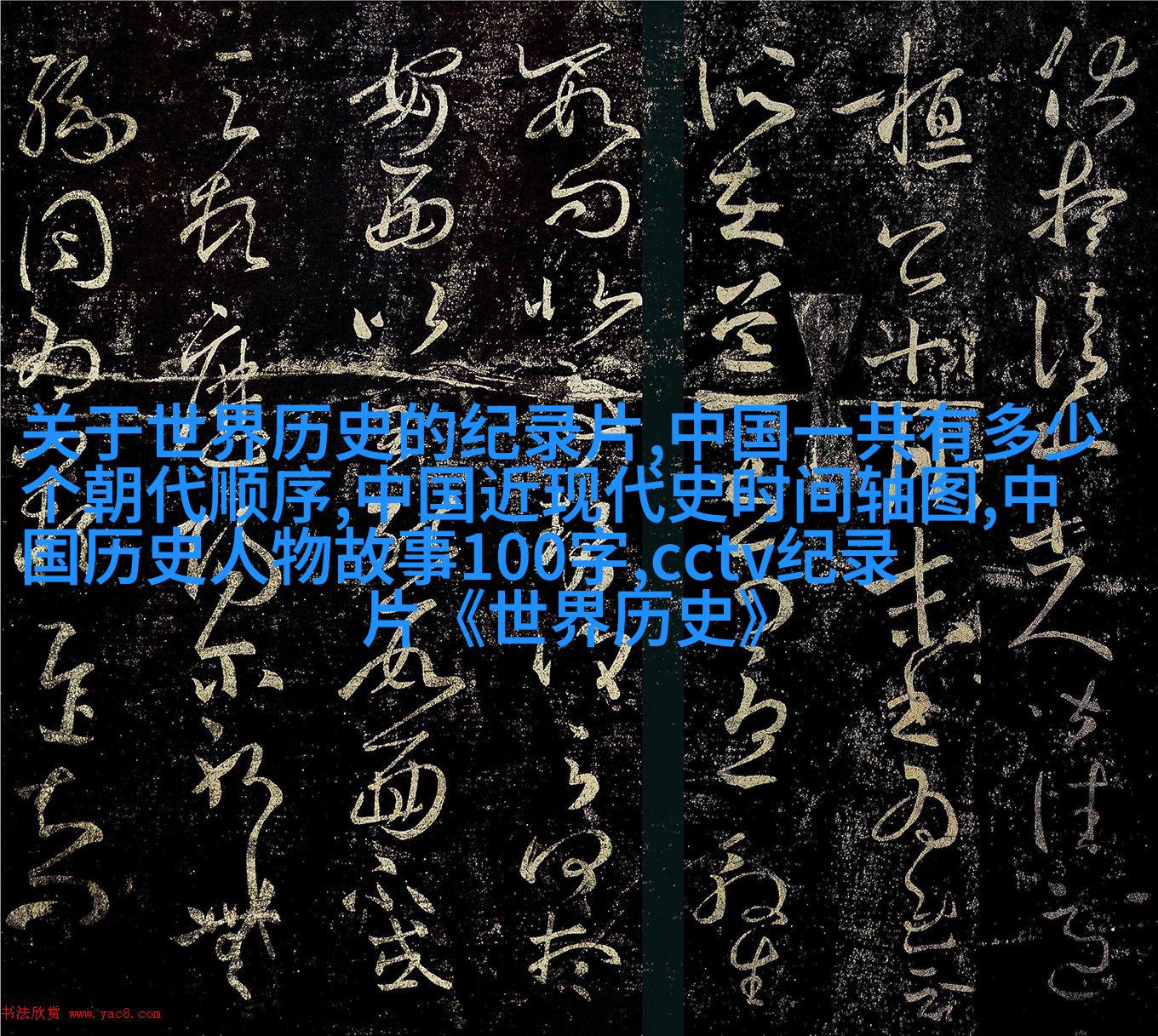

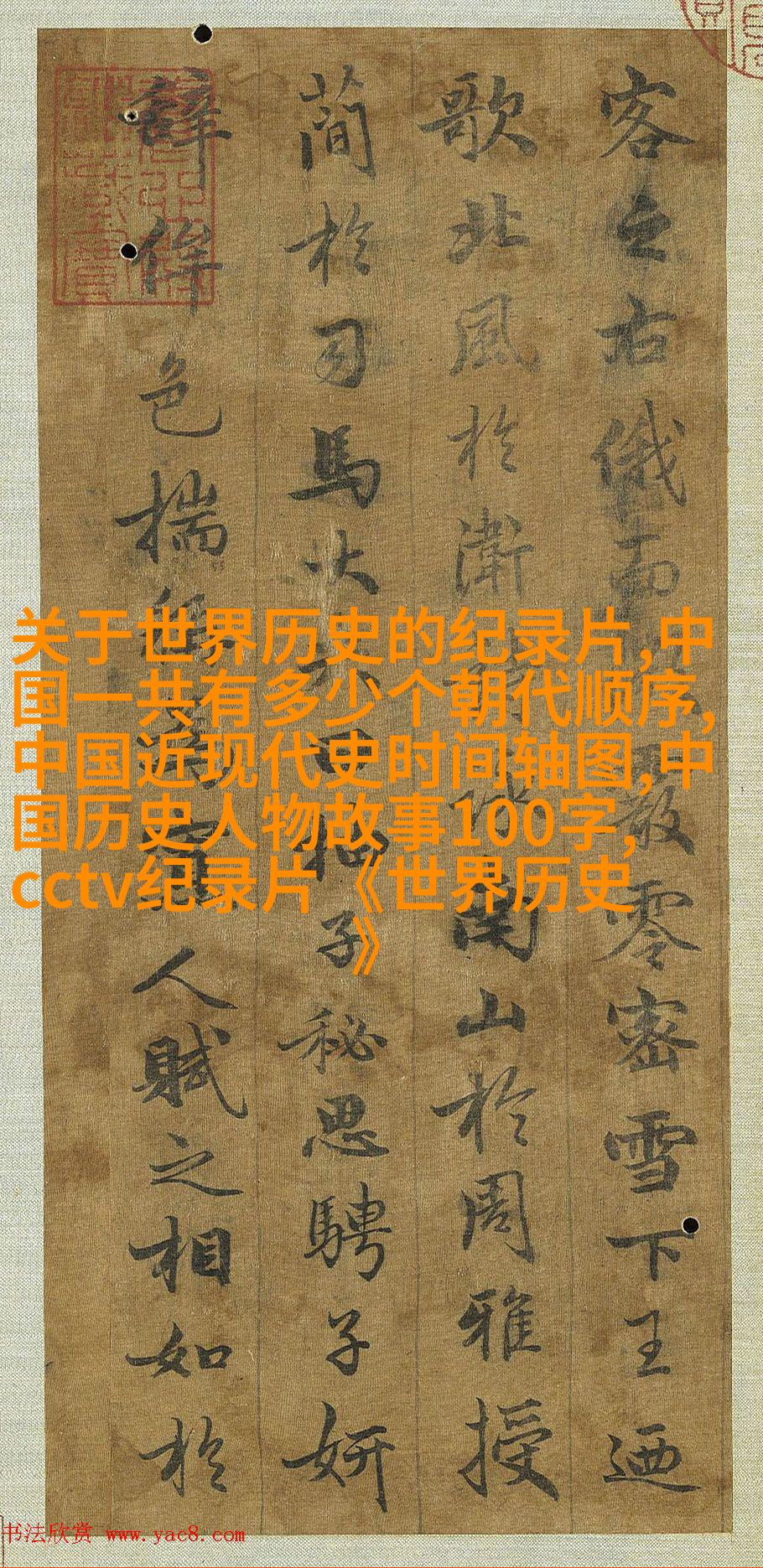

最后,不可忽视的是文化传承的一面。在古代中国,每一次大规模建筑活动都是一个社会变革标志,它既反映了当时社会生产力的发展,也体现了人们对于美好生活追求的一种表现形式。而且,这样的建筑往往伴随着文学艺术创作,让后人能从作品中窥见那个时代的心态与风貌。

综上所述,隋炀帝关于长城扩建并非简单的事业,而是一个综合考虑军事防御需求、经济开发潜力、政治宣示以及文化传承要求,并将这些因素巧妙融合起来实现的大型工程项目。他的这一举措虽然最终未能挽救他个人及整个政权命运,但却留给我们丰富而深远的历史思考空间。