在数字化浪潮席卷全球的今天,传统书写和存储信息方式正面临前所未有的挑战。随着科技的飞速发展,人们对信息管理、检索和分享能力提出了更高要求。对于研究中国古代史的人来说,更是面临着一个特殊的问题:如何将那些珍贵而脆弱的纸本档案转换为现代可读、可保存、可分享的电子数据?这不仅是一个技术问题,更是一个文化遗产保护和历史学研究方法论的问题。

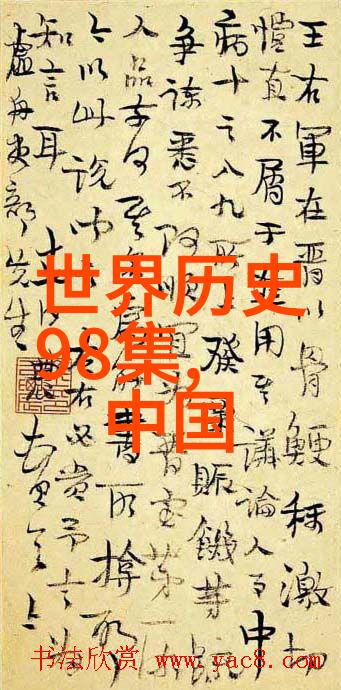

首先,我们必须认识到纸本档案在中国古代史研究中的重要性。在漫长的历史岁月里,无数文人墨客用笔墨记录下了他们眼见耳闻的事实,这些记录成为了后人的宝贵史料。然而,这些珍贵的资料往往因为时间久远而变得越来越脆弱,易受污染、虫蛀等自然因素影响。这就要求我们采取措施,将这些资料尽快转移到更加稳定安全的地带,即使是在数字化时代,也不能忽视这一点。

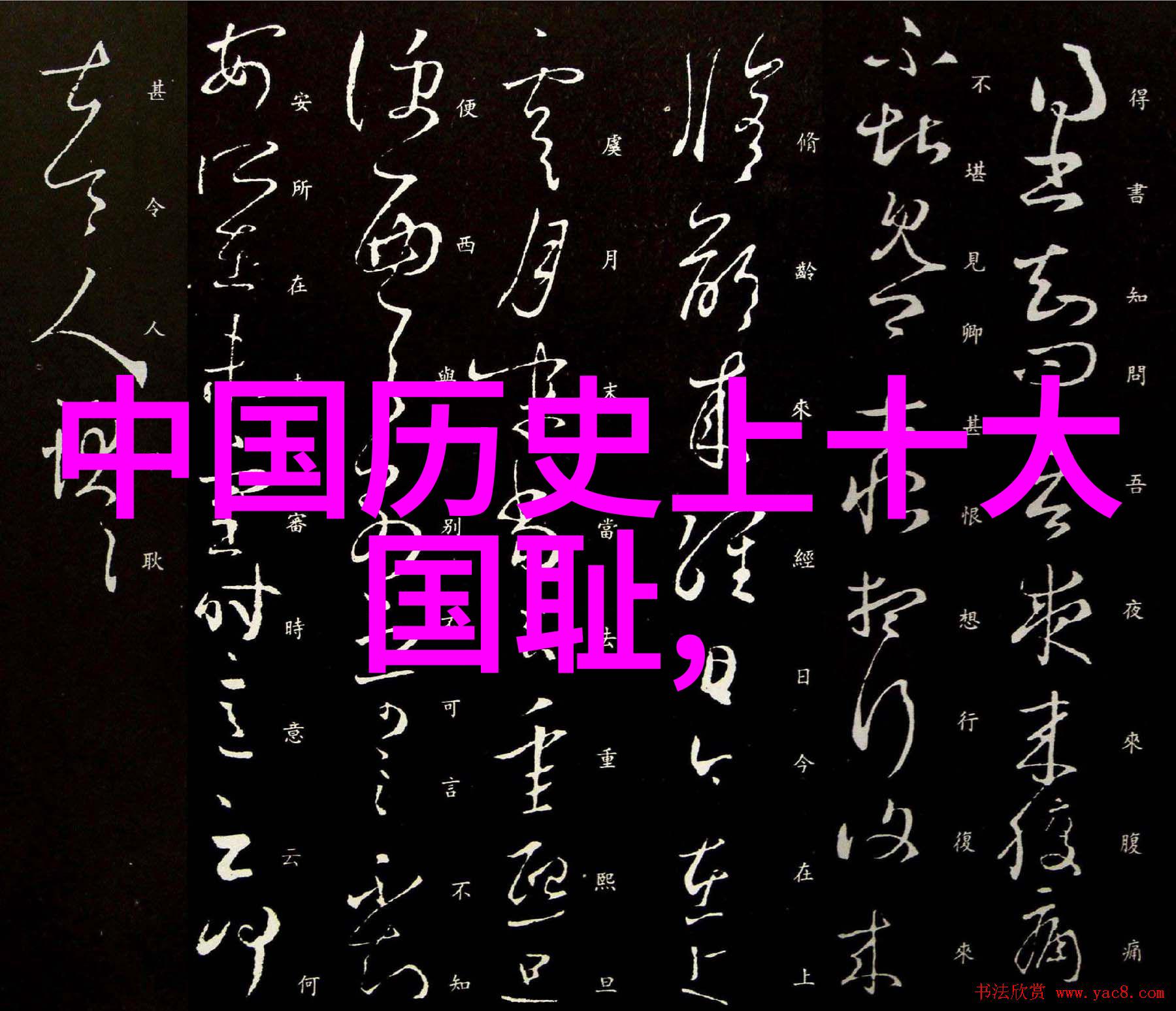

第二,从技术层面上看,将纸本档案转换为电子数据涉及多个步骤。一是扫描或拍照:这一步骤最直接简单,但也可能引起质量损失,因为光线照射会造成照片色彩模糊或者细节丢失。此外,对于一些敏感材料,如甲骨文或者简帛,其保留和处理需要特别小心,以免造成破坏。二是编辑整理:一旦有了原始图片或扫描件,就要进行编辑工作,比如去除杂乱元素(如尘埃、水迹等),调整亮度和对比度,以便于清晰地识别文字内容。这一过程中需具备一定专业知识,不仅要了解图像处理软件,还要懂得如何避免误操作导致原有信息丢失或变形。三是格式标准化:完成编辑后的文件仍需按照一定规则进行格式设置,使其能够被各种设备阅读,同时保持一定的一致性,便于跨平台共享。

第三,在执行这一系列任务时,我们还需要考虑到数据安全问题。在网络世界中,每一次分享都意味着潜在风险,因此确保个人隐私和数据安全至关重要。这包括加密存储方式,以及选择信誉良好的云服务提供商来托管这些文件。此外,由于许多古籍内容包含敏感词汇,要注意遵守相关法律法规,避免违反版权法或其他法律规定。

最后,从文化角度出发,将传统书写技艺融入现代科技,是一种创新思维。而这种融合也是推动人类文明进步的一个方面。不断更新我们的工具和方法,让过去与现在相互呼应,不但能更好地保护我们珍贵的文化遗产,也能促进新的历史学研究方法论产生,为未来的人类智慧提供更多资源。

总结来说,将纸本档案转换为电子数据是一项复杂且充满挑战性的工作,它涉及技术技能、专业知识以及对历史价值理解深刻的情怀。但正是在这样的努力下,我们才能真正意义上实现“以物制史”,让每一份珍稀文献都能被世人所知晓,让每一个故事都能穿越千年而不朽。而对于探索中国古代史的人们来说,这样的努力无疑是一种责任,一种使命,一种永恒的话语。