戊戌变法与康有为之死:1898年的政治风暴

在中国近代史的长河中,戊戌变法不仅是清朝晚期的一次重要政治改革,也是康有为这一时代杰出的思想家和政治家的代表性活动。这个事件标志着中国社会进入了一个新的转型期,对于当时的历史发展具有深远的影响。

背景与前提

19世纪末,清朝面临外患加内忧的双重困境。自鸦片战争之后,西方列强不断侵略中国领土,迫使清政府进行一系列对外开放政策,以挽回民族危机。而国内则由太平天国运动、八国联军入侵等因素导致社会动荡不安。为了应对这些挑战,清政府开始寻求内部改革以增强国家实力。

变法初衷

1889年至1895年间,由于洋务运动取得了一定成效,如修建轮船、设立通商口岸等,但仍然无法阻止列强进一步蚕食中国主权。此时,一批新兴知识分子如康有为、梁启超等人提出“救亡图存”的口号,他们倡导“百折不挠”、“独立自强”,主张通过学习西方科技和文化来抵御外侮,并推翻满洲专制政体,为汉族复兴开辟道路。

1897年底至1900年初,这些激进思想家获得了慈禧太后的支持,在她的大力推动下,“维新”或称“改良”的名义下,便形成了所谓的“戊戌新政”。

戊戌变法内容

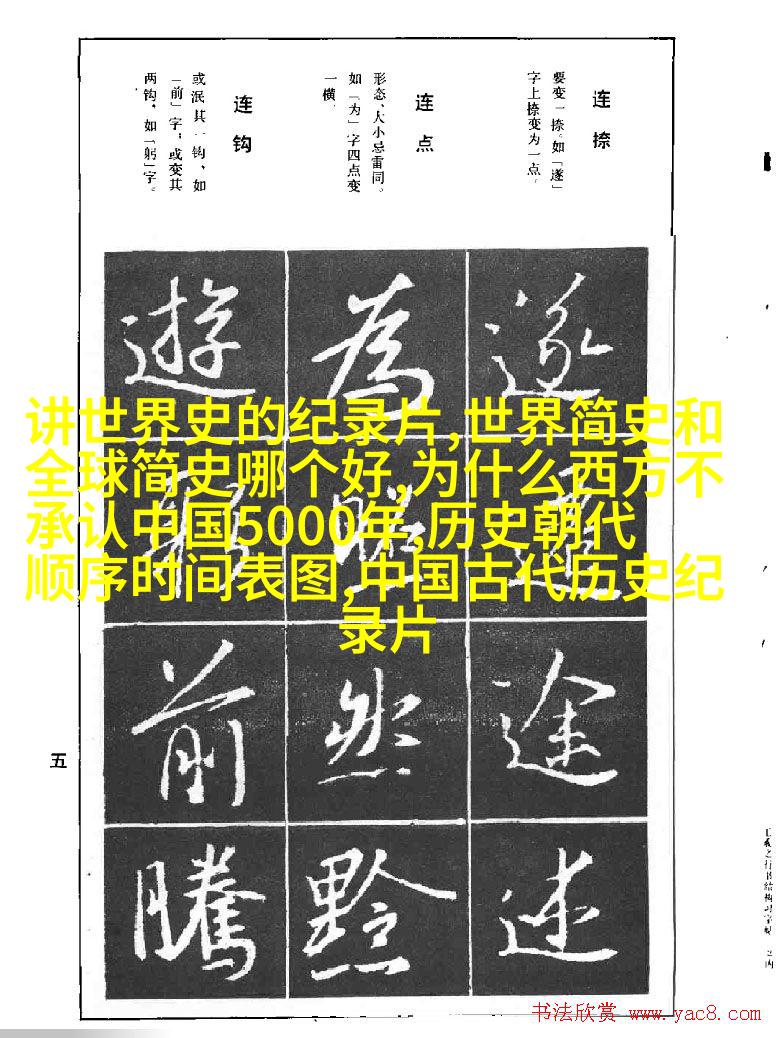

教育制度改革

改革科举考试制度,将其与现代教育结合。

设立各种学校,如大学堂(后来的高等学堂)、师范学堂等。

提高女子受教育水平。

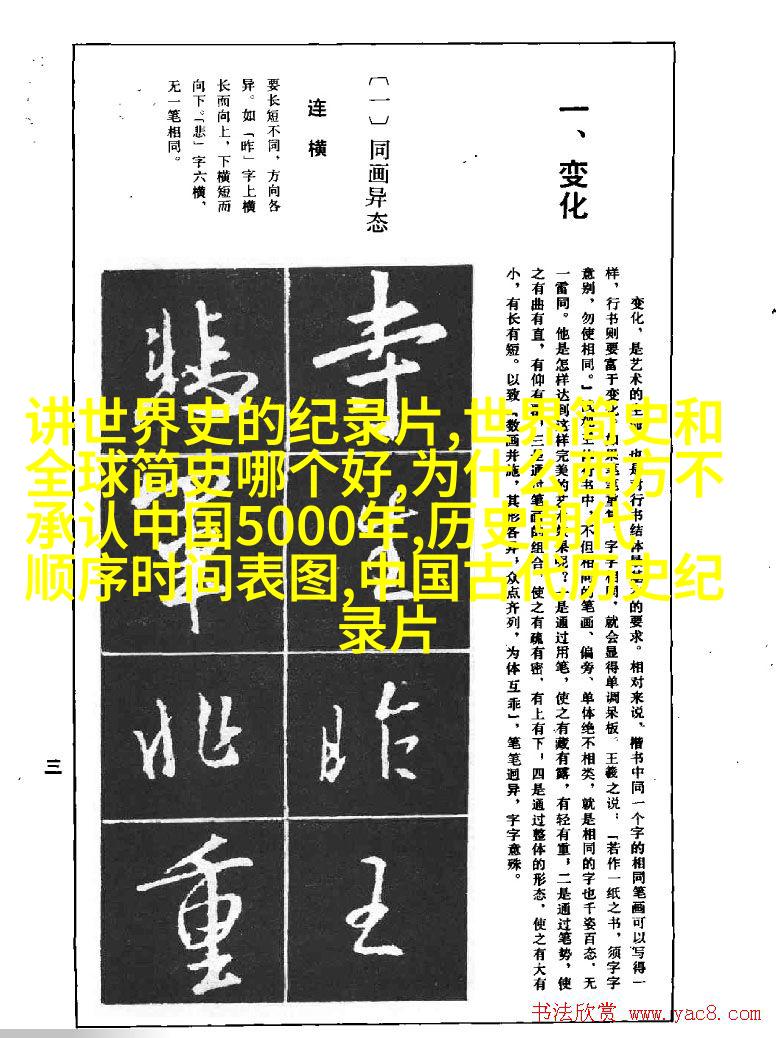

法律体系改革

制定《大同宪法草案》,确立君主立宪制原则。

准备建立议会系统,以解决官僚机构中的问题。

经济建设

促进工矿企业发展,加快铁路建设。

开展农业改良工作,如引种洋种子类似措施。

军事现代化

推行海军建设和陆军现代化计划。

其他措施

采取一切可能的手段去消除封建势力的影响,比如限制官员买卖职位,以及禁止宗教信仰上的迷信行为等。

反思与失败

尽管如此,不幸的是,这场试图从根本上改变旧体制并适应新的国际形势的努力最终未能成功。这主要由于多方面原因:

政治上的分裂:虽然慈禧太后支持这次变法,但她的决策受到保守派人的反对,这造成了政策执行过程中的障碍。

社会结构问题:封建势力的牵连及庞大的官僚体系难以迅速调整,使得改革方案遭遇巨大阻力。

外界压力:列强继续施加压力,无视或者否认中国正在进行任何形式的人民民主革命,而只是看到表面的变化而非深层次变革,从而使得国际环境并不利于本土民主运动取得成果。

最后,在1900年的六月廿四日,即著名的六四风雨夜里,由于保守派力量组织起义——即义和团起义,与西方帝国主义者联合起来镇压革命力量,最终导致康有为被捕并处决,同时许多参与过这次变革的人士也遭到了惨淡命运。这段时间对于整个民族来说是一个悲剧性的转折点,它预示着更严峻的考验正向前行驶,而不是结束,而是在未来的岁月里,我们将如何面对这些挑战,是我们必须考虑的问题之一。