一、文本的平行

在鸦片战争之前,中国与其他国家保持基本平等的关系。近代条约法虽未形成,但关于国际法权上收复正式手续的问题已经出现。《媾和条约》于1662年2月10日由郑成功等与荷兰殖民当局签订,是中方完成从“国际法权”上收复正式手续的一份重要文献。这份条约以汉、荷两种语言缔结,反映了当时中西文化交流的开始。

二、文本演变

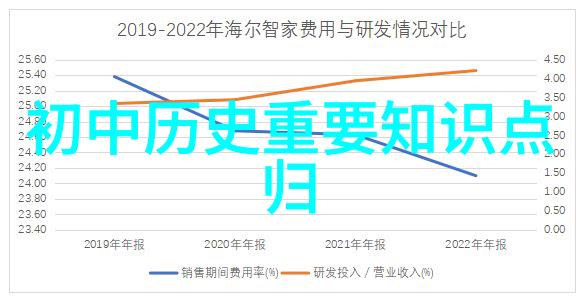

随着时间的推移,中国与欧洲国家之间的交往不断加深,各类条约也越来越多。在这一时期,依据文本有别,呈现出两种格式。一种是1689年以前未定作准本,这些主要涉及清初的事务,如《尼布楚条约》。另一种则是在1689—1840年间中外条约的基本样态,这些条约均为中国与周边国家达成,其中包括中央政府,而非地方当局或公司。此时,在中方,没有再使用汉语,而是采用满语、蒙语作为官方语言。

三、中外交易语言问题

由于双方代表不通晓对方语言,一开始就出现了翻译问题。因此,不仅需要中文,还需要用拉丁语进行商谈,以确保双方都能明白无误地理解内容。这种第三种语言作为准确性和公平性的象征,也是当时国际交涉习用的“母语”。最终,该次会晤还规定,将拉丁文本视为彼此交换正式文件,并且将华、俄、拉丁诸文刊刻于石碑,为永久界碑。

四、中西文化交流中的挑战

这些历史事件展示了晚清时期中国面临的一个挑战,即如何在传统文化和现代化进程之间找到平衡点。当时的人物,如南怀仁(F. Verbiest)、徐日升(T. Pereira)和张诚(F. Gerbillon),他们扮演着翻译官的角色,对于解决不同民族间沟通障碍起到了关键作用。而这也体现了中华民族共同体对于各种族自我意识内在表露,以及对中华民族认同感表示支持的一部分。

五、中外关系发展趋势

总之,从16世纪末到19世纪初期,我们可以看到一个逐渐开放的大门,那个大门既带来了新的机会,也揭示了更多挑战。在这个过程中,无论是通过汉字还是其他形式的手段,都展现了一种跨文化交流的心愿——希望能够建立一个更加互相理解和尊重的地球村落。在这样的背景下,我们可以更好地理解那些时代的人们如何处理来自世界各地的人们,以及他们如何试图维持自己独特身份,同时融入全球化的大潮流之中。