从古至今,选拔和任用官员的途径历经多次变革。我们来探索一下这条路上的一些关键时期和制度。

在先秦时期,当官是一种世袭制,即出生于贵族家庭的人更容易担任高位。夏、商、周三代,尽管有“禅让”的说法,但实则更多的是世袭与权力斗争的结果。

到了秦朝,由于“商鞅变法”,官职开始通过军功授予,这为社会注入了新的活力,并激发了新兴阶级的崛起。然而,秦朝统一天下后,这种制度失去了其初衷,只能看到权力的集中和专制的加剧,最终导致了国家灭亡。

汉朝采取察举征辟制,不仅重视乡里的推荐,还推崇声望和品德。在东汉末年,由于宦官干政,选官制度变得更加腐败。

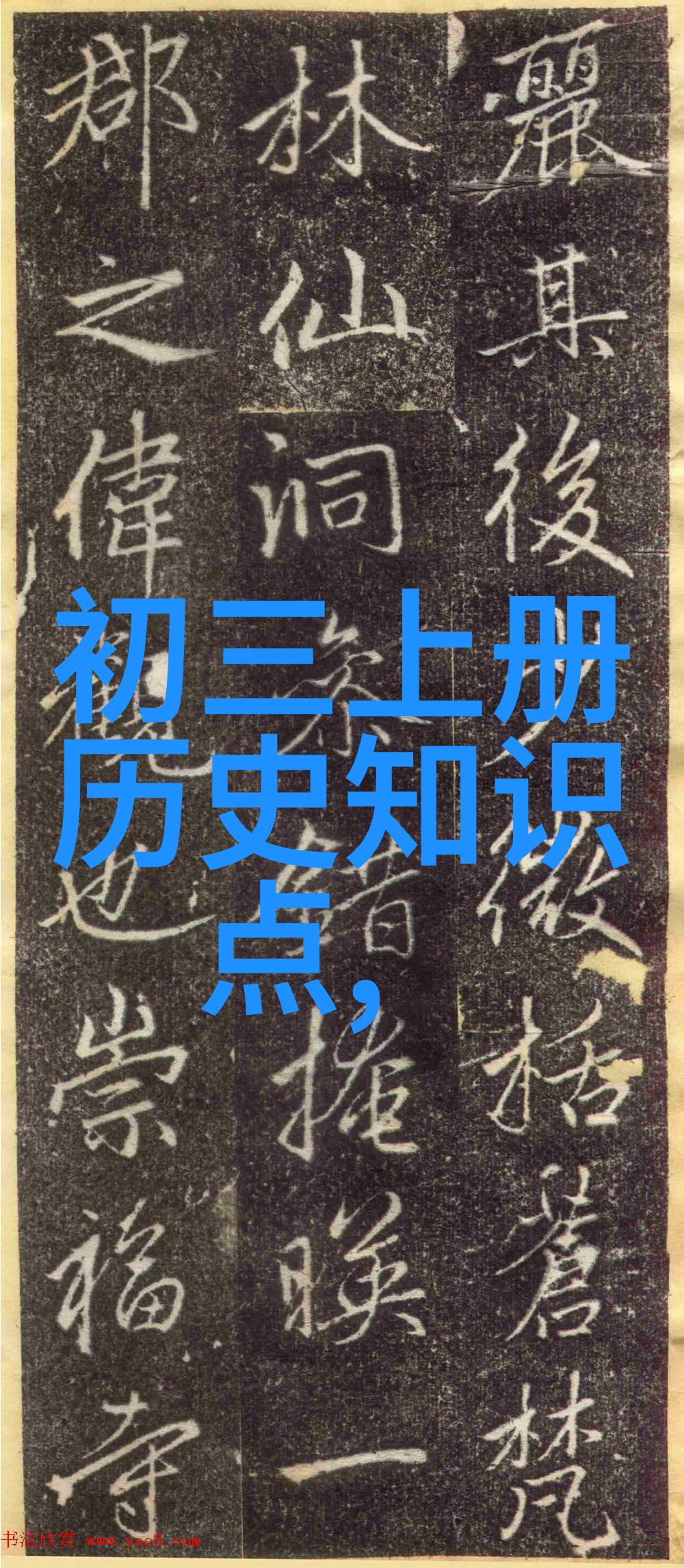

魏晋南北朝期间,“九品中正制”试图以客观标准评定人才,但实际上被世家大族所操纵,使得寒门难以出人材。这一时期名士清议与地方权威共同把控人才选拔的大局。

隋唐时代废除了九品中正制,采用科举考试选拔官员,此乃选择才华横溢者为公仆之道。武则天甚至推行武举,加强了这一过程的公平性。而到了宋代,以殿试作为最终选拔标准,更是确保了皇帝对选官事务的手握大杠杆。

明清时期,则出现了一套严格规定八股文格式的问题,而这不仅束缚思想,也阻碍了科学文化发展。但另一方面,这也固化了一种以仕途经济为导向的人生观念,即使在近现代依然影响着人们的心态。

总结来说,从古到今,每一种选官制度都反映出一个时代对人才价值判断的不同方式,无论是凭出身、军功、声望还是考试,都各有千秋。不过,无论哪种方式,一直追求的是能够真正地维护国家利益和稳定进步的人才政策。在新中国成立后,我们更倾向于尊重知识和能力,为此而树立了一种更加开放透明的人才观,是我们今天坚持不懈追求的一项重要理念。