在漫长的历史长河中,汉字作为中国文化的重要组成部分,不仅承载了丰富的文化内涵,也体现了中华民族智慧和创造力的高度。然而,当我们谈及如何记录、传播和保存这些象形文字时,我们便会面临一系列与之相关的挑战。从原始的手绘到现代的数字化存储,每一步都伴随着技术革新和对信息处理方法上的不断探索。

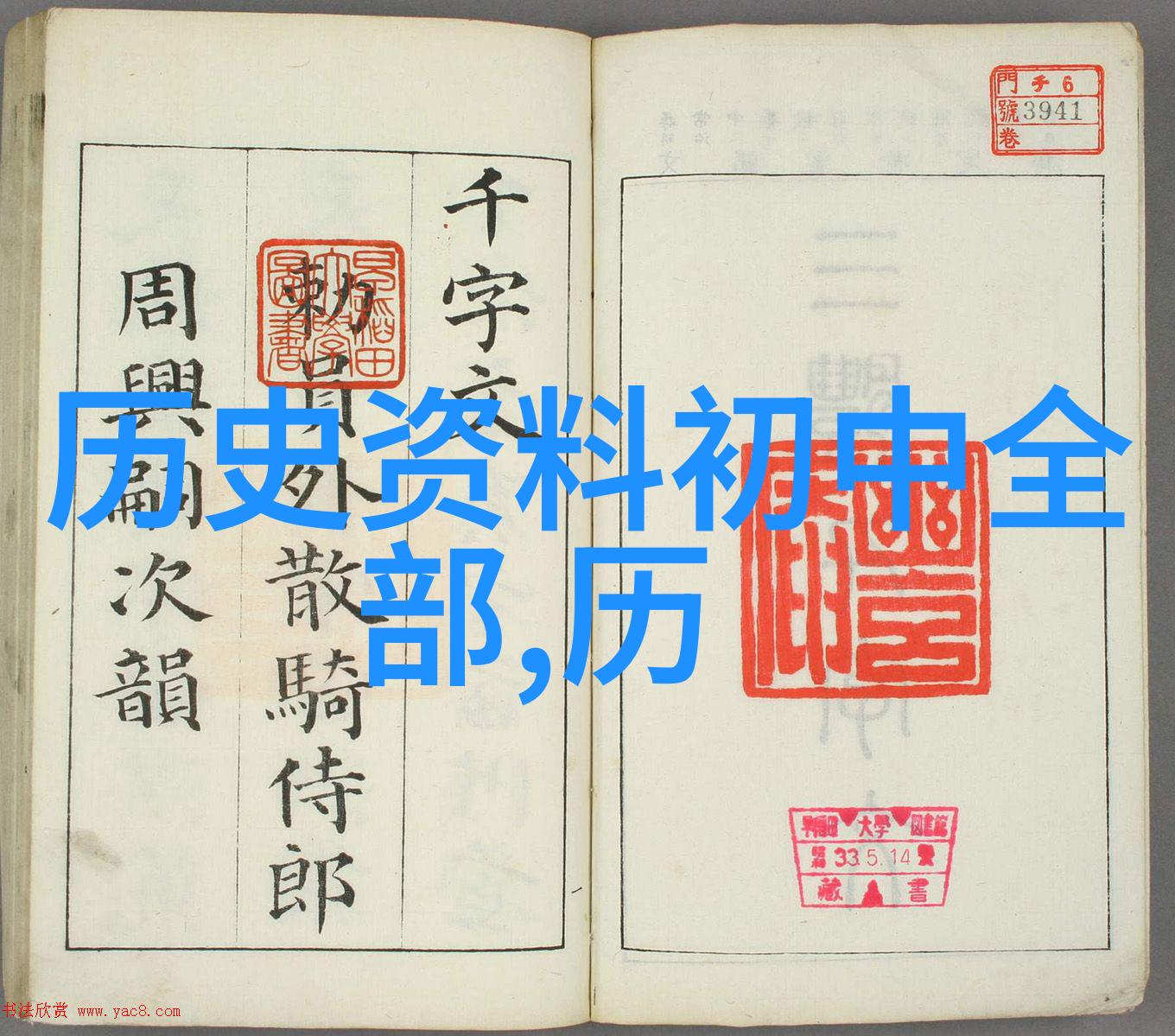

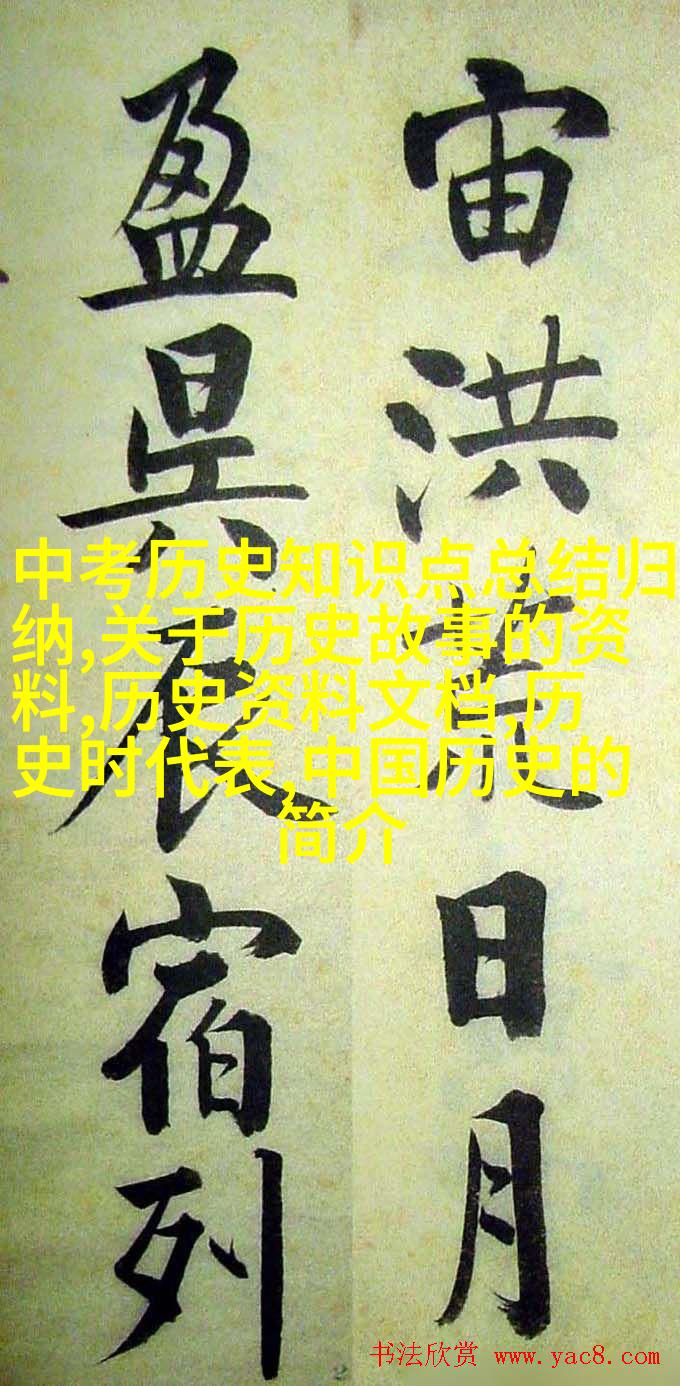

首先,让我们回顾一下早期人们是如何通过手工艺来进行信息记录的。在商朝时期,为了提高书写效率,便出现了竹简,这种由竹片制成,并用刻刀或刮刀在其表面雕刻文字的工具,是当时最常见的手段之一。这种方式虽然简单但效率较低,对于记忆力要求极高,因为每一个字符都需要精心雕刻。此外,由于材料限制,一旦竹简被破坏,那些珍贵的文本就可能永远丢失。

到了秦朝,为了统一文字系统并加快文书工作流程,便推出了“篆书”这一新的书法风格。这不仅减少了笔画数量,还使得书写速度更快。但即便如此,依然存在大量的人工劳动,其中包括制作纸张(如丝绸纸)、调配墨水以及逐个点蚁般地书写每一个字母。

随着社会经济发展,以及人口规模扩大,这些手工艺性的挑战日益显著。因此,在唐宋时期,出现了一种名为“隶書”的新型书法风格,它更加简洁易懂,更适合快速繁忙环境下的使用。而这也标志着一种转变,即从单纯视觉上的图像表达向更为抽象、逻辑性强的一种表示形式过渡。这一变化无疑增强了汉字作为信息传递媒介的地位,同时也促进了解读难度降低,使得更多人能够参与到知识获取中去。

到了近现代,我们迎来了印刷术这一革命性的发明,无论是在木版印刷还是铅印术上,都极大地提升了生产效率。一时间,大量文献作品迅速遍布各地,使得知识共享成为可能,而此前的繁重手工过程变得多余。不过,即便如此,由于缺乏标准化排版规则,一本印刷品往往难以保证准确无误,因此仍需大量人力校对纠正错误。

进入20世纪后,我们迎来了电子计算机时代,其带来的扫描、复制、编辑功能彻底改变了我们对文档管理方式看法。不再需要担心材料损坏或者资料丢失,现在可以轻松备份数据,将复杂而详细的情报整理成有序结构。但对于古代文献来说,这还只是初级阶段,因为许多重要文献至今仍未能完全翻译或理解其内容,只能依赖有限的人类专家进行解读,并且由于缺乏标准化格式,要想自动识别识别这些历史文件中的内容依然是一个巨大的挑战。

最后,在数字时代背景下,我们已经开始尝试将古代汉字转换为可阅读状态。这涉及到图像分析软件,如OCR(光学字符识别)等,可以帮助识别并转换打印或扫描后的图片中的文字,但对于一些特殊符号甚至连续笔画,它们依旧无法准确辨认。此外,还有一些研究者致力于开发出专门用于分析老宋体等古籍中的微观特征,从而实现真正意义上的智能阅读系统,但这仍然属于未来科技领域尚待突破的问题领域。

总结来说,无论是在过去还是现在,对于如何利用技术来处理和保护那些宝贵的历史资料,都是一场持续不断的小小战争。在这个过程中,不断展开的是人类智慧与自然界之间紧密相连的心灵交流史。而今天,无论是通过最新科技产品还是经典艺术品,每一次触摸都是通往过去深处的一次旅行,也是一次充满未知前景探险的大冒险。