在漫长的历史长河中,汉字经历了从甲骨文到隶书,再到楷书、行书、草书等多种形态的演变。每一次的变革都伴随着文化和社会的发展,每一笔一划都承载着时代的印记。在这过程中,古籍作为保存文字信息和文化知识的重要载体,其内涵深刻且价值非凡。

甲骨文与篆书:源远流长之根基

汉字最早出现在夏商时期的大约2100年前,它们以象形方式来表达事物,这些文字主要用在龟甲上进行占卜。这些文字被称为“甲骨文”,是中国最早的一种文字形式。随着时间推移,人们逐渐形成了一套更加规范化、标准化的系统,即所谓的“篆書”。篆书分为大篆、小篆两种,其中小篆又可以细分为金文、大篆、小篆三类,大部分文献使用的是小篆。

隶书与楷書:实用性与规范性的双重面向

到了秦朝,由于需要大量简便快速地记录文件,便出现了更简化且易于铭刻刻划的小型版权式文字——隶书。隶书不仅减少了笔画,而且使得写作速度加快,使其成为官方文件和法律条款常用的写法之一。而后来的楷書则是在隶書基础上进一步修订而成,以至今仍然是中国传统手写字体中的一个重要组成部分。

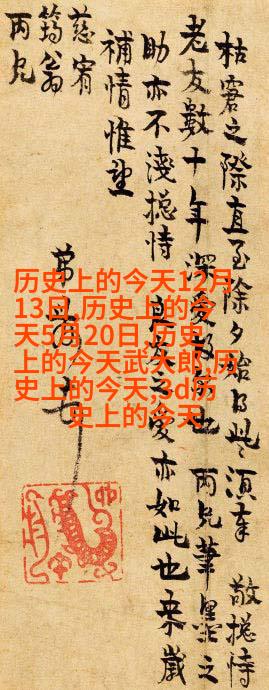

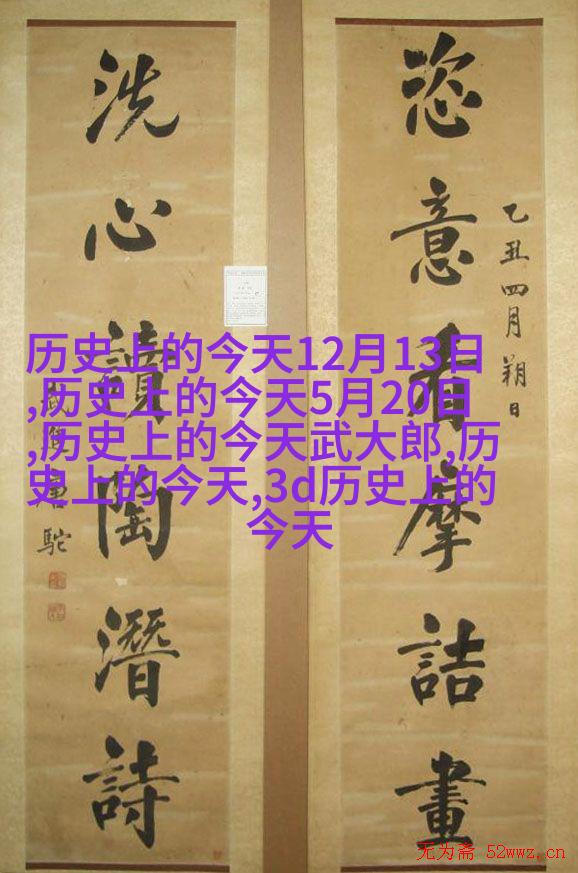

行草及其他风格:艺术与日常生活相结合

除了以上几种主要形式外,还有许多其他风格如行草、飞白等,它们各自具有独特的情感色彩和艺术魅力。在日常生活中,行草尤其受到欢迎,因为它既能展现出一定程度上的工整,也能够让人感受到一种温暖自然的人性气息。而飞白则是一种自由奔放的手迹,是临摹或速写时常用的技巧。

汉字规范与现代应用

随着科技进步,对汉字的一些新要求产生了新的规矩,比如现代汉语拼音方案、通用标点符号以及各种输入法等。这一切对于我们理解过去,以及将传统知识融入现代生活,都起到了不可或缺的地位作用。此外,我们还可以通过一些资料,如《说文解字》、《康熙字典》等,对当时汉字及其意义进行研究,从而更深入地了解历史背景。

结语

总结来说,古籍中的笔画变化是一个复杂而丰富的话题,它不仅仅反映了语言和文学发展,更是对人类智慧进步的一个缩影。在学习这样的历史资料的时候,我们应该注意观察不同时间段内汉子的变化,并尝试去理解它们背后的文化意义,这样才能更好地把握这些珍贵资源,为我们的文化研究提供宝贵参考材料。