在中国古代历史故事中,有一段被后人誉为“百年动荡”的时代——东晋南北朝时期。这个时期的政治局势混乱不定,国家频繁更迭,但在这一片动荡之中,却悄然兴起了一种来自印度的宗教信仰——佛教。

东晋初年,由于三国战乱和黄巾之乱等因素,社会经济受到了极大的破坏,人民生活困苦。在这样的背景下,人们开始寻求精神上的慰藉与解脱。佛教以其超脱世俗、追求内心净化的理念深受民众欢迎,它迅速传播开来,在当时社会产生了深远的影响。

首先,在文化领域,佛教对中国产生了重大影响。佛经中的哲学思想,如无常法、四谛等,对中国古代哲学家如周敦颐、程颢、程颐等人的思想产生了重要启发,使得道家和儒家的思维方式发生了转变。而且许多佛经翻译成汉语,为后世文学创作提供了丰富的灵感,比如唐代诗人杜甫在《春望》中就借鉴了《金刚经》的意境写出了:“日有争鸣夜有鬼哭”。

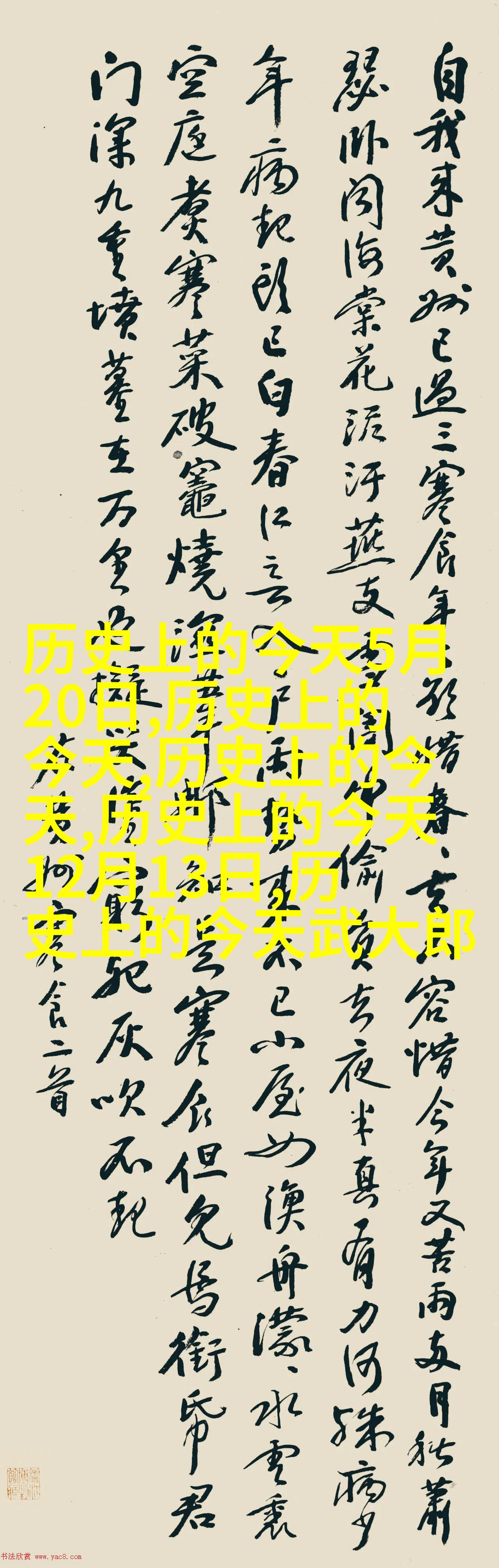

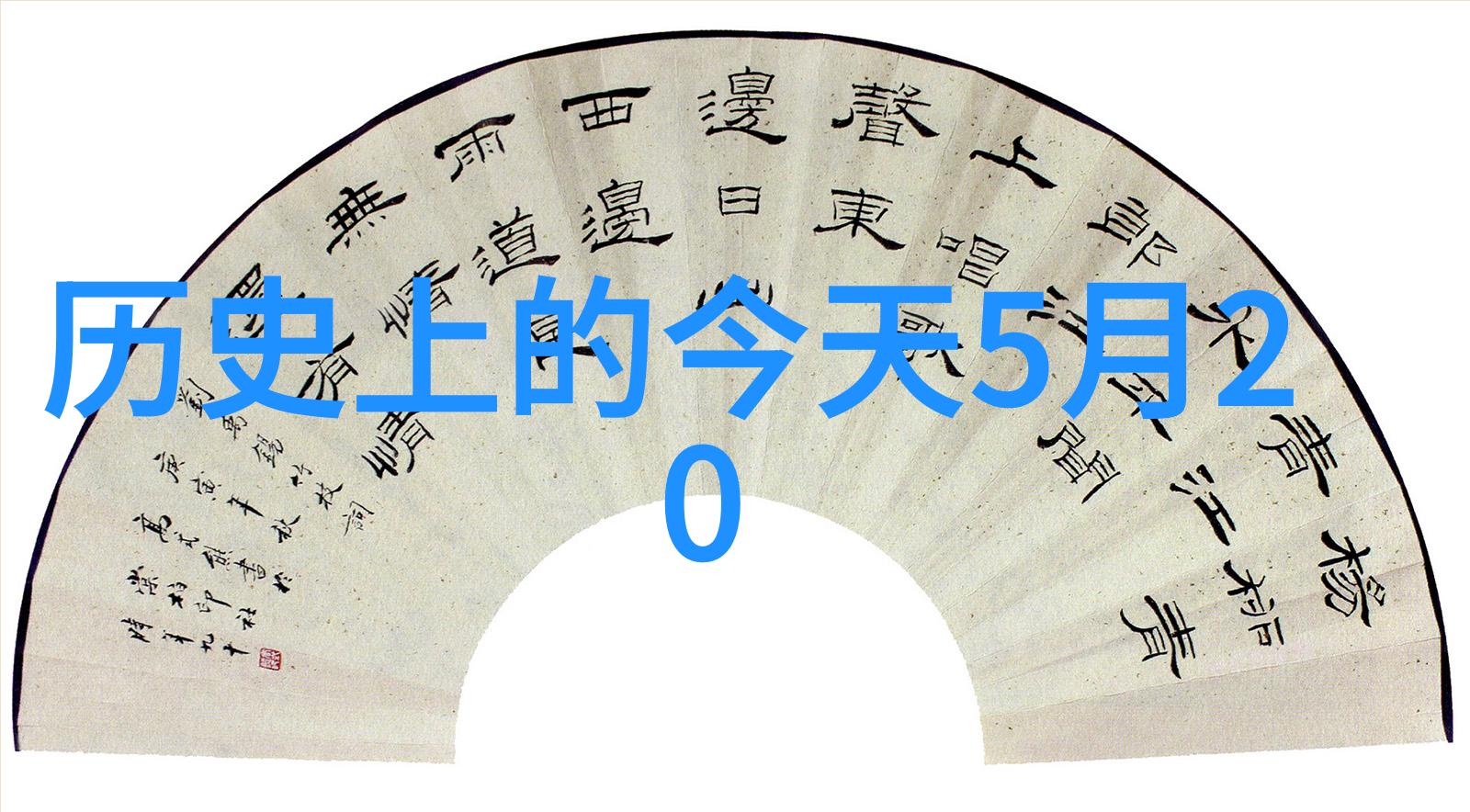

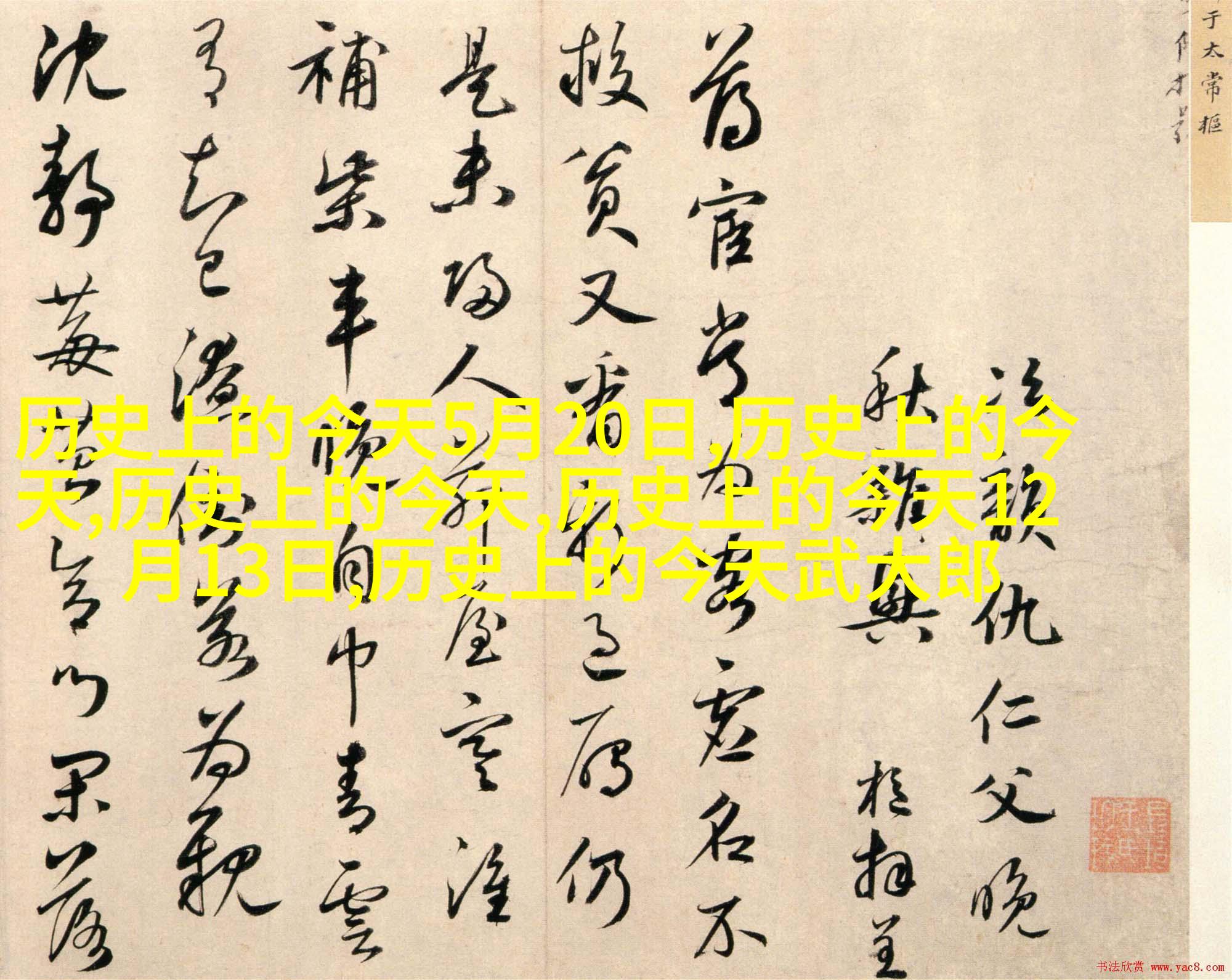

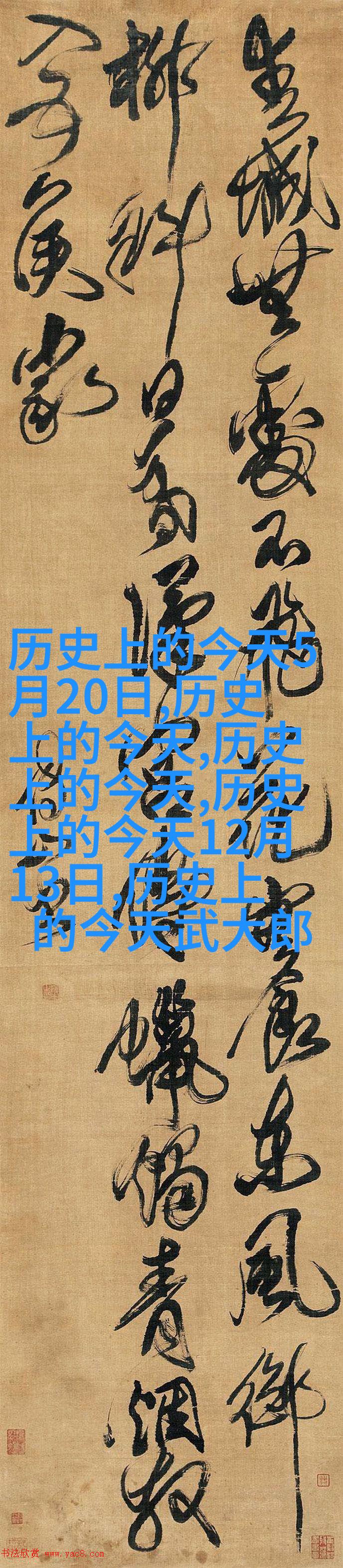

其次,在艺术领域,也出现了一系列新的艺术形式,如壁画绘制生僧图像、雕塑制作释迦牟尼像以及书法演变为楷书。这不仅体现出 佛教美术风格,也反映出中国古代工艺技术水平的提升,同时也促进了其他艺术形式如陶瓷和织品设计上的创新。

再者,从宗教界说,当地士大夫接受并融入佛教学说,他们逐渐形成了一种新型的人文主义,这种新型的人文主义强调个人的修行与道德修养,而不是单纯追求功名利禄或是权力斗争。这一观点对后来的儒家思想也有所影响,使得儒家从专注于政治治理向更加重视个人道德修养发展转变。

最后,不可忽视的是社会阶层变化。在这期间,由于战争不断,一些士兵将领为了逃避战乱而皈依成为僧侣,这导致寺院人口增加,并引发土地私有制问题,最终促使政府不得不重新考虑土地政策,以稳定社会秩序。此外,由于寺庙作为避难所吸引大量流离失所的人群,加剧了城市贫困问题,为后来的税收改革埋下伏笔。

总结来说,在东晋南北朝时期,即便是在国家政局动荡不安的情况下,当地人民仍旧能够找到精神上的慰藉与解脱,这正是由此而生的中华民族独特文化精神的一部分。不论是对于当时的人民生活还是对于未来的中华民族都具有不可磨灭的地位。