在漫长的历史岁月中,中国社会发展经历了从氏族社会到奴隶制,从封建主义到资本主义的多次转变。与这些社会制度的演变相伴随的是法律体系的不断完善和发展。在中国古代,法律体系以《周礼》、《左传》等典籍为基础,逐渐形成了较为完整的刑事、民事和行政三大部门,并在这三个部门内设立了不同的法规,这些法规统称为“三法”。

首先是刑法,也被称作“刑书”。它主要规定了国家对犯罪行为进行惩罚的手段和方式。早期的刑罚比较残酷,如斩首、刺死等,但随着时间的推移,越来越注重教育改造,对违法者进行劳动改造或罚款,以达到预防犯罪、保护公众安全和维护社会秩序的目的。

其次是民商事律,即民法。这部分内容涉及个人之间以及个人与国家之间的一系列权利义务关系。包括婚姻家庭关系、继承遗产问题,以及商业交易中的债权债务纠纷解决机制等。这种类型的大量案例记录可以追溯至春秋战国时期,“史记”、“汉书”这样的史书中就有详细记载。

最后一部分是行政律,它主要关注国家机关及其官员如何行使职能,以及如何处理公共事务。这包括税收征管、土地管理、边疆防御等方面的问题。在这个领域内,不仅需要规范官员行为,还要确保政府决策能够符合人民群众利益,为人民服务。

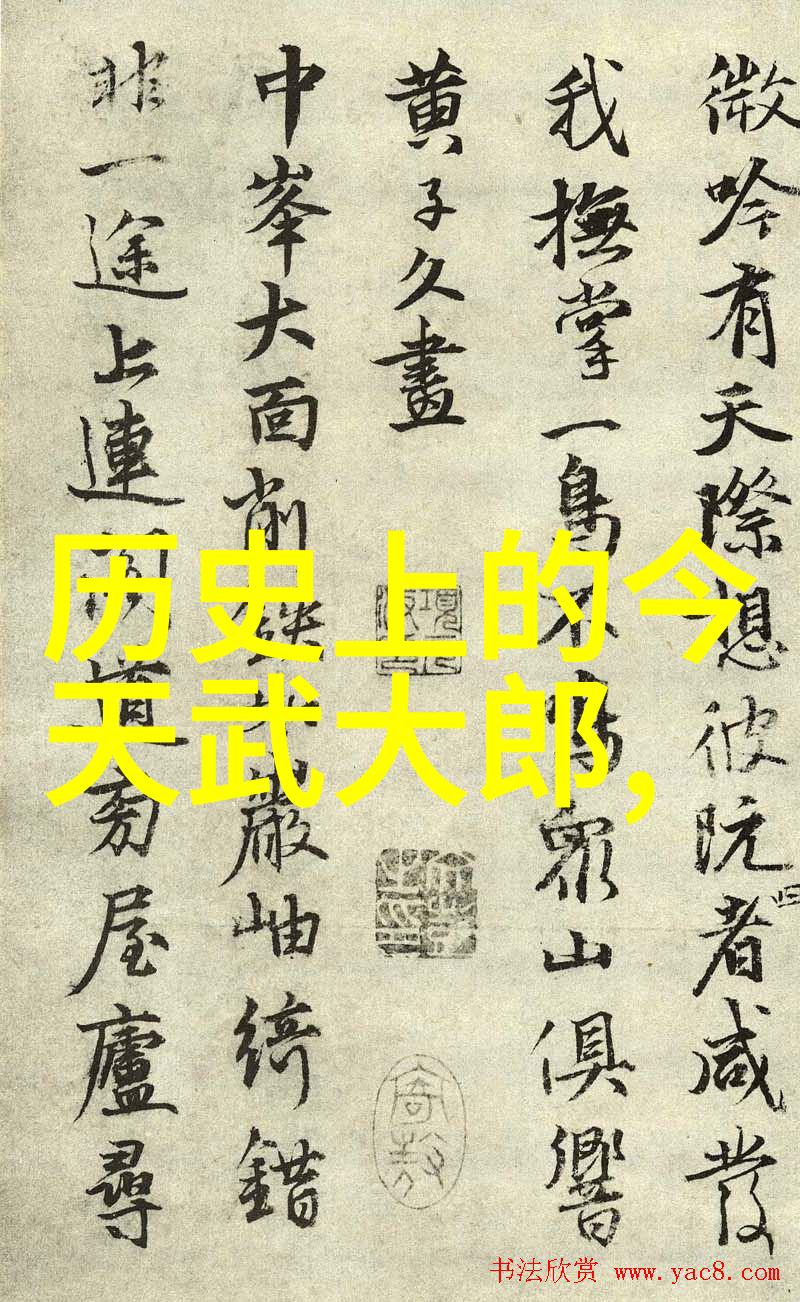

然而,在漫长而复杂的地理环境下,这些系统并非总是一成不变,它们也会受到政治体制变化、中外文化交流影响而发生调整。在唐朝以后,由于佛教文化对儒家思想产生了一定影响,使得道德观念开始融入法律实践之中。此外,从宋朝开始,一些地方性的私人契约性文书(如字画合同)出现,这标志着私人契约成为新的重要形式。

到了明清两代,因为中央集权加强,使得官方对于地方自主性的限制更加严格,同时也加强了中央政府对于各级官吏责任追究。但即便如此,那时候的人们仍然通过各种手段(如秘密信件、私下协议)试图绕开官方控制寻求自己的合适解答。

总结来说,无论是在哪个历史时期,“三法”的核心价值都体现在于维护社会秩序与稳定,以及促进人们生活质量提高上面。而这一切,都反映出中国悠久历史所积累起来的情感智慧,是我们今天学习了解这片土地上的丰富文化资源时不可忽视的一个重要组成部分。