张蔷曾说,人生最美好的时光是18岁。18岁那年,她录完专辑《潇洒地走》转身就去澳大利亚游学了,至此,辉煌的歌唱生涯略显仓促地按下暂停键,“18岁一过我就有种失落感,在澳大利亚度过了19岁生日,感觉自己有点儿老了。”

张蔷 欣宜Fortuna少女两位

张蔷 欣宜

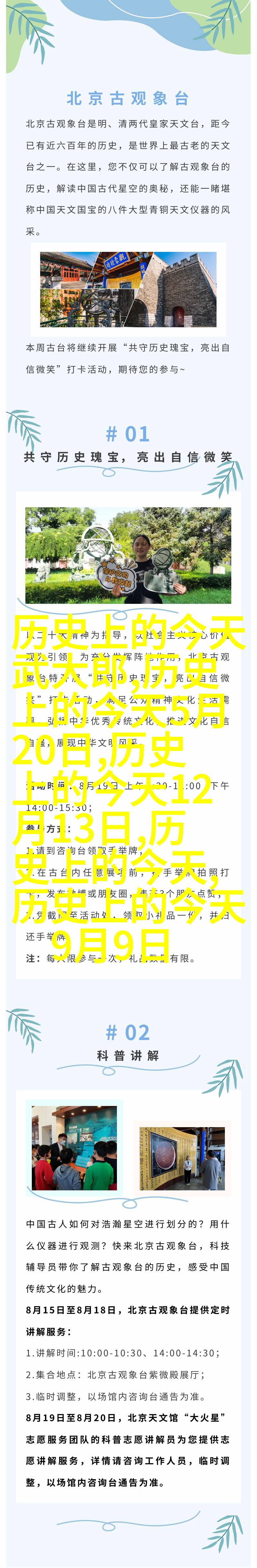

此时此刻的欣宜——张蔷的小女儿,分毫不差地纵身一跃,来到了妈妈口中“有点儿老了”的年纪,而她眼前展开的却全然是另外一番光景:年初她迎来出道首秀,作为暖场嘉宾出现在张蔷“蔷行世界”巡回演唱会厦门站的舞台上;4月福州草莓音乐节,欣宜拥有了一支自己专属的定制麦克风“小绿”,小绿的下缘还用烫金的罗马体写着她的英文名“Fortuna”;秋天来了,她的首张EP《The Life I Yearn For 我向往的生活》已经版号在握,实体专辑即将正式问世。

时光交错间,19岁的张蔷遇见了19岁的欣宜,她们一个在大放异彩后归于平淡、一个恰是正好地正奔向最酷的青春,不早也不晚,都有着女孩子最美好的样子。

张蔷

作为欣宜的生涯首作,《The Life I Yearn For 我向往的生活》共计收录五首歌曲,《The Life I Yearn For 我向往的生活》《Don’t Get Lost清醒》《真空地带》《心跳反应》《杠上花开》,整张专辑,张蔷是总制作人。“蔷姐给我写的歌都比较生活化,细碎的生活、细腻的情感,土一点儿的形容就是’小确幸’,但确实差不多就是这个意思,捕捉生活的小细节,那些很小的东西都会让你产生幸福感。”小姑娘的声音在空中飘着,清亮有穿透力。

并不是担纲暖场嘉宾起,母女俩才相携共赴巡演的,用欣宜自己的话说:“没有‘加入’这个动作,而是一直都在。”她的小傲娇自带诙谐气质,总让人会心一笑,“我小时候跟着我妈跑最多的地方就是电视台,后来是音乐节,现在常跑Live House,直到自己也上台演。你永远可以在后台或是调音台找到我,我还爱在Live House现场摆摊儿卖我妈的周边产品,跟那些观众随便聊两句,吆喝一下、推销一下。”熟悉张蔷的粉丝对欣宜并不陌生。

欣宜与母亲第一次同台合作,还要追溯到2011年。张蔷在那年参与录制了中央电视台推出的大型公益节目《梦想合唱团》,并以队长的身份召集组建了“梦想合唱团北京队”。其中的一期,她携当时年仅6岁的小欣宜和北京队一道儿,登台献唱感人至深的《最好的未来》。

张蔷:“唱得比我都好。”

欣宜:“但当时彩排的时候她还骂我说我唱得不好。”

张蔷:“‘每种色彩/都应该盛开’(唱)对于这种晚会类型的歌,我不是说特别能驾驭,但我真没想到,小孩儿比我驾驭得还好。”

欣宜

眼前这一刻的张蔷,暂时褪去了某部分的自己,任由“吾家有女初长成”的那个幸福妈妈进入身体。“但我不希望她的唱最后成为一个炫技的过程,而是告诉她怎么巧妙地唱,根据她的音域,给她规划更适合她的歌路,类似法式清新、法式文艺,法式文艺清新吧。”

“发尾不需要那么齐,这样就很自然很飘逸,像海的女儿。”

“来过来,妈咪看一下你这个眼影。眼头的颜色可以,但眼尾这块儿是不是太白了,最好再弄点其他什么颜色勾兑一下,可以稍微加点紫。”

“不准跷二郎腿啊。”

在采访的90分钟里,不时掺杂着张蔷对欣宜嘎嘣脆的提醒和参谋,既不那么严肃也不那么认真,像闺蜜间热情耿直的聊天。听她再多抖落几句幽默犀利的锐评、换上一身儿泛着金属光泽的卷边裙、戴上一头的爆炸头套,仿佛一扇时光的窗口缓缓打开,甚至可以瞥见里面穿着泳装登上专辑封面的那个自信又青春的迪斯科女王的身影。

相比于身体的权利,中华文化更注重理性、更哲学,80年代,在人们普遍感到这方面的本能被压抑时,张蔷早已给自己解绑。“现在回想起来,其实我穿的就是现在小孩最普通的那种衣服,一个宽吊带背心,一条牛仔裤和一双夹脚拖,但是我身边的人给我一种感觉,就是我穿得不太合体。他们觉得女孩子要么穿带领的连衣裙,要么……反正就包得很严实。穿泳装拍封面照片有什么不行的啊,谁游泳不穿泳衣啊。”

“我还比较喜欢穿超短裙,我那会儿觉得我腿长得挺好看,又经常翻看国外画报,那些模特踩滑板、穿球鞋、穿超短裙还有牛仔裤,我就觉得我也想这么打扮。上初二以后,我也开始穿超短裙了,社会上确实少见多怪,但我们这些乐团子弟几乎都这么穿。有时候马路上偶尔会看见一个特立独行的人,骑着自行车穿牛仔裤衩、夹一夹脚拖、戴个镜,我们经常比如说错车的时候碰上,就互相看着行注目礼,心里窃喜,这跟我是一顺撇的。”

张蔷 欣宜

欣宜说:“不巡演的时候,爸爸还有别的事儿要忙,每天到处飞得找不到人,我和妈妈就琢磨吃点儿什么。哎呀不想做饭,吃点儿什么呢,或者我在吃什么,妈妈会过来问我’你在吃什么’。最近我俩迷上了现烤牛肉干,每次买来都还是热的,真的很好吃。要不就是一起研究下下次上台穿什么衣服,有时候在家里,可能水龙头上就挂着一顶刚刚洗好的假发,哈哈。”

在舞台与日常间切换,张蔷游刃有余,她无需奋力甩头,就能让脑袋清醒。她爱买东西更爱扔东西,什么都舍得扔,锅碗瓢盆、服装鞋帽,每天都在淘汰。还有假发套,用用就扔了,再换新的,出门工作带两顶就行。

坐拥不错的学区房但没有选择让欣宜到校读书,早年张蔷曾亲自上阵为女儿辅导功课,后来改请家教,至今还在坚持的是上钢琴课。纵使家庭教育风险极大,但也听得出她态度鲜明、语气坚定:“每个人的生命轨迹都不一样,不可复制。”

那就是说,要让女儿走钢琴的专业路线了吗?事实也不尽然,作为琴童家长,张蔷秉持的宗旨就一个“玩”字:“我希望她会弹钢琴,但是不必要非拿钢琴谋生。学一个什么就要拿来谋生计的话,我觉得没必要,压力就大了。我对女儿最大的期望就是健康和将来她老公特爱她,没别的。”

“音乐应该是玩儿出来的,

它是一种天赋的东西,

而不是我这儿学的谁,

我那儿又学的谁,

不是,是你自个儿的想法。”

“无论什么东西,难道不是搬到课堂上就变得无聊了吗?”享有最大限度的自主权,让欣宜得以和喜欢的一切在一起。她喜欢动漫和游戏,喜欢《原神》的音乐,还向我们推荐了国漫《狐妖小红娘》《一人之下》和日漫《葬送的芙莉莲》《迷宫饭》。

从不会跳舞到“四肢重组”、瘦十来斤、熬几个大夜紧张排练……当浪姐群体的叙事即将被塑造成“鸡姐”叙事时,张蔷的反内卷佳话突然流传开来:假发套究竟有多少顶,果丹皮好吃在哪里,淘汰了是哭还是开香槟,总之没有一条是奔着冠军和成团去的。

张蔷的好心态,和她从事的是世界上最快乐的音乐不无关系,很多家长不愿孩子走自己的老路,她则是大大的反例。“为什么不走我们的路?做音乐是多么开心的事儿,律师和医生都是很崇高的职业,可是我们从事的职业叫‘快乐’,是钱买不来的,对不对?在这些所有的职业里,给我重选的机会我也还是选择当一个音乐人,我觉得这个是命中注定的。”

张蔷

旋转的迪斯科球,派对里舞动的热力,顶着爆炸头的少女漫人物……这些意象都与张蔷的名字紧紧相连,在中国,她是如此独特,作为一种鲜活酷飒的文化符号存在着。

而当她笑着冲着你说“我在台上根本就没觉得自个儿人五人六了”的时候,你会恍然大悟,旋即产生一种类似“原来樱桃小丸子、魔卡少女樱也有成为阿姨的一天啊”的感慨,但是不打紧,张蔷依旧少女无畏——不仅在于她那把过电的少女嗓,更在于她内心始终包裹着少女的天真烂漫,她大开大合,好像没有什么能将她围剿。

张蔷 欣宜

张蔷从未停下巡演的脚步。2021-2022年,她以“张蔷vs你我他”为题,用每座城市独一无二的嘉宾阵容,为所到之处的观众带去沉浸式的迪斯科派对体验,那期间她还登上了《乘风破浪(第三季)》的舞台,又陆续把节目里结识的郭采洁、黄小蕾、吴莫愁、薛凯琪、张俪等一众朋友招呼进了 Live House的小小场域。2023年起,她以“蔷行世界”之名踏上新征程,唱进了体育场,人们得以始终望得见她永不疲倦随音浪摇曳着的身影。

“在路上的时候是会感到累的,

前面所有一切的介波、等待、黑白颠倒

我都会觉得累紧,

但在台上那90分钟,

我就不觉得累了。”

还有上述那句话,“我根本就没觉得自个儿人五人六了,因为我把自己全放在音乐里了。”

音乐并不能抵抗地心引力,张蔷在舞台上“永续经营”的内在逻辑也并不难理解,只是大家对迪斯科及其传播者往往存在某种误读,张蔷解释说:“我不属于唱跳歌手,不需要90分钟一直蹦蹦跳跳的,而是重在展现一种服务精神,很活跃很开心地带动大家,我唱,你们跳。这个要掌握好度,活跃但不能太极尽疯狂,不然真的很难唱,连呼带喘的。我对音乐又比较追求完美,所以说就管好自己这一块就行了。”

她从不吝于表达自己对身后乐手们的爱,大家相互激荡、凝心聚力迸发的能量,才是一次次缔造张蔷神级现场的关键。“音乐到那份儿上了,就会激动,就想去表现。像我们吉他手,他老喜欢冲出去,对着女孩子表演。他一反着弹琴我们就知道下面来了他的粉丝了。我们键盘手即兴的感觉特别好,他有一些即兴听起来滋滋地在上面飘,也不顾及旋律了,那个时候你就知道他感情上来了,这是他表达的一种方式,我们不能限制。”

横贯华语乐坛40年,小时候的张蔷最受年轻人喜爱,时至今日,她的核心受众也还是当下的年轻人。过去、现在之间的区别只不过在于,以前她更招男孩子喜欢,而现在,喜欢她的则更多是女孩子。“我更希望女孩儿喜欢我,我觉得女孩儿喜欢我,才是真的喜欢。”

张蔷 欣宜

如果时光可以倒流,就让我们回到那一天。1985年4月10日晚,欧美乐坛正当红的威猛乐队(Wham!)在北京工育馆举行了新中国历史上首场西方现代流行演唱会,中国观众从未亲历过如此震撼的场面:穿着且台风大胆的外国歌手、电吉他的轰鸣和台上台下热情的互动,都令他们不自觉地纷纷从座位上起身,随着音乐一起欢呼摇摆。而彼时的张蔷不到17岁,业已发行了自己的首张专辑《东京之夜》,正在云南忙着录制第二张专辑《害羞的女孩》和第三张专辑《青春多美妙》。

那是一个保守和开放充满博弈的年代,在威猛乐队迎刃破局、搭建起欧美流行音乐和华语流行音乐沟通对话的桥梁前,早慧的张蔷已经被这样的音乐一击即中,义无反顾地投身其中了。“我认识迪斯科听的第一首歌是Bee Gees的‘Jive Talkin’,第一次听那种节奏(很震撼)。83年又在韩国的一个短波电台上听到了Michael Jackson的‘Billie Jean’,后来就经常播到那个频段去找那种风格听。还有我妈她们乐团有机会接触到当时最流行的音乐,我会及时听到这些东西,她的同事都知道我喜欢唱歌也都比较支持我,会把翻录的带子拿给我听。我那会儿听交响乐和流行音乐比一般小孩都多,交响乐比较重视旋律的美和走向,迪斯科节奏和旋律并重,早早接触这些,对我的影响是根深蒂固的。”

后来的故事大家都知道了,张蔷两年内录制了16张专辑、创下2000余万的中国唱片销量记录、登上了《时代周刊》并被评为“全球最受欢迎的女歌手”第三位。

要张蔷用一句话形容迪斯科音乐的美,她毫不犹豫地作答:“迪斯科是上帝给人类最宝贵的礼物,它让你快乐;快乐是对人的一种奖赏,而悲伤则是一种惩罚。”

张蔷 欣宜

从1987年巅峰期隐退,到2013年凭新裤子为她量身创作的《别再问我什么是迪斯科》杀回大众视野,张蔷变了,也没变,

“年龄增长了,

但我还是我。”

时代变了,听音乐的方式变了,唱片工业没了,张蔷回来做原创音乐了。“我做原创很大程度上是因为我儿子是一个DJ,他把电子音乐介绍给我,Techno什么的。同时他也把重庆的调肆钓贰乐队带到我身边,开始了我的原创生涯。”

张蔷携手融汇Funk、Deep House和Hip-Hop风格的调肆钓贰写成了她的第一张全创作专辑My name is Rose,又与音乐制作人孙旭一道,完成了爵士黑炮风格的My Favorite。2019-2022年,张蔷累计共推出11张专辑,“我发现我写这类型的歌比我写流行乐更能上手些,更有天赋。”她的嘴角微微上扬。

论发专辑的速度,我们必须深信,张蔷还是那个张蔷。