一、引言

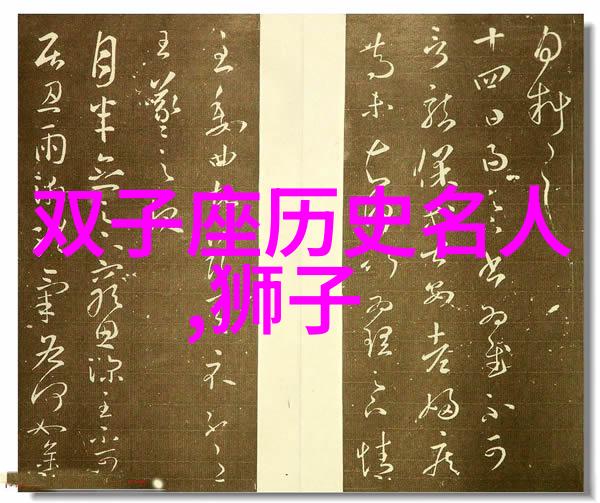

在中国悠久的文字历史中,隶书作为一种书写体验了从繁复到简化的巨大变革。自东汉至魏晋时期,这种变化尤为显著,它不仅影响了当时的文人墨客,更是推动了后世书法艺术的一系列发展。

二、隶书简化之前:东汉初年

在东汉初年,隶書仍然保持着秦朝所创的小篆之繁复特点。这是一种非常精细和密集的手写体,需要作者具备极高的技术水平。这种字体因为其工整而优雅,被视为代表儒家文化与礼仪精神。

三、隶书简化中的转折:曹操时代

随着曹操统一北方并建立魏国,他对文字改革也进行了一定的尝试。在他的影响下,隶書开始逐渐演变成一种更为通俗易懂的字体,这标志着它向更加广泛使用迈出了关键一步。

四、 难易并存:三国各朝

进入三国时期,每个政权都有自己的政治倾向和文化理念,这些因素也反映在文字上。西蜀以简洁明快著称,而吴国则保留较多传统风格。而魏国正是在这个时候最终确立了自己的字形体系,为后来的隶书奠定基础。

五、“断句”与“行草”的融合——曹植与王弼

这两个文学巨匠都是《说文解字》的注释者,他们对古代文字有深入研究,对于将古文翻译成白话具有重要作用。他们对于汉字结构上的理解,使得他们能够更好地掌握和运用新兴的一种即便没有完全脱离原有形式,但已经趋于简单直接的隸書型态。

六、诞生新貌——魏晋风度浅表闲适情怀

到了魏晋南北朝时期,由于社会经济生活水平提高以及文化交流加深,一般百姓日益增长对美术美学需求。此阶段又出现了一批新的学者,如刘勰、中庸等,他们提倡“淡泊明志”,崇尚内心世界,以此来反映出当时人们追求内省平静的心态。

七、新儒家的思想影响—朱熹之治宋代后的状况

朱熹认为学习要从经典出发,所以他提出"读史必先知天下事"这样的观点。他通过系统地学习古籍,并将其应用到现实生活中,因此他是晚唐以后教育思想的一个重要代表人物之一。他所主张的大致可以概括如下:

学习要从经典出发。

通过实践去理解理论。

文字必须符合实际情况。

为了使知识更加普及,便利更多的人接受教育,即使是普通百姓,也应该有一定的知识储备。

教育目的不只是培养官僚阶层,还应培养全民良好的道德品质和社会责任感。

重视个人修养,同时强调群众性教育,从而形成一个积极向上的社会环境。

八、小结:

综上所述,从东汉初年的繁复小篆走过曹操时代相对简单但仍然存在难易并存的情况,再到三个国家之间互相影响下的进一步发展,最终形成了我们今天看到的是这样一种既能流畅展开,又能充分表现意境的情怀手迹——行草楷兼顾,是中华民族宝贵遗产也是中国文化中不可或缺的一部分。在这个过程中,不论是哪个阶段,都展示出了不同的审美趣味和人文关怀,我们今日回望往昔,其意义非同小可。