在全球化的今天,学术研究和文化交流越来越频繁,特别是在关于中国历史的资料方面。这些资料不仅是研究中国历史进程不可或缺的证据,也是理解中华文明多维度发展的一种窗口。然而,在跨文化交流中,由于语言、文字系统以及文化背景等差异,不同国家和地区对这些资料的理解和应用往往存在误解。

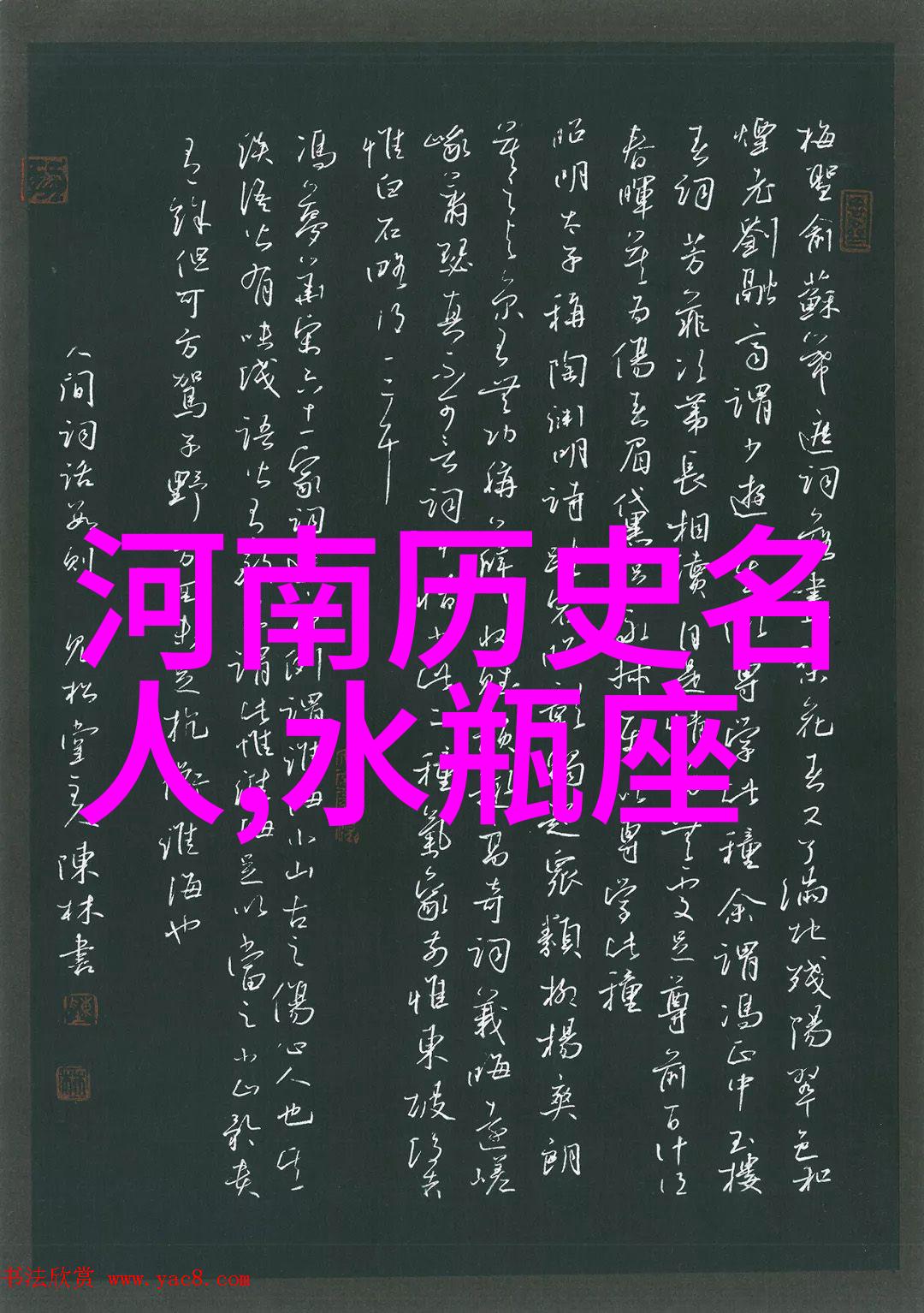

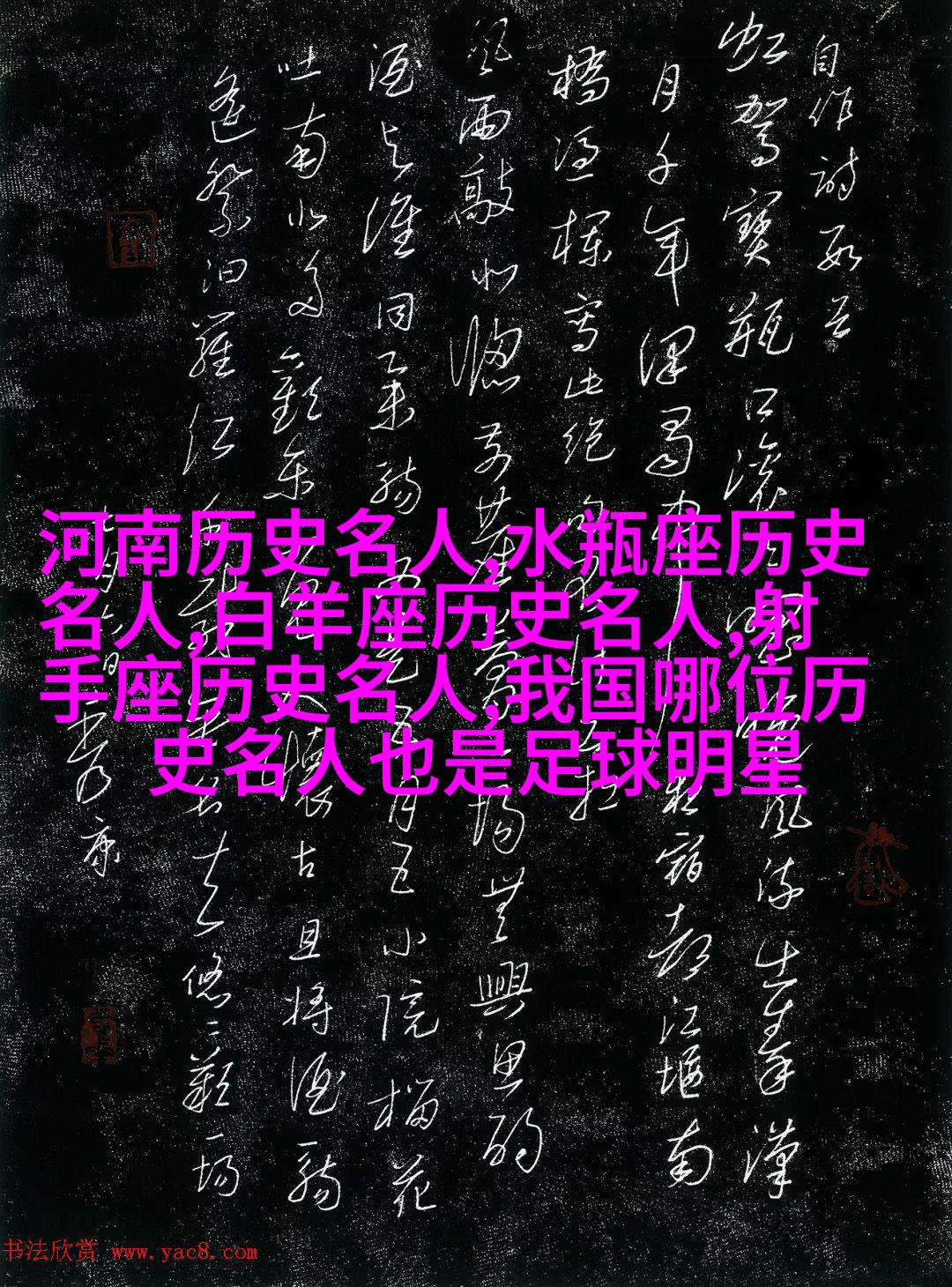

首先,从语言角度来说,中文作为一种独特而复杂的汉字书写体系,其表达方式、语境依赖性极强,这使得非中文母语者在阅读和翻译中文文献时面临诸多挑战。此外,中国历史上的不同朝代有其特定的官话、方言甚至书写风格,对于未深入了解这些背景知识的人来说,即便是使用现代标准汉语也难以准确捕捉原文本意。

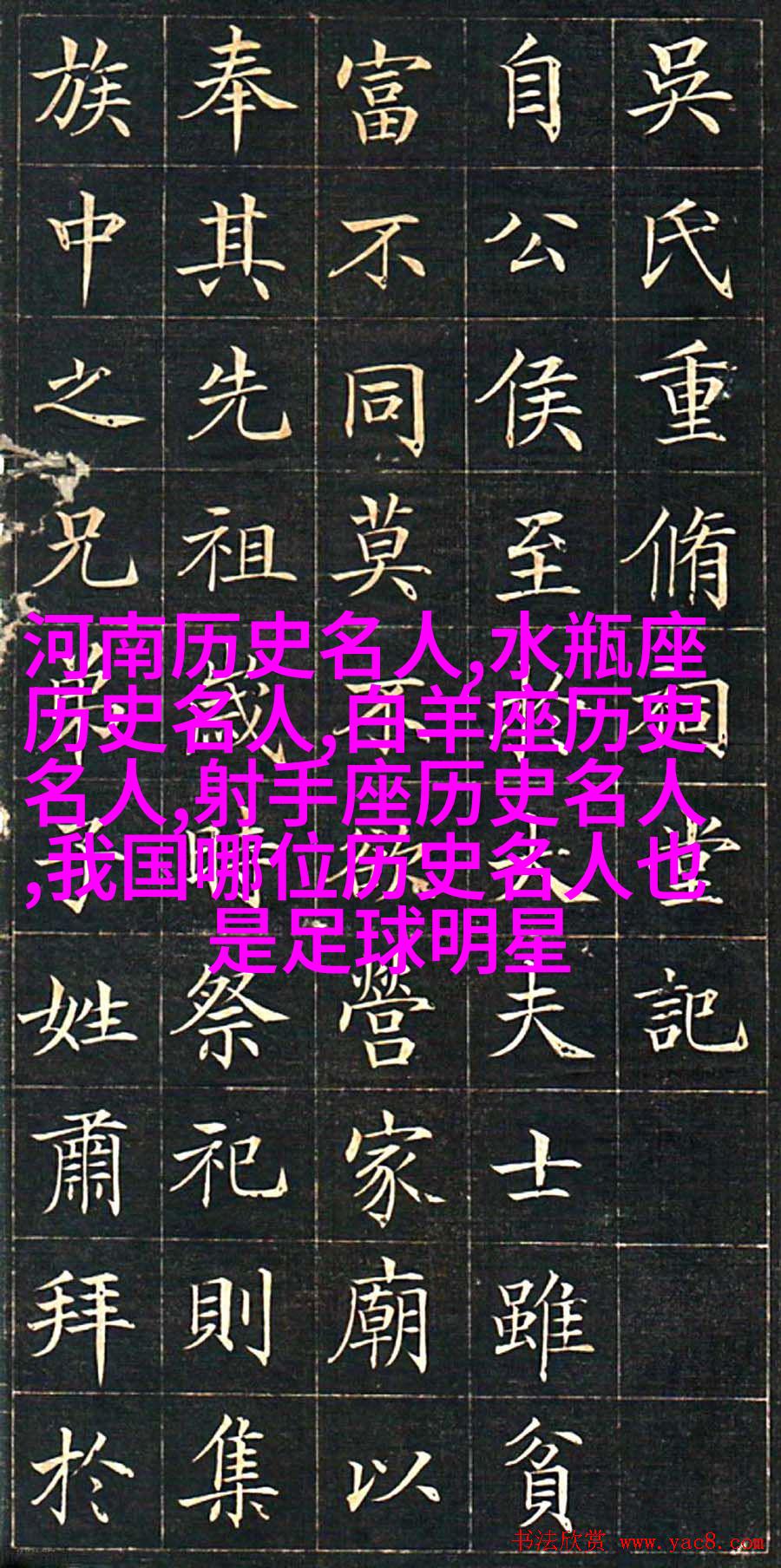

其次,从文字系统角度看,虽然现代世界普遍采用拉丁字母,但对于那些没有接触过汉字或其他亚洲文字的人来说,他们可能无法正确识别并理解中文字义。这一点尤为突出,当涉及到古籍文献时,由于印刷技术限制,大部分古籍都是手工抄录,因此校对错误十分常见,而这种错误如果没有专业人员进行修正,就会影响整个研究结果。

再者,从文化背景角度分析,不同国家和地区对于“关于中国历史”的概念有着不同的认知。在西方社会,对中国历史通常关注的是政治制度变迁、大事记载以及与西方联系紧密的事实;而东亚邻国则可能更侧重于传统文化遗产、宗教信仰以及日常生活习俗等方面。而对于某些地方如俄罗斯、中亚地区,他们可能更加关注丝绸之路及其贸易网络,以及如何通过这条道路将东西方两大文明融合起来。

因此,在处理海外提供的大量中文资料时,我们需要具备一系列高超的翻译技巧,以避免以上提到的误解。以下是一些建议:

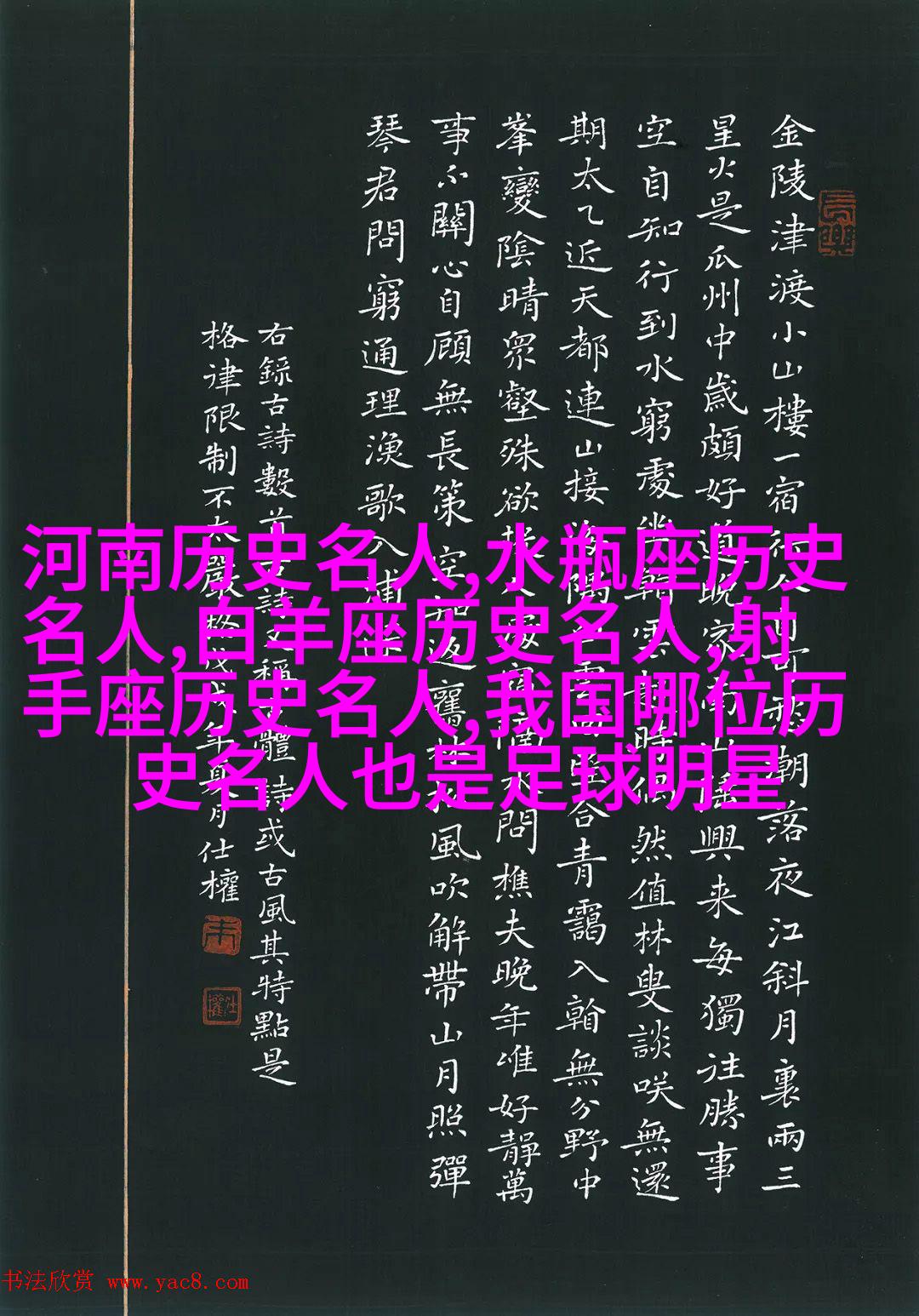

深入学习:要熟悉源自不同朝代、地域乃至不同时间点下的各种语言形式,如唐诗宋词、高级别词汇等。

掌握工具:利用电脑辅助工具,如双向辞典(比如Google Translate)帮助快速查找单词释义,并且能够纠正一些拼音输入的问题。

寻求合作:团队合作非常关键,可以从国内外专家那里获取更多信息,同时也能互相检查对方工作质量。

审慎校对:每份数据都应该经过至少两位独立人士的手动校对,以确保数据准确无误。

考古学视角:对于那些尚未被发掘或确认身份的地名地标,要考虑它们是否来自具体事件或者建筑物,有时候可以通过考古发现来进一步验证文献记载。

最后,无论我们如何努力,每一次跨文化交流都是一个探索过程,其中充满了新的发现,也伴随着潜藏的问题。在这个不断变化的情景下,只有不断学习新知识,加强沟通协作,并保持开放的心态,我们才能逐步揭开“关于中国历史”的神秘面纱,让真相得到最终的确认。