后汉末年群雄割据中的刘备形象又是怎样塑造起来?

在中国历史上,后汉末年(即公元25-220年)是一个动荡不安的时期,这一时期被称为“三国时代”。这一时期,中国大陆分裂成三个主要政权:曹魏、蜀汉和东吴。其中,以益州(今四川盆地及陕西南部)为中心建立的蜀汉政权,其开国皇帝刘备则是一位传奇人物,他如何在这个混乱的环境中逐渐崛起,并最终奠定了蜀汉王朝根基,是一段颇具争议且充满戏剧性的人物塑造史。

刘备的背景与初出茅庐

刘备,字玄德,是东漢末年的政治家、军事家。他出生于涿郡(今河北省涿州市),其家族虽然名门望族,但经济衰败。由于家庭贫困,刘备从小便跟随母亲在外流浪,无固定居所。这份经历让他深刻体会到人生的艰辛,也锻炼出了坚韧不拔的意志。

初建势力

早年的刘备先是在袁绍麾下任职,最终因袁绍对待他的态度不当而转投张邈。在此期间,他结识了许多未来成为重要同僚或盟友的人物,如关羽、张飞等。然而,由于政治斗争激烈以及个人能力有限,刘备并未能立足于袁绍集团之中。

与孔明合作

之后,在一次偶然的情形下,刘备遇到了诸葛亮——一个才华横溢且忠心耿耿的小学者。此人以其智慧和策略帮助刘备制定了一系列成功的政策,使得他在民间获得了良好的声誉,同时也稳固了自己的军事基础。

建立蜀汉

随着时间推移,与其他势力的冲突不断加剧,最终导致了赤壁之战。在这场著名战役中,联合孙权的大将周瑜与曹操大将吕布展开决战,而周瑜却因病去世临终前推荐由孙权指挥。而此时,因为兵力不足无法独自对抗,因此决定联手孙权共同抵御曹操。这次联手不仅挽救了两人的命运,更是奠定了他们之间长久友谊和联盟关系。

功绩卓著之后,一些士兵拥护他建立自己的国家,从而形成益州地区的一支强大的力量。当曹丕篡夺皇位成立魏国后,不再承认现有皇室继承人的合法性,为此机会提供给其他势力之一:新兴出来的一个地方武装首领黄巾起义领导者郭汜,以及董卓等东汉中央政府中的官员,他们都试图通过杀害现有的皇室成员来确保自己或他们支持的人选登基。但这些行动均遭失败,因而使得原来的弱小的地方武装更容易得到人民群众的心悦诚服,即便是那些原本并不支持他们统治的地主阶级也不愿意看到局面进一步恶化,因此对于有能力带领大家安定的领导者产生了一种依赖感,这正好适应了一个需要稳定与秩序维持的大多数人需求。

形象塑造过程中的关键事件

赤壁之战

赤壁之战作为重大转折点,对于塑造出“三国”时代英雄形象至关重要。这里涉及到的几个关键人物如诸葛亮、周瑜、吕蒙等,都各有千秋,在这场战争中展示出了自身不可替代的地位和作用。在战斗结束后的庆祝宴会上,由于受到诸葛亮提出的“用计取胜”的建议影响,当时人们普遍认为这是天助自助也,将这种观点传递给后世,对于提升这些人物形象尤其有利。

讨伐马超

接着的是讨伐马超一系列战斗,其中包括襄阳之围。这场攻防作战虽然最终以失败告终,但它展现了一方军队顽强拼搏、一心向往统一天下的决心,以及另一方军队英勇善战但缺乏有效指挥系统的问题,从侧面反映出两者的不同特质和发展趋势。

建立洛阳

尽管失去了之前所有地盘,但通过策略性的谈判获得更多土地,并最终于公元221年迁都洛阳,为自己打下坚实基础,也完成了一次政治上的巨大转变,从地方藩王步入中央帝国君主行列。

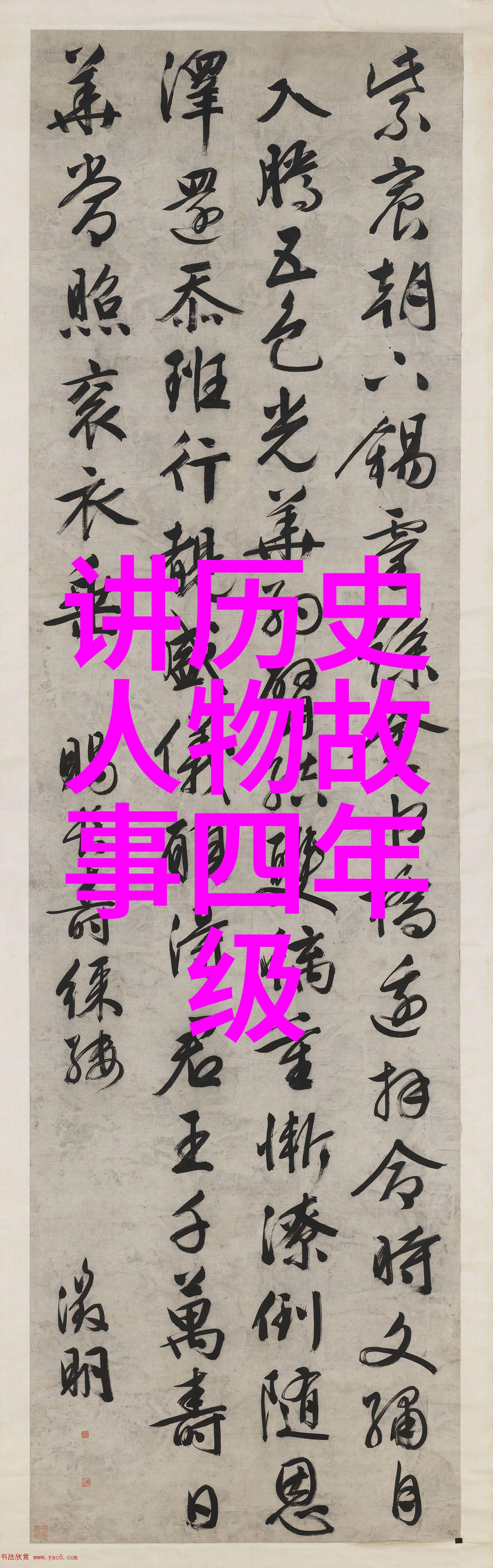

诗词歌赋

另外,还有一种方式是借诗词歌赋来表达自己的情感以及理想,比如《白马篇》、《草船借箭》、《木牛流馬》这样的故事,它们既表现出一种高贵文雅,又显示出智谋过人,让普通百姓更加敬仰这位能够用智慧平息纷争,用仁爱治理天下的君主。

总结来说,在复杂多变的三国时代背景下,那个曾经默默无闻的小镇少年凭借非凡的才能和坚韧不拔的心灵,最终成就了一番辉煌的事业,不仅留下丰富厚重的人生轨迹,而且还为我们今天提供着宝贵历史教训——只有不断学习知识,加强自身素质,只有敢于挑战困难,不畏艰险,我们才能像那样的英雄一样走向成功。如果说,“文革”期间人们崇拜毛泽东,那么古代社会里人们崇拜的是这样一种精神状态:要始终保持清醒头脑,要始终保持积极进取的心态,要始终保持独立思考,要始終保持团结协作,而这些正都是我们今天应该学习并追求的话题。