中国历史剧作为一种深厚文化底蕴的载体,其演变和发展历经数千年,经历了从口头表演到书面剧本,从单行情节到多角线叙述,从宫廷私家园林到民间街巷等多种形式和内容的转变。

从口头传唱到书面文字

在远古时期,戏剧主要以歌舞、咏叹和讲故事等形式流行,这些艺术形式通过口头传承,广泛流入民众生活中。随着社会的进步,尤其是在唐宋时期,以文人为主导的文学创作开始将戏曲作品写成文字。这一过程标志着中国历史剧从无文字到有文字的大飞跃,为后来的整理编撰提供了坚实基础。

自由灵活至规范化

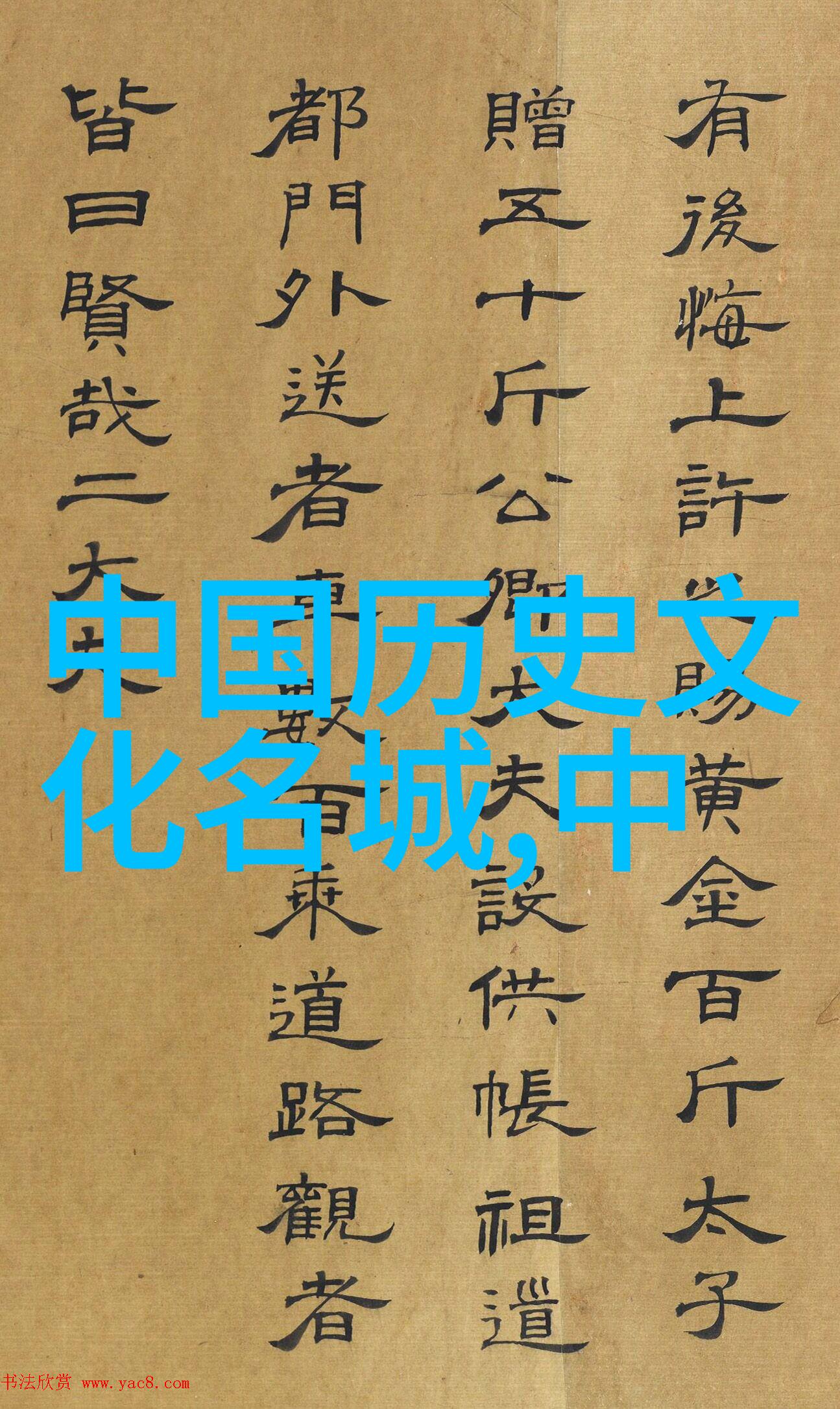

最初,由于缺乏严格规范,中国历史剧的情节、角色、语言都非常自由,不受固定模式限制。但随着时间推移,对于戏曲艺术的一致性需求日益增长。明清时期,便有了一系列关于“四大金刚”(如汤显祖、周敦颐等)的理论专著,他们对话白进行系统性的分析,并提出了许多关于构图、对仗等方面的规则,使得中国历史剧逐渐趋向规范化。

文字与音乐结合

在早期戏曲中,音乐只起到了辅助作用,但随着时间发展,它逐渐成为重要组成部分。在元朝以后,一些地方如江南地区出现了独特的声音技巧,如上海滩腔(山水腔)以及京腔之类,这些声音技巧不仅丰富了表现力,还为后来的各地皮影戏及其他表演艺术提供了灵感源泉。

地方特色与民族风情

虽然中央政府对于地方戲劇有一定的影响力,但地方戲劇仍然保留并发扬其独特的地方特色和民族风情。例如,在湖北省武汉市就形成了一种名叫“黄梅调”的特殊形态,而在广东,则是产生了一种特殊类型的人声乐器——三弦,有别于其他地域。此外还有河北梆子、陕西秦腔等,也各具特色,是中国历史剧中的瑰宝之一。

政治环境下的变化

政治环境也对中国历史剧产生重大影响。在封建时代,由于皇权至上,因此很多悲喜离合都是围绕皇帝及其家族展开。而到了近现代,当国家政策发生巨大转折,如鸦片战争之后国门开放,以及辛亥革命后的新政体建立,这些事件都使得旧有的社会结构和价值观念受到挑战,从而影响到了戏曲内容上的改良与创新。

现代复兴与国际交流

20世纪末21世纪初以来,以台湾、新加坡、日本为代表的一批海外华人群体开始重新关注并研究他们所在地的地域文化,其中包括各种形式的中文话剧。同时,一些内地城市也积极开展国内外交流活动,将传统文化融入当代元素中,使得这段悠久而又丰富多彩的人类精神财富能够继续被新的世代所接受和继承,同时也能更好地向世界展示中华优秀传统文化。