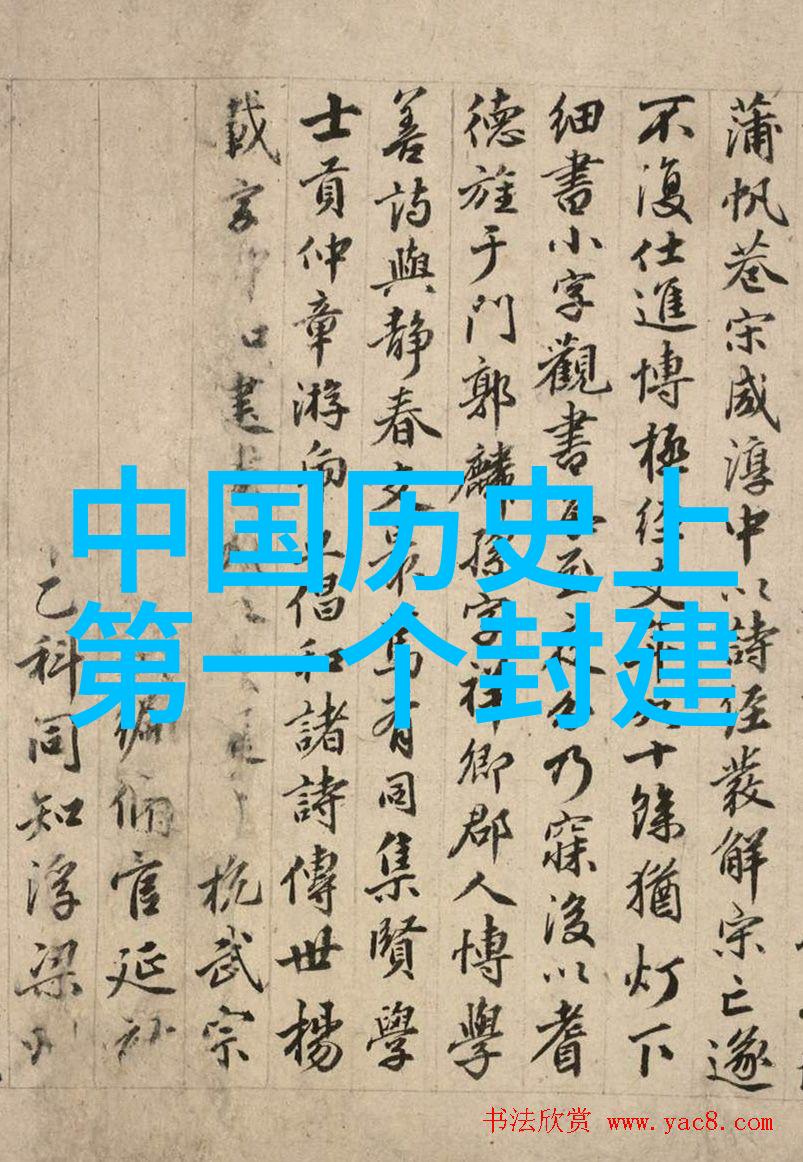

在中国古代农业文化中,农时不仅仅是记录农事活动的工具,它更是一种顺应自然规律、把握时令节气的智慧。这种“因时制宜”的思想体现在先秦时代的文献,如《夏小正》、《诗经·豳风·七月》、《吕氏春秋·十二纪》、《礼记·月令》等,这些作品逐渐形成了完整的月令体系,为后世提供了实用的农事指导。随着时间的推移,《四民月令》的发布标志着这一体系得到了进一步发展和完善,成为后世许多农家月令书如《四时纂要》、《农桑衣食撮要》等重要参考。

《吕氏春秋·十二纪》与《礼记·月令》的出现,不仅反映了当时社会对农业生产日益重视,更体现了一种以农业为中心的社会观念。在这套图式中,每个季节都有其特定的活动安排,整体上围绕着农业生产进行组织,而不是单纯地追求时间或空间概念。这种将物候、天象与农事结合起来,以循环往复来理解时间和空间,是中华民族特有的思维方式之一,对中国古代哲学、科学技术以及价值观念产生了深远影响。

金春峰先生在研究中指出,这种由阴阳五行构成的圜道观念,不仅反映了天地运行,还包含了一定的合理性。他还提到,在这个体系中,人与自然之间通过遵循宇宙法则和自然规律来相互作用。这一思想强调秩序、平衡与和谐,并通过规范人与人及人与自然关系建立起行为约束机制,是典型的人类文明表现。

总结来说,中国传统文化中的“樊志民:中华农业文明”系列研究揭示了一个深刻的事实,那就是中华民族从早期的小规模部落社会向大规模国家转变过程中,其核心价值观——即对土地劳动者的尊重,以及对环境保护的一致关切,从未改变过。而这些思考最终演化成了我们今天所见到的丰富而独具特色的文化遗产。