科举制度的产生背景

科举制度起源于唐朝,主要是为了选拔和任用官员。这种制度在宋朝以后逐渐成熟,并一直延续到清末。它是中国历史上最重要的人才选拔机制之一,也是明确分等级、优先发展文化教育的一种方式。科举考试能够使得社会各阶层都有机会通过考试而进入仕途,这对于平衡社会矛盾、促进社会稳定具有重要作用。

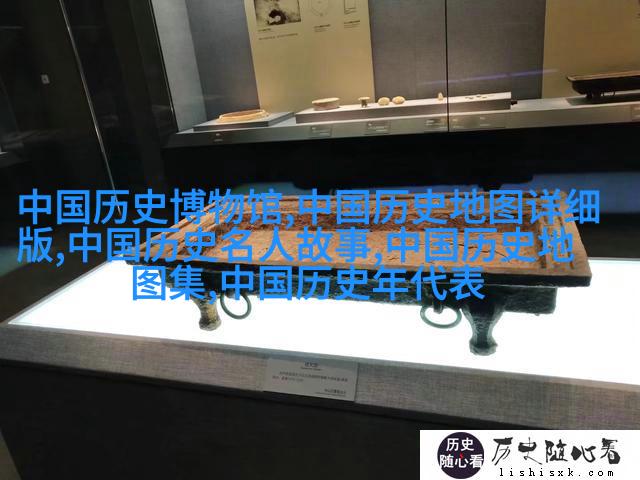

科举考试的基本形式

科举考试主要包括三关:乡试(或称为秀才)、省试(或称为贡士)和殿试(即会试)。乡试考核的是地方人才,通过后成为秀才;省试则考察更广泛的知识水平,对于通过者授予贡士资格;最后,殿试选出状元等高级官职人员。在整个过程中,每个阶段都会进行笔試,以文字表达能力作为评价标准。

考卷内容与要求

考卷内容多样,涵盖了儒学经典、诗词、文言文学以及时事政治等方面。候取们需要具备深厚的儒家文化底蕴,同时也要对时事有所了解。这要求考生不仅要有扎实的学问,还要具备较强的大局观念和批判性思维能力。

社会影响与作用

科举系统不仅影响了个人命运,也塑造了整个社会结构。在一定程度上,它促进了书写文化传播,使得普通百姓也有机会接触到高级知识,从而推动了一定的思想启蒙。而对于那些取得好成绩的人来说,他们往往能够获得更多资源和权力,这进一步加剧了社会阶层之间的差异。

存在问题与改革尝试

由于科举重视读书人,而忽视实际技能,不利于经济发展。此外,由于其以儒学为核心,其对其他领域如科技、艺术等领域的人才选拔是不够公正的地方。这导致许多新兴力量,如商人和技术人员无法通过正规途径进入政府机构,因此不断有人提出了改革建议,但由于各种原因,最终并没有根本改变这一体制。

影响及现代意义

虽然随着时间推移,科舉體系已经被废除,但其对中国历史小常识简短形成深远影响。今天,当我们回顾这段历史,我们可以更加深刻地理解为什么“读书”在古代是一个极为重要且复杂的话题,以及它如何塑造了当时人们的心态和生活方式。而对于现代教育体系来说,可以从中汲取经验,为培养全面发展人才提供参考。