在浩瀚的时空之中,历史如同一条蜿蜒曲折的河流,它汇聚了无数个人的故事、事件和思想。这些故事、事件和思想,最终被记录成文字或其他形式,这些记录便是我们今天所说的“历史资料”。它们不仅仅是过去的一种表达方式,更是连接现在与未来的桥梁,是人们理解自己根源和文化身份的重要依据。

然而,随着时间的推移,不论是自然因素还是人为原因,一些珍贵的历史资料可能会失传甚至毁灭。这正如中国古代名将曹操所说:“书籍乃国之宝也。”因此,无论是在文物保护还是在学术研究上,都必须重视对这些珍贵文献资料进行保存与研究,以确保其对后世传承价值得以最大化发挥。

历史资料性:概念解析

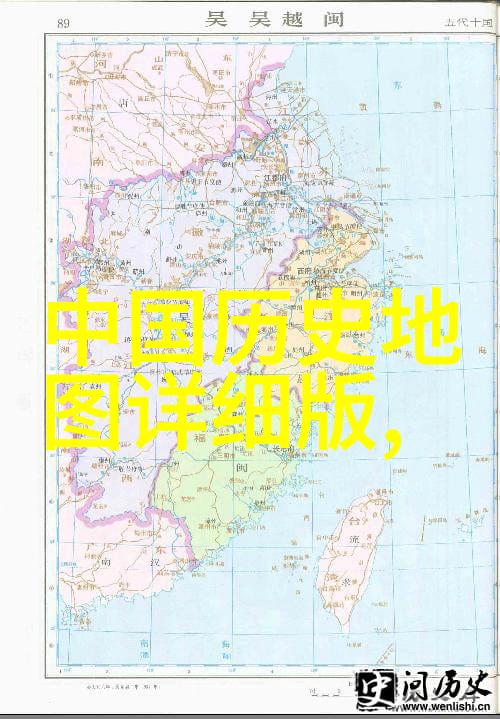

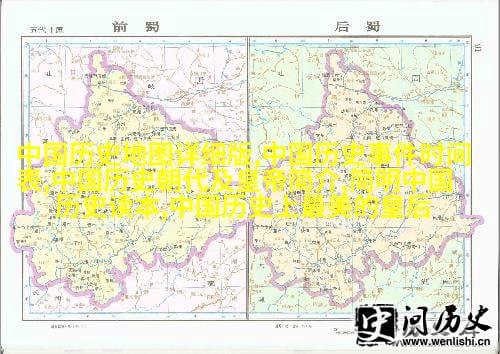

首先,我们需要明确什么是“历史资料性”?它是一种特殊的心理现象,即通过对特定时期或地区的人类活动进行系统性的搜集、整理、分析,并最终形成一种可供他人学习和借鉴的事实材料。这种材料可以是文字(如日记、信件)、图像(如照片)或者其他形式,如考古发现等。它们都是人类行为留下的痕迹,是了解过去社会生活状态的一个窗口。

从文献到记忆:数据转化过程

要把这些历史数据转化为有意义的情感体验,就需要经过一个复杂而精细的手工艺——即从文献到记忆。在这个过程中,每一份文献都被视作是一个小宇宙,里面蕴含着丰富的情感信息。例如,对于一本充满血泪史诗的手稿,我们不仅要关注其字里行间流露出的情感,还要考虑作者创作背后的时代背景,以及这部作品如何影响了当时乃至今后的读者群体。

保存与修复技术进步

随着科技不断发展,对于保存以及修复古老文献技术也有了显著提升。在数字化处理领域,利用现代扫描设备能够捕捉出原版上的微小细节,使得原本模糊不清的地方变得清晰可见。而且,在图像识别软件方面,也能帮助我们去除那些干扰元素,只保留核心内容,从而提高检索效率。此外,由于缺乏足够资金支持,一些私家藏品往往难以得到妥善保存,因此政府机构开始采取措施来提供资金支持给个人收藏家,以鼓励他们将自己的藏品公众开放,让更多人能够看到并学习这些珍贵文物。

数字时代下的挑战与机遇

数字时代带来了许多便利,但同时也带来了新的挑战。当越来越多的人通过互联网获取信息时,他们对于真伪认知度下降,这就使得一些虚假信息混入真实资讯中,严重影响了人们对于真实历史知识的掌握。而且,由于网络空间广阔,而监管力度有限,有很多盗版侵权行为发生,使得原始作品无法得到合法保护,从而损害了文化遗产的地位和价值。

尽管如此,我们不能忽略这一时代给予我们的机遇。互联网作为一个全球性的平台,可以让世界各地的人们分享资源,为研究者提供海量数据,同时也让普通民众更容易接触到高质量教育资源,从而促进知识普及。此外,新兴媒体,如VR/AR技术,将使用户更加沉浸式地体验过去,让他们仿佛置身当年,那种直观感受对于培养对过去深刻理解极为有益。

综上所述,“从文学到记忆”的旅程并不简单,它涉及的是一个跨越时间和空间的大型工程,其中包含着无数个人的努力以及巨大的科学技术创新。在这个过程中,“历史资料性”这一概念一直指导着我们前行,为的是为了将那些曾经存在过但已消逝的声音重新呼唤回来,让每一次回响都更加生动有力,让未来的人们能够真正理解并尊敬我们的祖辈们留下的精神财富。