宋代的“活字印刷”革命:木刻之光

在历史长河中,文字的传播一直是人类社会进步的重要推动力。从手工书写到活字印刷,再到现代化的数字媒体,每一个技术革新都伴随着无数的小故事和大变革。在中国古代,最著名的一次转型,就是宋朝时期发生的“活字印刷”的革命。这场革命不仅改变了知识分子获取书籍的方式,也极大地促进了文化交流与文艺创作。

1.1 书写时代

在宋朝之前,人们获取书籍主要依靠手工抄写,这一过程既耗时又昂贵。即便是在当时较为发达的手工艺水平下,单个书记抄一部完整的经典也需要花费多月甚至数年时间。此外,由于每本书都是独一无二的手稿,它们难以广泛流传,加剧了知识分子的隔阂。

1.2 木版印刷前的困境

然而,在木版印刷技术尚未普及之前,这种手抄模式是唯一可行的手段。但随着人口增长和教育需求增加,一些有识之士开始寻求更有效率、成本更低、且能够快速扩散信息的手段。他们渴望找到一种方法,使得更多的人能接触到先人的智慧,从而推动社会整体发展。

2 活字印刷初见

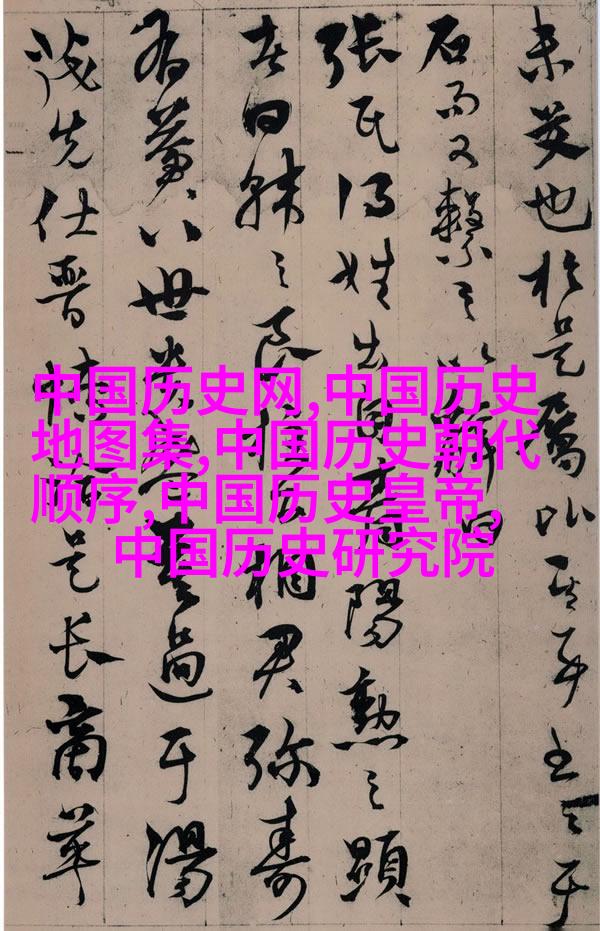

最终,在北宋末年的1086年,一位名叫沈括(约1031-1095)的科学家提出了使用金属模具来制作铅板,并将其用于版刻纸张。他通过对金属材料进行精细雕刻,将文字形状嵌入其中,然后用这块铅板压制出多份相同内容的纸张。这项发明虽然开启了一条新的路径,但由于当时科技条件限制,其影响并不深远。

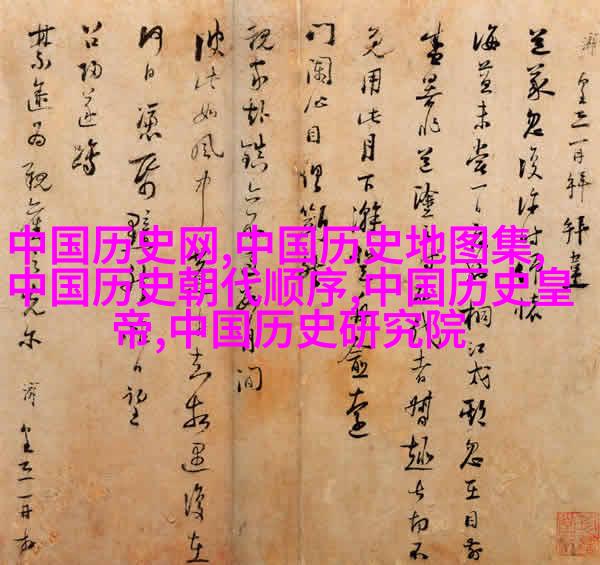

3 宋朝中的金陵学者——沈括

沈括,被后人誉为“东方毕达哥拉斯”,他不仅是一位杰出的天文学家,还涉猎数学、医学、机械等众多领域。在《梦溪笔谈》中,他详细记录了自己对各种现象和技艺的观察与思考,其中包括他对金属打造法器及其应用的一系列探讨。他试图通过这种方法制造出可以重复使用的大量铅板,以此来提高出版速度并降低成本。

4 金陵学者的创新精神

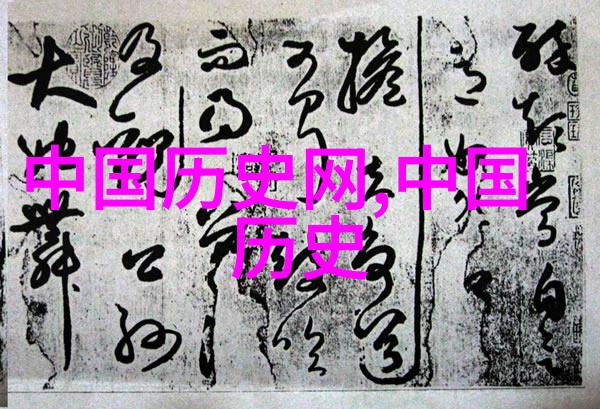

尽管沈括没有直接实践他的设计,但他的思想激励了一批追求科学改良生活的人们。在南京地区,即所谓金陵学者,他们利用金属工具精心雕琢木材上的文字模样,不再依赖于原始铜质或石头制成的大型摩擦式纹章,而是采用更加灵活、高效的小型金属模具来制作这些木质版块。这种小巧而精密的地面浮雕艺术被称为“活字”。它使得生产大量具有高质量图像和文字内容的小册子成为可能,为文人墨客提供了新的学习途径,同时也逐渐普及到了普通百姓之间。

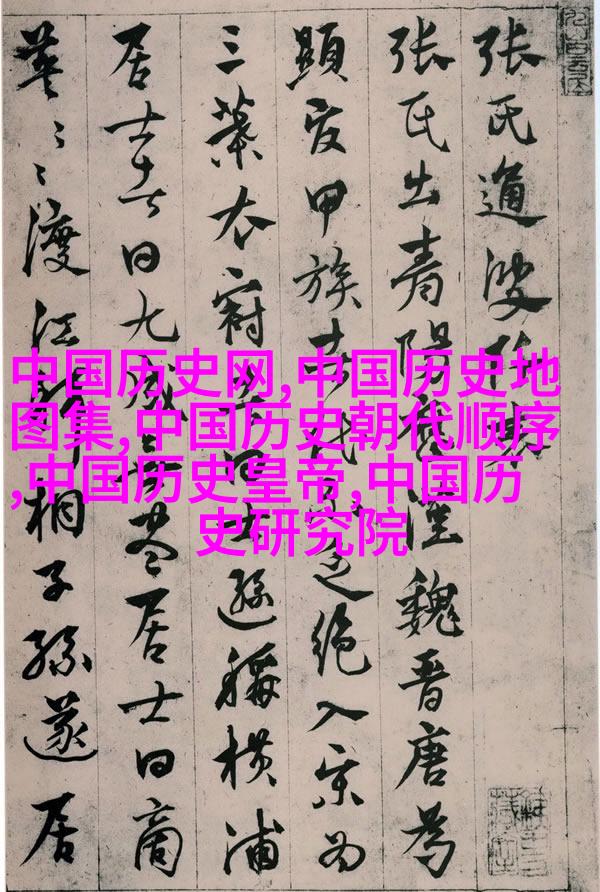

4.1 经过艰苦努力,终于实现预期效果:

经过几十年的不断尝试与磨练,“活字印刷术”最终在中国历史上留下浓墨重彩的一笔。它极大地缩短了知识传递链条,让更多的人能够接触到先人的智慧,对于那个时代来说,无疑是一场文化革命。而这一切都始于几个有远见卓识的人类对于改善日常生活条件以及促进社会发展的情感投入与付出。

5 “活字”的影响深远

这个小故事背后的意义非凡,因为它揭示了一种力量,那就是人类对于改善世界愿景所展现出的坚持与创造力。当我们今天阅读那些历经岁月洗礼却仍然保持其最初魅力的古籍时,我们可以感受到那份久远但永恒的心血倾注,以及它们承载着多少关于过去的声音、情感和智慧。这一切,都源自那些勇敢追求真理并将其付诸实践的人们,他们就像史诗般镌刻在历史长卷上的英雄人物一样永存记忆之中。