汉字,作为中华民族的文化瑰宝,其历史之长、变化之多令人叹为观止。今天,我们将带领您走进这片古老而又神奇的文字世界,让我们一同探索汉字如何从简单的象形图画发展成为复杂而富有表现力的书写符号。

象形阶段

最早期的人们,将周围的事物用简化或夸张的手法刻画在岩石上,这些原始符号被称作“象形文字”。它们不仅仅是艺术品,更是记录和传达思想的一种工具。在这个阶段,汉字与其代表的事物存在直接对应关系,比如“日”代表太阳,“月”代表月亮等。这些符号随着时间的推移逐渐演化成更复杂、更抽象的形式。

形声学阶段

随着社会发展和语言丰富,人们开始意识到单纯依靠象形无法完全表达所有想法。此时,基于声音特征来创造新的符号进入了使用范围。这一时期,被称作“指事”或“声势”的文字,它们根据事物的声音特点来命名,如"马"(mǎ)以马奔跑的声音为基础构建。这种结合了语音特征与意义内涵的书写方式,使得语言变得更加丰富多彩,同时也为后续发展奠定了坚实基础。

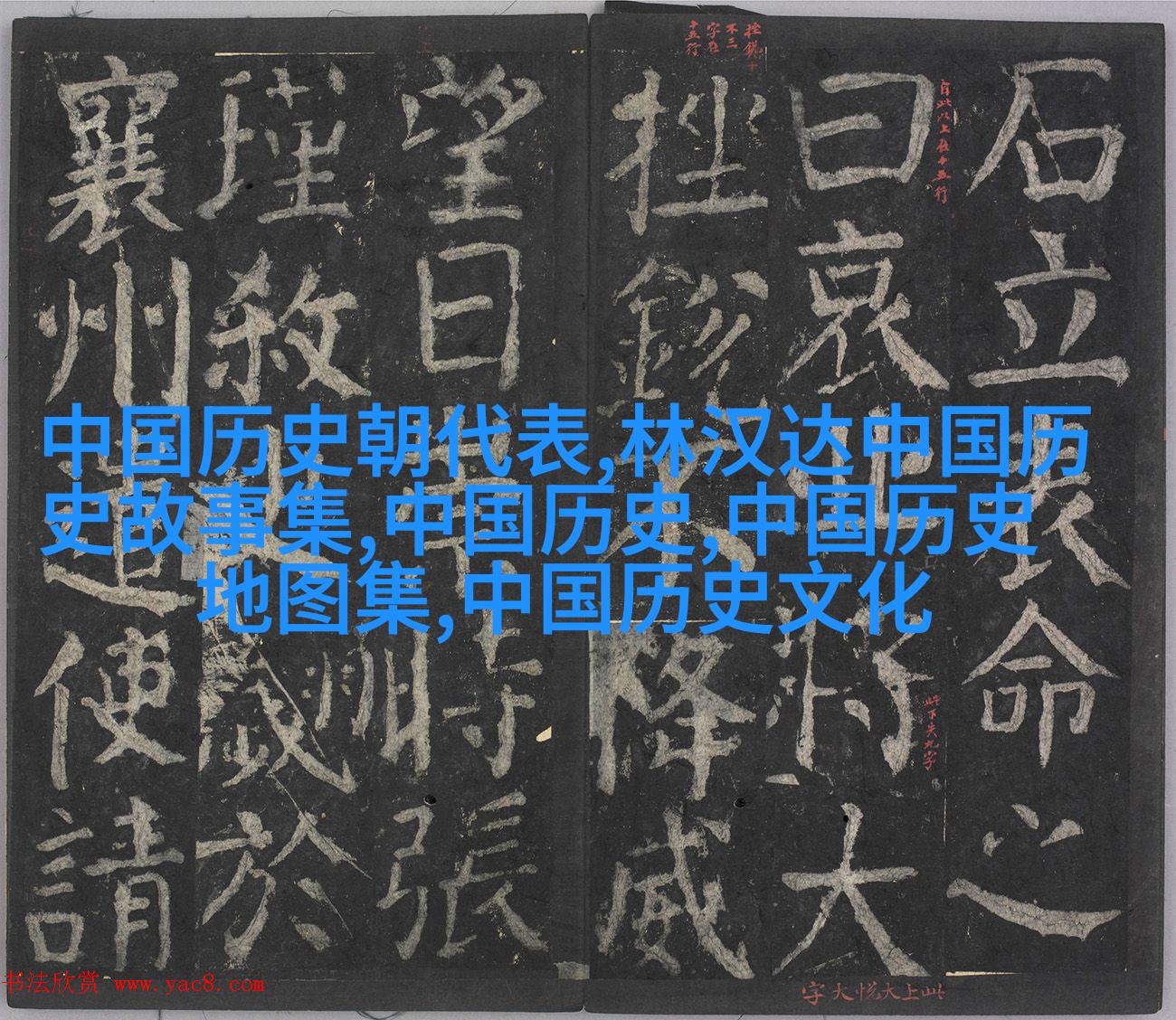

甲骨文与金文

在商朝末年至西周初年,即大约公元前12世纪至前10世纪之间,由于需要大量记载祭祀活动、天文现象及政治决策等信息,便出现了一种新型文字——甲骨文。这是一种由精心雕刻而成的小型甲骨,用以占卜未来,并进行记录。金文则是在此基础上进一步细致加工,以金属器皿上的铭文形式出现,它不仅保留了甲骨文中的一些结构,也增添了一些新的元素,使得书写更加灵活高效。

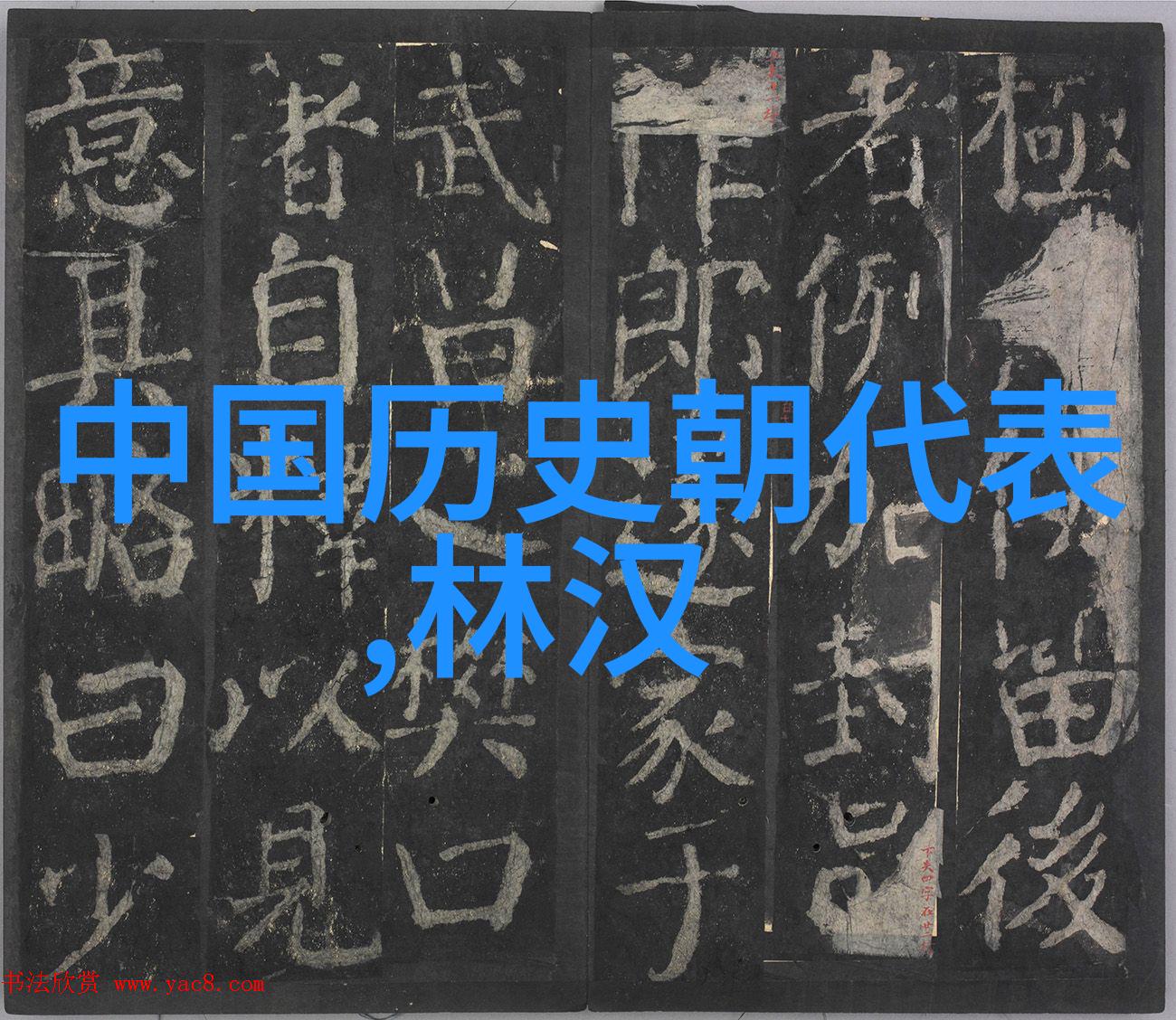

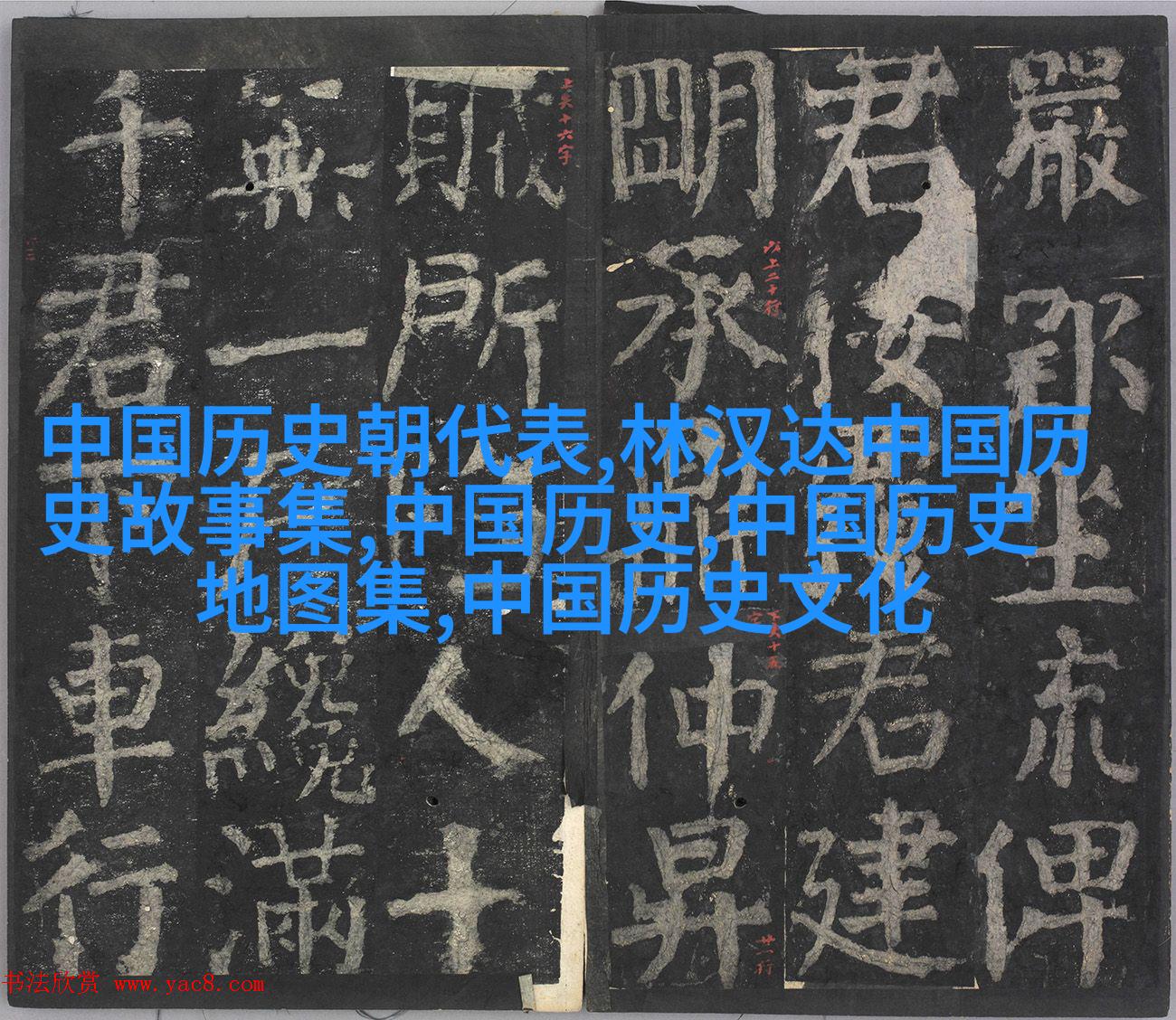

大篆、小篆

随着战国时代各诸侯国间争霸斗争激烈,大篆作为一种正式行政文件用的楷体书法系统出现在公元前5世纪左右。大篆强调整齐严肃,有助于加强国家权威。大篆之后,又有小篆出现,小篆相比大篆更加流畅优雅,是中国古代书法艺术中的重要组成部分之一。

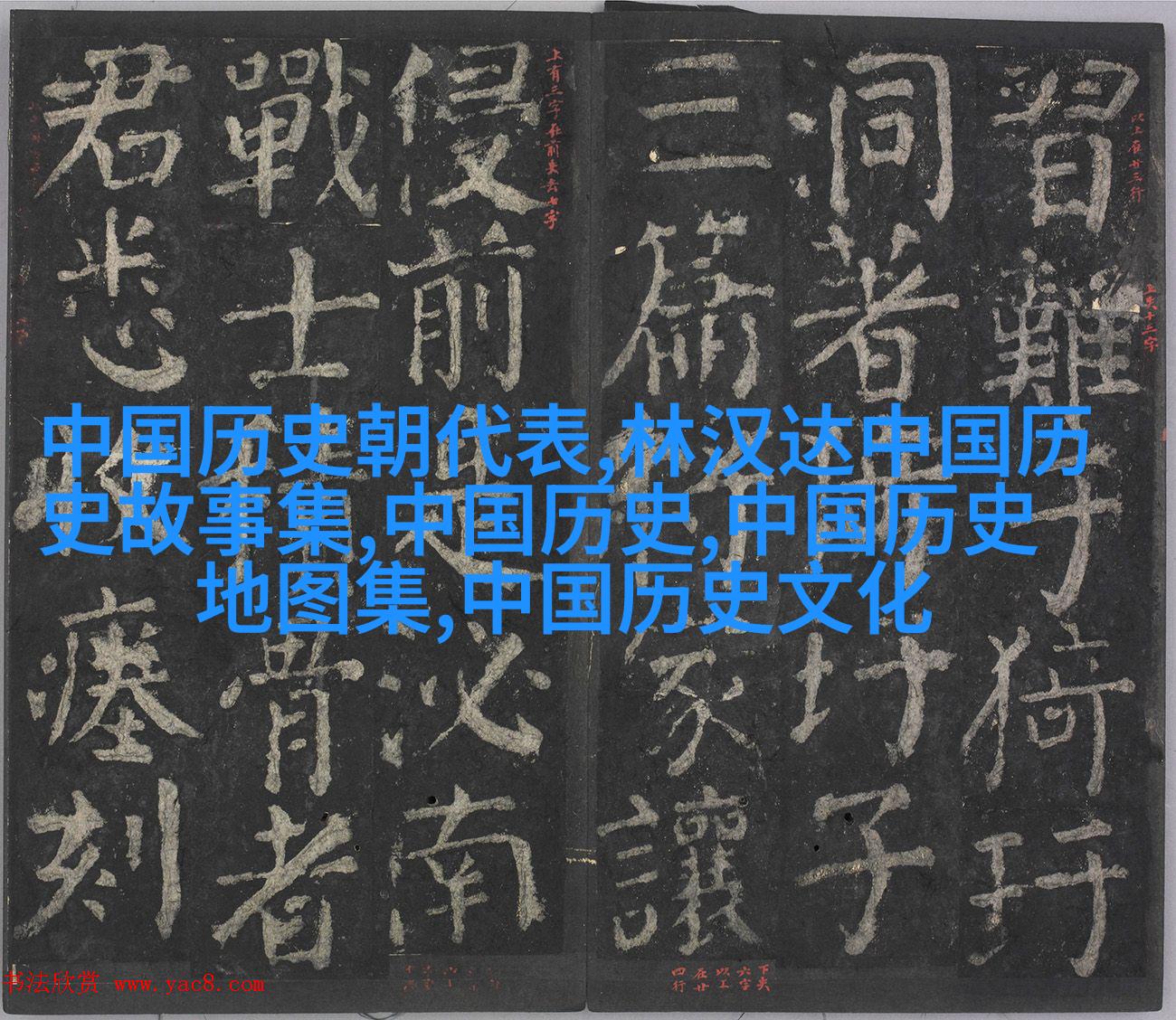

隶書與行書

隶书起源于秦朝,当时为了便于官府档案管理和通信需求,简化了字符结构使其更加工整且易于快速书写。而行书则更多地体现出笔触自由发挥,不拘泥于规矩,可以说它是隶风和草圣风格之间的一个过渡状态,为后来的草書打下良好的基础。

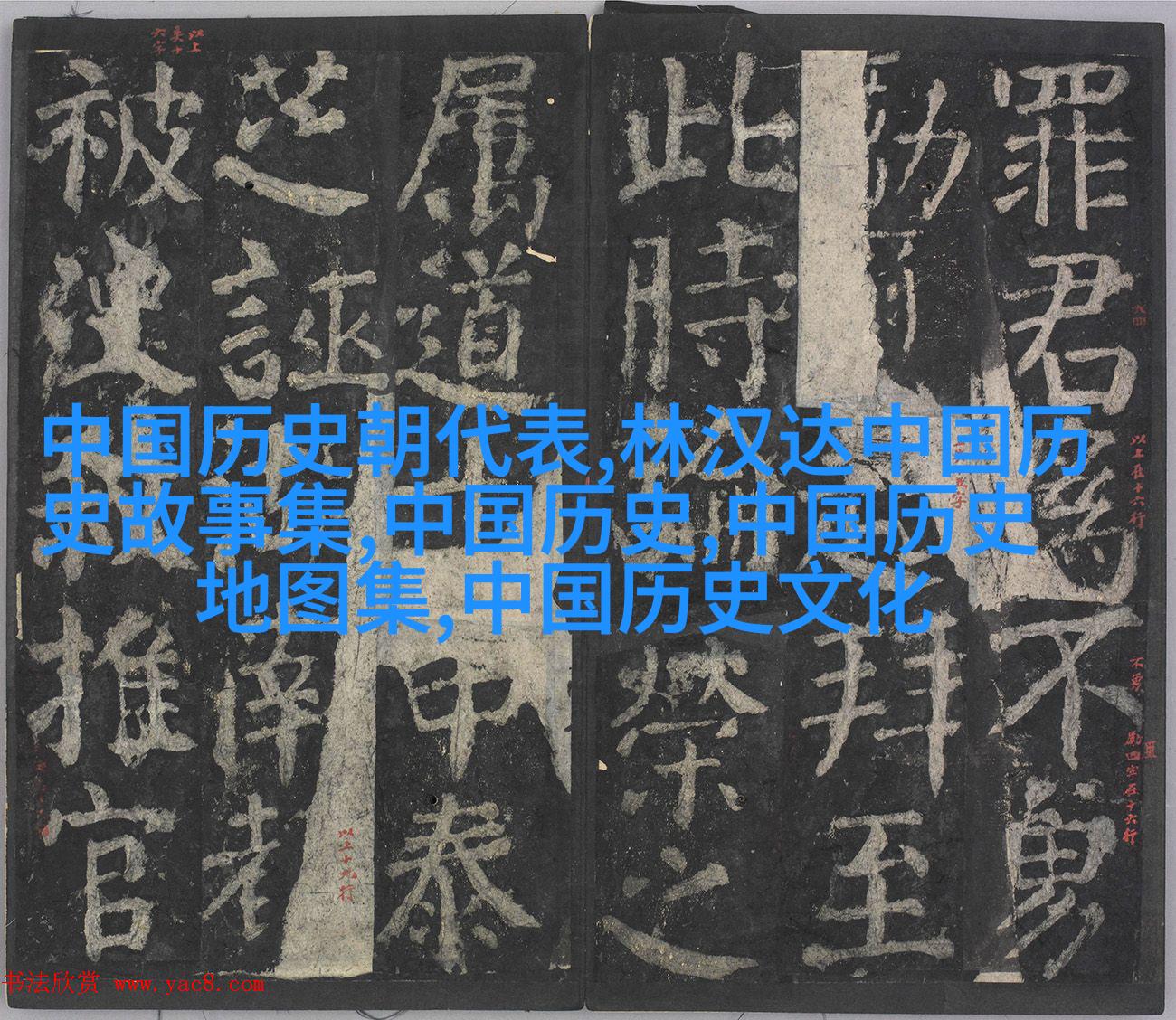

现代汉字规范标准化

现代社会,对信息处理能力要求越来越高,因此对中文字符规范性也有所追求。在20世纪60年代以后,由中国政府主导成立专门机构进行统一标准制定工作,最终形成《通用规范汉字表》以及相关配套规定,以确保不同地区、不同人群对于相同词汇所使用的大致相同含义,从而促进沟通效率提升并维护文化连续性。

通过以上几个关键节点,我们可以看到,在漫长的时间里,汉字不断适应环境变化,不断完善自己的结构,最终形成我们今天熟知的地道中文体系。不论是看似简单的情境描绘还是深奥哲理蕴含,都能感受到那份悠久岁月赋予每个字符背后的故事及其独特魅力。