在浩瀚的历史长河中,中国留下了大量珍贵的文献资料,这些资料不仅是研究中国历史的一扇窗,也是了解中华文化和文明发展历程的重要依据。然而,在这些文献中,有些被称为“编年史”的记载,它们以时间为序,以事实为依据,对历史事件进行了系统记录和分析。今天,我们就来探讨编年史与事实考证之间的关系,以及如何通过这种方法来解析中国历史资料中的真伪。

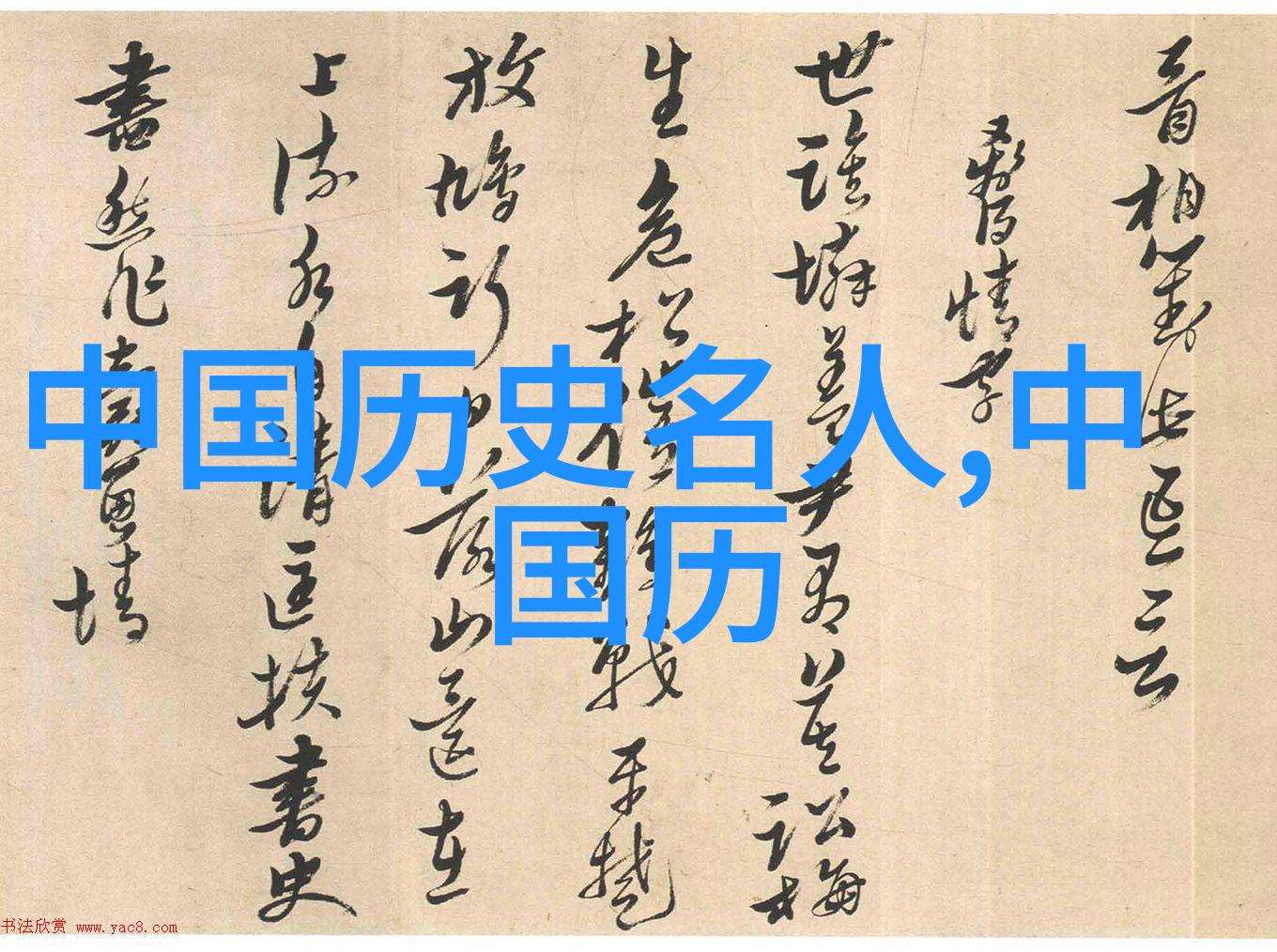

首先,让我们认识一下编年史。在古代,许多国家都会有类似于编年的记载,这些记载通常会按照时间顺序,将发生的事情一一记录下来。对于中国来说,其最著名的例子莫过于《春秋》、《左传》等儒家经典,它们不仅仅是一种纪录,更是一个政治、经济、社会生活等方面综合反映的手段。《春秋》以鲁国(即今山东省济南市)公孟诸子的视角,详细记录了从公元前771年到公元前468年的东周时期的事务,而《左传》则是对《春秋》的补充和解释,是一种注释性质的作品。

接下来,我们需要考虑的是事实考证。这是一种严谨科学性的方法,用以验证某个事件或信息是否符合实际情况。在处理古代文献时,这种方法尤其重要,因为很多时候由于语言表达方式或者时代背景不同,我们可能难以直接将现代观念应用于古代内容。因此,通过对比多源文献、考察物质遗存以及比较现有的学术成果,可以帮助我们更准确地理解那些看似矛盾或模糊的地方。

在实际操作中,比如说,当我们想要确定一个特定朝代的一位帝王是否存在,或该朝廷有无某项政策时,就可以利用这一考证法门去查找相关资料并进行分析。如果发现其他多处来源都提到了这位帝王或者政策,那么它就越可能是真实存在的情况;如果只有少数地方提及,并且这些地方间相互矛盾,那么这个问题就更加复杂,需要进一步深入挖掘才能得到答案。

此外,还有一点值得特别注意,那就是文献的地理位置。在处理跨地域的大量文献时,要考虑到不同的地区在同一时间内可能会有不同的命名体系或者行政区划,因此要小心地区名称之争,以免误导读者。而且,由于各地语言习惯差异较大,不同的地方也可能使用不同的方言词汇,从而造成翻译上的困难甚至错误,所以必须具备足够高超的情报能力和知识水平来解决这些问题。

最后,但绝非最不重要的一点,就是要保持批判性思维。当我们面对众多各种各样的信息时,最容易受到偏见影响,因此每当遇到任何疑问,都应该尽力客观评价,把握住事物本质,不受外界因素所左右。此外,对待任何一种新出现的事故或理论都应该持开放态度,与旧知识共存,同时也不断寻求新的知识更新,为自己提供更全面的视野。

总结起来,《编年史与事实考证:解析中国历史资料的真伪》是一篇旨在探讨如何通过严谨科学手段去理解和分析那些丰富而又复杂的中文文档。这包括了解早期日志书写形式,如“编年”——它们告诉我们的关于过去事件及其顺序以及它们发生背景下的环境条件,以及采用“考证”——这是为了确认所有报告都是基于可靠来源并经过仔细审查的事宜。这两者的结合体就是这样一种文章,它能够帮助人们做出合理判断,并给予他们关于过去的一个清晰图景,使他们能够更好地理解现在及未来的可能性。此外,这篇文章还强调了批判性思维对于正确评估所有类型数据至关重要性的必要性,即使是在遥远过去的时候也是如此。