在中国历史的长河中,明朝和清朝是两个极为重要的时期,它们分别标志着中国封建社会的一次重大转折和一段特殊的政治统治。明朝自公元1368年朱元璋建立起,至1644年被李自成农民军推翻;而清朝则由库伦人努尔哈赤于1616年建立,并一直到1912年被孙中山领导的辛亥革命推翻。明清两代虽有其各自独特的地方,但它们共同见证了中国封建社会对外扩张与内部变革的一系列关键事件。

一、明朝对外扩张

1.1 明初开疆拓土

明太祖朱元璋即位后,不仅加强了中央集权,还大力发展农业以巩固国家经济基础。此外,他还实施了一系列边疆政策,如设立将军府,将边疆地区分为“左卫”、“右卫”等,以加强对边陲地区的控制。此举不仅有效地防御了蒙古骑兵入侵,也促进了当地民族文化与汉族文化的融合,为后续的大规模征服奠定了基础。

1.2 对日本及东南亚地区的小规模战争

虽然明初并未像前辈如宋、元那样进行大规模远征,但它也没有放弃向周围国家展示自己的实力。在15世纪末至16世纪初,随着织田信长和丰臣秀吉等日本战国领主相继崛起,双方多次爆发冲突,最终导致《宁波条约》的签订,这是世界上第一份官方文档记录中的平等条约之一,对于现代国际法学具有重要意义。

二、内政改革

2.1 皇帝专制与法治建设

面对不断增长的人口压力和土地资源短缺的问题,朱棣(洪武帝)采取了一系列措施来维护他的统治。他废除过度繁复的法律制度,并实行严格中央集权政策,以确保政府能够迅速响应日益增长的人口需求。这一过程中,他进一步加强皇权,使得皇帝成为最终决策者的绝对中心。

2.2 文化盛世:书画艺术之兴

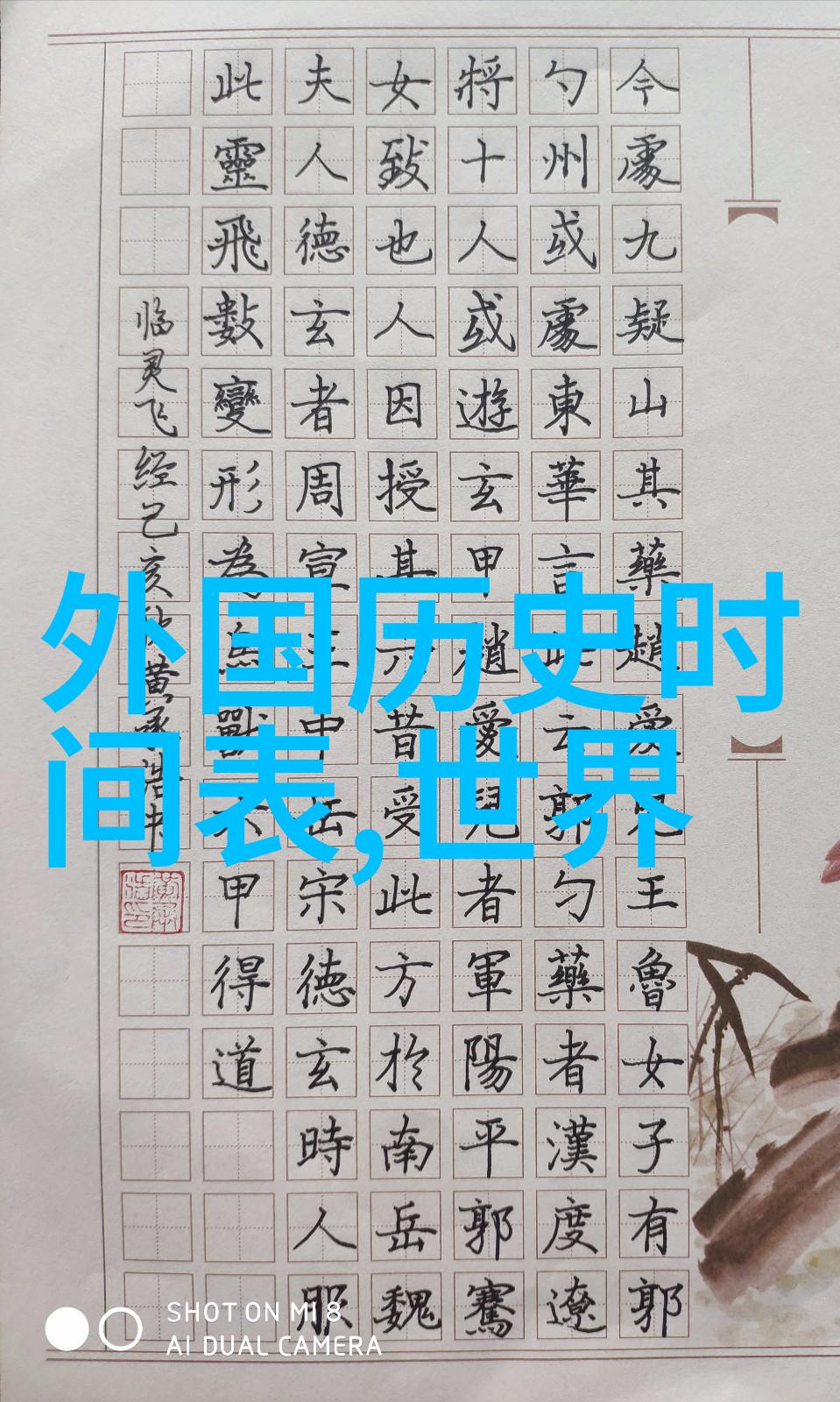

尽管政治上出现了一些问题,但文化方面却迎来了一个辉煌时期。文学作品如唐诗宋词开始受到了重视,同时书画艺术也进入鼎盛期。著名书家邓石如提倡“笔势自然”,形成一种新的书体风格。而绘画方面,则有徐祯卿、吴门董其昌等人,他们都在探索传神之道,使得中国绘画达到了空前的高度。

3 三、晚期衰落

3.1 政治腐败与经济困境

随着时间的推移,由于家族性质逐渐淡出,而官僚体系变得更加庞大,这导致腐败现象愈发普遍。同时,由于人口众多且持续增加,加上土地稀缺以及生产技术落后的情况下,一些地方出现饥荒,经济形势越来越糟糕。

3.2 内忧外患:满洲人的崛起

在此背景下,一股新的力量——满洲人的力量正在悄然崛起。努尔哈赤创建鞑靼八旗,为满族人提供了一个组织形式,从而使他们能够更好地抵抗蒙古人的侵扰,以及争夺更多的地盘。当时正值天启十四年的动乱,即所谓“隆庆鼻子事件”,这场混乱使得北方王 朝(北直隶)的士兵大量逃往南方,而这些逃亡者最终成为了李自成农民军的一个核心组成部分。这也为后来的农民运动埋下伏笔,是中国历史上的又一次巨大的变革点。

四、清朝成立及其特色

4.1 清初改革:均田制

努尔哈赤死后,其子福临即位称帝,被尊为顺天汗。但他并非真正掌握实际政权,因为那时候实际掌控整个帝国的是他的父亲留下的遗产——鞑靼八旗制度,以及其他部族联盟。他对于如何整合这些不同群体以及如何管理新生的帝国提出了一套方案,即所谓均田制。这意味着每个家庭都得到一定数量的地产,从而减少贫富差距,并稳定社会秩序,为接下来几百年的安定打下基础。

4.2 经济恢复与商业繁荣

尽管早期清朝遭遇许多挑战,比如内乱和边界冲突,但是通过各种手段实现了经济恢复。在康熙 emperor reign期间,当时就已经开始尝试一些开放性的贸易政策,如允许英国商船航行通商路线,这不仅帮助缓解国内财政危机,更激发了国内商业活动,让人民生活水平有所提升,同时增强国家税收能力,为教育事业提供资金支持,有助于提高全民族素质和知识水平。

5 五、晚期衰退

5 最后阶段: 自鸦片战争以来,西方列强不断渗透到亚洲市场,大量鸦片输入中华,与此同时,他们利用一切机会要求更宽泛的事务范围从事交易活动,这直接威胁到我国原有的商品结构尤其是茶叶出口行业给予国际市场带来的影响深远。而这一切恰逢太平天国运动爆发,该运动一度席卷全国,对正常政府造成巨大损失,使得原本较为稳定的局面急剧恶化。不久之后,“洋务运动”、“戊戌变法”相继展开,其中包括引进西方科学技术设备以改善工业生产效率,在海关设置独立机构以应付日益增长的大宗商品贸易需求但由于种种原因未能完全成功,最终导致帝国主义列强再次介入干涉事宜,最终导致1899年的《马关条约》签署,该条约进一步削弱我国主权,只剩下尾声:

总结:

从宏观角度看,无论是在美好的光辉还是艳阳下的阴影里,都可以看到一个时代在变化,那是一个充满希望但又充满挑战的时候。但无论怎样变化,我们应该从历史中学习,不断前进,不忘过去,以便让我们的未来更加光彩照人。