古籍的重要性

古籍是指从史前时代到近现代,通过书写形式传承下来的文献资料。它们不仅是研究历史、文学、哲学等多个领域的宝贵资料,也是了解当时社会经济文化发展状况的重要窗口。在中国,古籍数量庞大,涵盖了几千年的文化和知识遗产。《史记》、《汉书》、《三国志》等,这些著名的史书,是研究中国历史的一个重要来源。

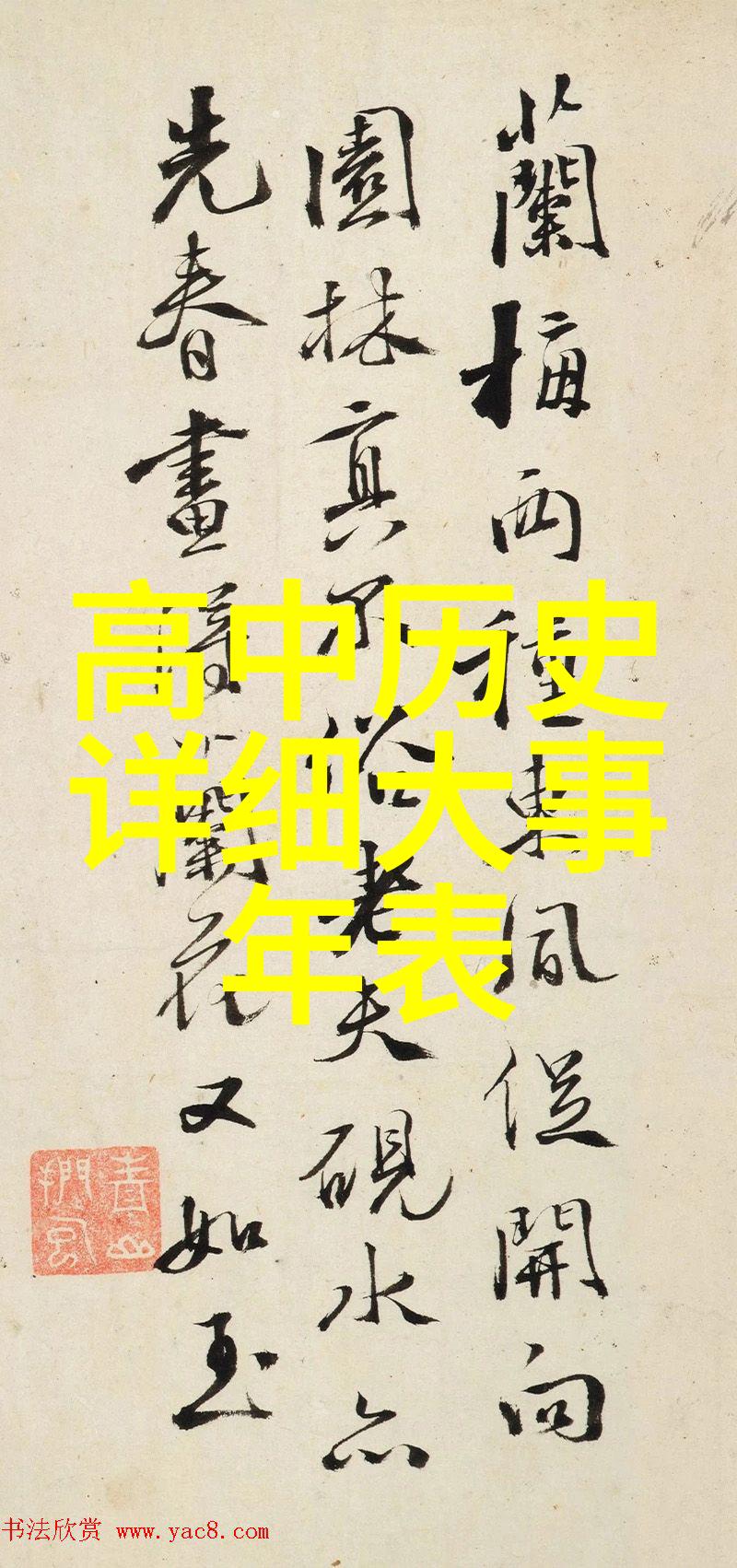

古籍编纂与传播

古籍编纂过程通常由朝廷或地方政府组织进行,由专业人员如史官、学者参与其中。他们根据一定规则和标准,对事件进行记录,并附上文献证据,以确保内容准确无误。在经历了漫长的手稿流传阶段后,再经过校勘整理,最终形成成文。随着时间推移,这些手稿逐渐被印刷出版,使得更多人能够接触并学习这些珍贵文献。

古籍在教育中的作用

在中国传统教育体系中,古籍扮演着不可替代的角色。它不仅提供了丰富的知识资源,还培养学生们批判性思维能力和独立思考能力。通过对古典文学作品如《诗经》、《楚辞》的研读,可以提高语文水平;而通过学习儒家、道家等思想,可以深化对中华文化精神内涵理解。此外,许多科举考试题目也源自于这些建立千年来的人类智慧结晶。

古籍保护与研究现状

随着科技进步,如数字化技术、大数据分析等工具被广泛应用于古籍保护与研究之中。这使得我们能够更有效地搜集、整理和利用这些宝贵资料。大型项目如“国家图书馆计划”、“全国方志志征”等,以及众多专家学者的深入探究,都在为我们揭示过去,为建设更加包容开放的大国提供坚实基础。

未来展望:继往开来

面对信息爆炸时代,我们如何保持对这份沉淀了数百年智慧的一份敬畏?如何将这些宝贵财富转化为当前社会所需?未来的工作将包括加强国际合作共享资源,加快数字化改造提升访问便利性,同时结合现代教育方法,让这一厚重文化底蕴更加生动活泼地融入新时代青年人的生活中,从而促进民族精神复兴,为人类共同发展贡献力量。这是一个需要全社会共同努力完成的大任务,但又充满希望的事业。