然而,这个名称背后的故事,却充满了不确定性和探索的空间。正如中国商业史学会副会长、广州十三行文化促进会副会长冷东所说,广州十三行可能并非其真正的名称,而是这一机构的小名,而它的大名应该叫做外洋行。

“五丝八丝广缎好,银钱堆满十三行。”清初诗人屈大均的一首诗道出了广州十三行在当时的繁荣与活力。从乾隆二十二年(1757年)到第一次鸦片战争结束,广州是中国与西方联系的重要门户,而十三 行则是这门户的核心。那么,为何此地处会以“十三行”命名?

“十三行或许只是小名。”冷东表示,根据调查,之前官方文献基本没有出现“十三 行”,而且从康熙五十九年(1720)至道光十九年(1839)纳入统计的38个年份中,共有行商约400多家,最多年的为乾隆二十二年的26家,最少年的为乾隆四十六年的4家,只有嘉庆十八年的13家就符合这个称谓。

冷东认为,“小蛮腰”的美誉,即使是在后来被人们普遍认同,但屈大均诗中的“三 十三 行”,并非清朝官方定称,也不是行商内部共同认同,“之所以称为‘三 十三 行’”,或许只是因创作需要和艺术加工而出现的一个产物。

那么,“三 十三 行”真正的大名是什么?冷东分析,当时潘振成等9家商行于乾隆二十五年呈请设立公营组织,以专办外国商船来华贸易事宜。而公营组织主要办公机构公所,就位于现在的情形路上。这一地点,在历史上的重要性,不仅体现了经济贸易活动日益频繁,更映射出文化交流互动不断深化。

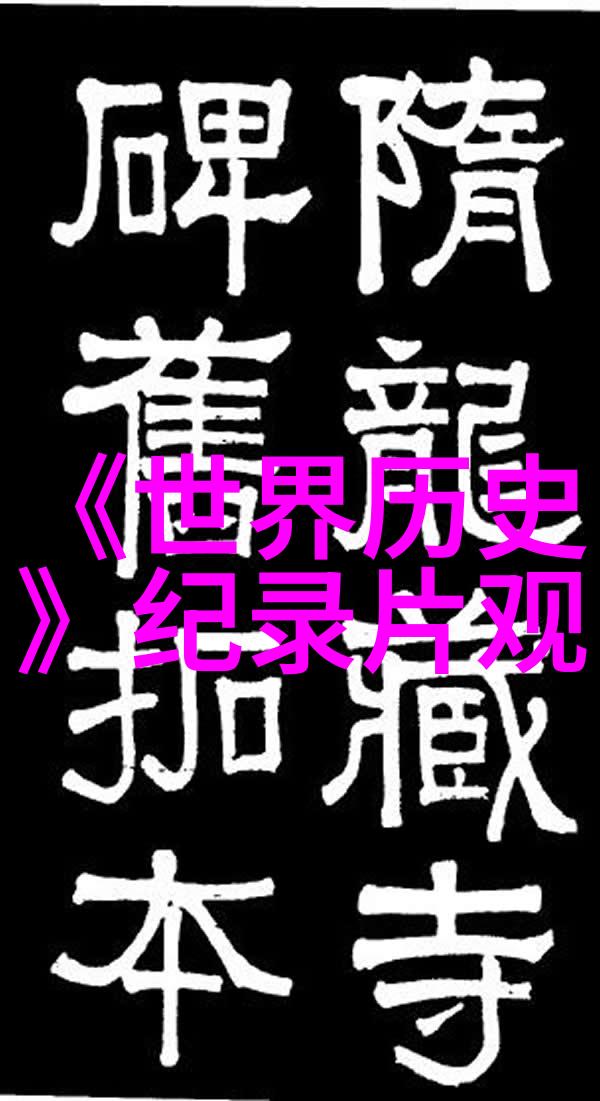

经过冷东团队对古籍资料进行细致考证,他们在一份曾经遗失已久、但幸存下来的文件中发现了一个重大发现——该文档记载着早期公营印章,其中包含了关于外洋的事务记录。在这些记录中,有一处特别引人注目的地方,那就是印章上刻有六字篆文图书:“外洋 会馆 图记”。这一发现不仅证明了清朝早期确实存在过这样的一个正式名称,而且还揭示了这一区域在当时对于国际贸易以及对西方国家影响力的重要作用。

综上所述,从原材料看待,我们可以推断出:虽然我们今天习惯于使用“广 州 三十 三 行”这个名字,但实际上,它似乎更像是一个代号或者昵称。而它真正的大名,是那个承载着历史重量、象征着时代变迁的大写——外洋线。这不仅是一次对过去真相重新审视,更是一次对于未来的思考,因为无论如何看待这段历史,都能感受到中华民族在开放与发展道路上的坚韧信念,以及面向世界各地人民友好交流的心态。