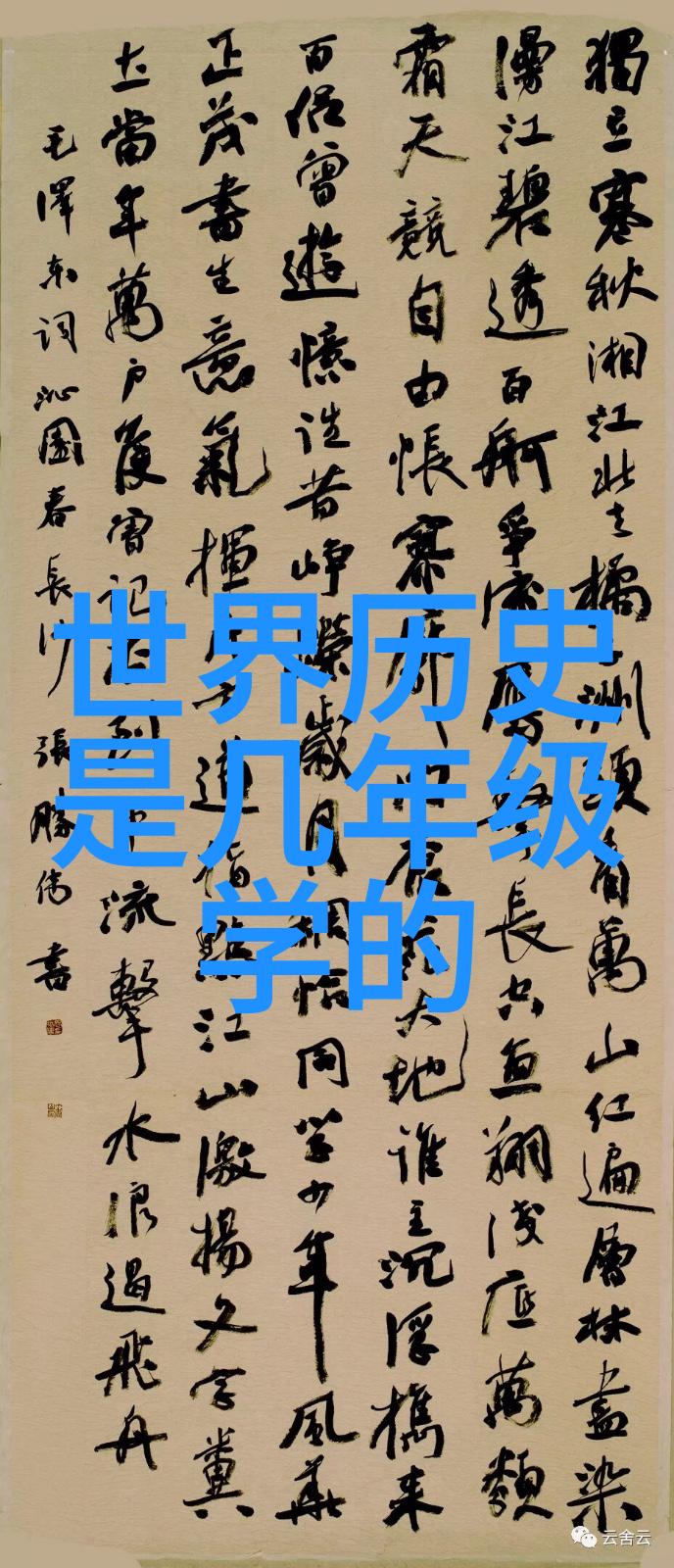

万历长兴:明朝的繁荣与衰落

在中国历史上,明朝是由朱元璋建立的一个帝国,以其辉煌的文化、经济和政治成就而著称。明朝可以分为三大时期:洪武、永乐、景泰至宣德年间被称为“盛世”,这段时间被后人誉为“万历长兴”。然而,随着时间的推移,明朝也面临着严重的问题,最终导致了国力的衰退。

明朝初期的繁荣

洪武帝朱元璋即位后,对内进行了一系列改革,如整顿税收制度,使得国家财政得到加强;对外则通过发动靖难之役消除了内部威胁,并且将首都迁移到南京,从而巩固了自己的统治地位。这些措施使得早期的明朝成为一个相对稳定的国家。

永乐皇帝的大规模征服

永乐帝朱棣继位后,他决定实施一场大规模的西域征服。这次远征不仅扩大了中国版图,还开启了与欧洲国家之间的一些贸易联系。例如,与葡萄牙签订《马格丽条约》,这是两国之间第一份官方贸易协定。这一时期也是文艺复兴时期许多艺术品流入中国,而中国工艺品则开始出口到世界各地,这极大地促进了文化交流和经济发展。

景泰至宣德年间的鼎盛时刻

景泰至宣德年间,由于宦官赵锦等人的辅佐,以及儒学思想在社会中的影响,使得这个时期又是一个相对安宁稳定的时代。在此期间,大量书籍出版,科举考试制度更加完善,为士人提供了解放职业潜能和追求知识学习的心理空间。同时,这个时期还出现了一批杰出的科学家,如李贽、徐光启,他们致力于科技创新,对当代乃至之后几百年的科学发展产生深远影响。

万历长兴下的变革与挑战

万历二十五年(1597),由于人口激增和土地不足,加上中央集权政策限制农民自由买卖土地,因此形成了一种“恶性”的租赁关系,即农民为了生计不得不不断向富户借钱,并以土地作为抵押。而另一方面,商业资本主义在城市中逐渐崛起,商人阶层日益壮大,但他们并未获得真正的地位,也没有参与到政治决策中来,这种矛盾最终爆发成了社会矛盾。

另外,从军事角度看,由于战争频繁耗费巨大,加之天灾人祸连绵不绝,更是加剧了国库空虚的情况。此外,在封建制度下,一部分封建贵族依靠私兵自卫,不愿意完全听从皇室命令,同时也存在地方势力的割据问题,都增加了中央政府管理上的困难。

随着时间推移,这些问题积累到了无法忽视的地步,最终导致1644年的北京失陷给清军手中,是明王朝覆灭的一个标志性事件。不过尽管如此,“万历长兴”这一阶段仍然是中国历史上一个值得研究和反思的地方,因为它展现出一个帝国如何走向高潮,又如何因为各种原因走向衰败,为我们理解历史提供了宝贵见解。