在漫长的历史长河中,汉字不仅是中华民族文化传承的重要载体,也是中国文字系统发展的一个缩影。关于古代汉字的历史资料丰富多彩,从甲骨文、金文、籀书到隶书,每个阶段都有着自己的特点和发展轨迹。

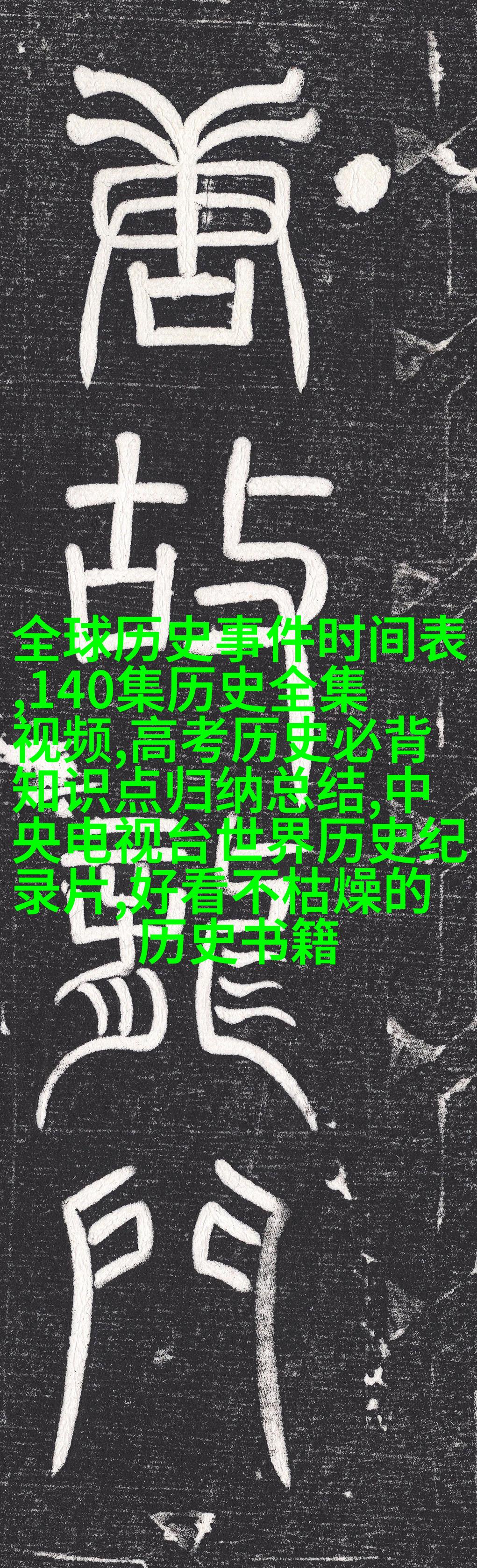

首先,甲骨文是最早的一种文字形式,它以青铜器上的龟壳和兽骨为载体,记录了商朝时期的事务记号、占卜记等。这些资料对于研究古代社会经济生活、政治制度以及宗教信仰具有极其重要意义。通过对甲骨文进行研究,我们可以了解到当时的人口数量、农业生产状况、战争动向以及祭祀活动等。

随着时间的推移,金文出现了,它主要用于青铜器上,用来标识王室或贵族所有权。此外,这些文字也包含了祝词和文献内容,对于理解周朝初年文化背景提供了宝贵信息。在这个过程中,可以看出随着社会经济发展和政治形态变化,文字形式也不断进化,以适应新的需求。

接着进入春秋战国时期,便出现了一种更加简洁易懂的小型化文字——籀书。这一阶段,由于楚国强盛,其篆书风格影响广泛,被称为“楚篆”。籀书中的结构更为复杂,与后来的隶書相比,更具备艺术性,同时也反映出当时思想文化交流频繁的情况。

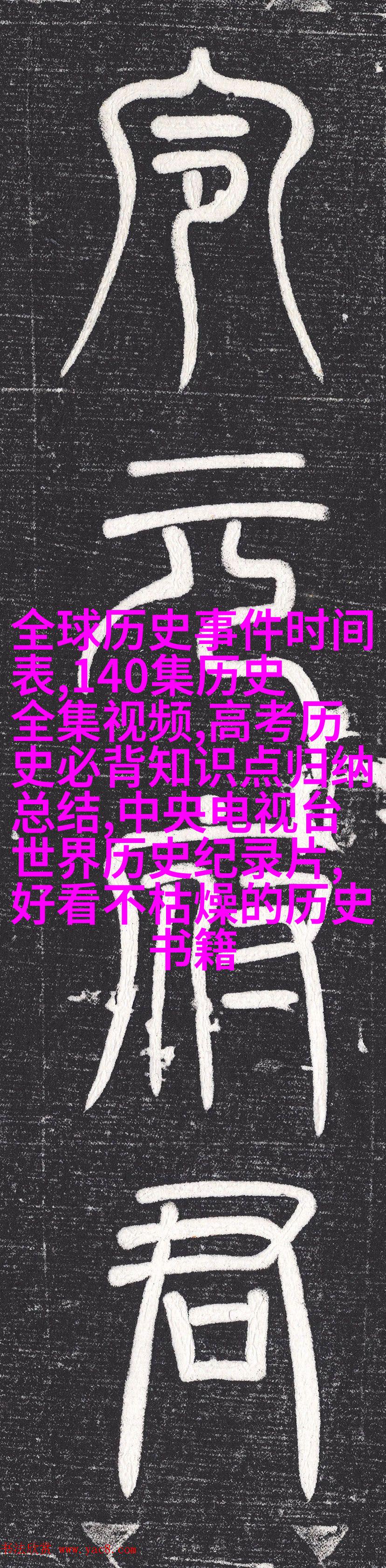

到了秦统一六国之后,为便于行政管理,大量使用简便易写的手写体——隶书。这是一种非常简洁实用的楷体,是现代中文字符系统直接源流延续的一部分。在这段时间里,不仅官方文件大量采用隶书,还逐渐被民间所接受,最终成为日常生活中的主要笔划之一。

最后,在魏晋南北朝期间,由于佛教影响力的增大,一些僧侣开始将印刷技术引入中国,这导致了一系列新的文学作品问世,如《道德经》、《白话解经》等,以及一些新兴的文学体裁,如散曲、小品诗等。这些文学作品对后世产生深远影响,使得汉字继续生辉发光,并且融合了更多来自其他地区语言及文化元素。

总结来说,从甲骨文到隶书,再到印刷术带来的变革,每一个历史节点都是古代汉字史上的一个转折点,都留下了宝贵的地理资料,为我们今天研究古籍文献提供了前所未有的视角。而探索这些珍贵资料,不仅能够帮助我们理解过去,更能激励我们保护并发扬优秀传统文化,让它在现代社会焕发出新的光芒。