一、引言

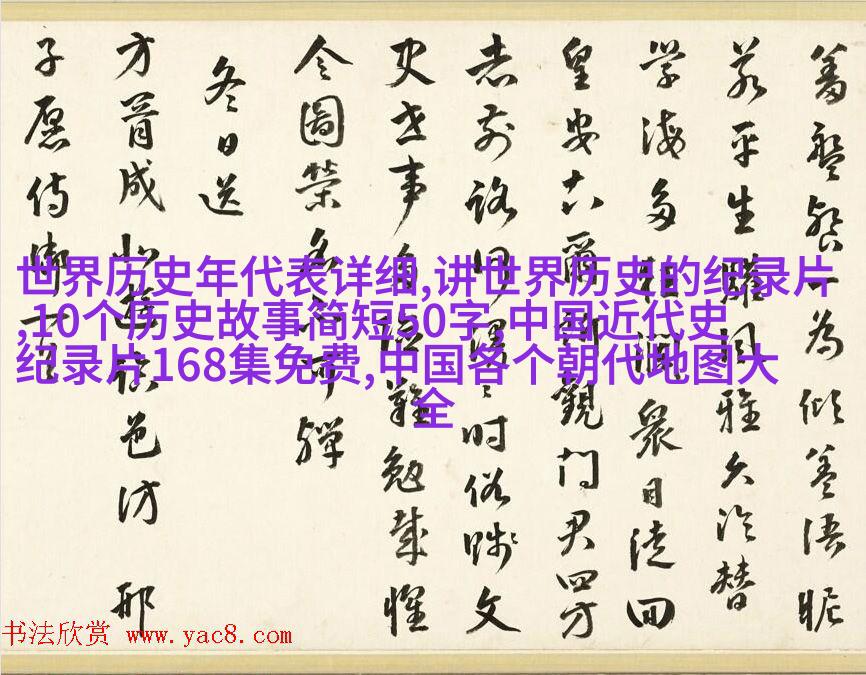

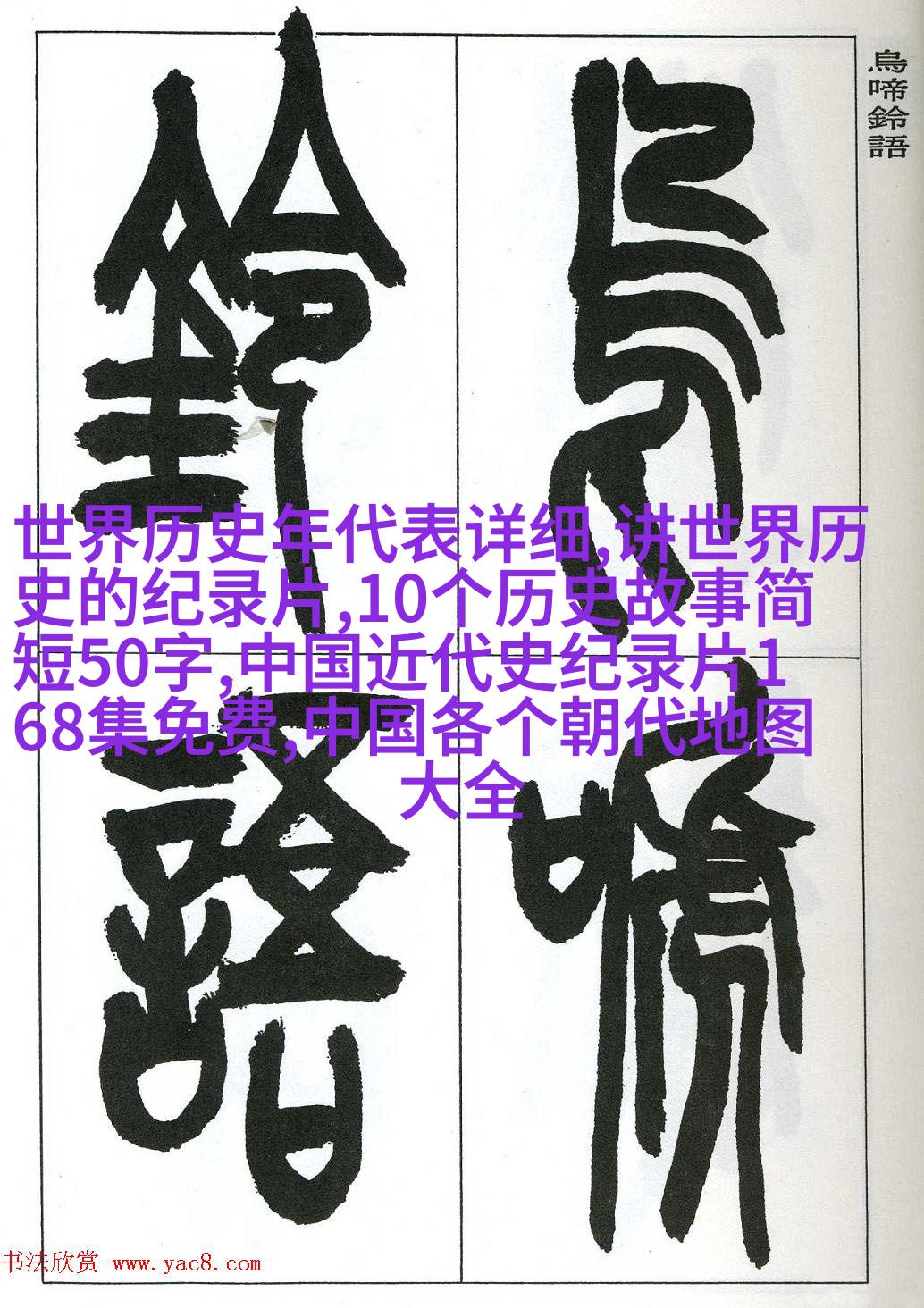

在中华文化的长河中,汉字作为文字的载体,承载着数千年的文化遗产。然而,随着社会的发展和科技进步,对于繁复而古老的汉字系统,也提出了简化之需。简化运动是对传统书写体系的一次重大变革,它不仅关系到文字表达的便捷性,更涉及到语言习惯和文化认同的问题。

二、汉字简化运动前史

在进入20世纪之前,就有学者提出过对繁体字进行改革甚至完全废除其使用。在清末民初时期,这种呼声更为高涨。《甲骨文通释》、《辞海》等重要文献中的某些章节,便提出了“减去多余部分”、“合并相似形状”的建议,但由于当时政治环境复杂,以及民族主义情绪浓厚,这些提议未能得到广泛采纳。

三、现代汉字简化运动及其背景

1949年后,新中国成立后为了提高识读率,加快国家建设速度,开始了大规模的文字改革工作。这一改革不仅包括了语音转换,还涉及到了图形结构上的改变,以此来提高书写效率和阅读难度。在这一过程中,“汉字的历史资料摘抄50词”成为了研究对象之一,它揭示了从古代甲骨文到现代标准话本身都包含着大量信息。

四、关键技术与决策过程

简化方案主要基于三个原则:减少笔画数量,使字符更加易于书写;保持原有的意义或发音,不要损害传统用法;确保新的标记能够区分不同的含义。此外,还有关于是否采用直接替换还是逐渐过渡的问题,以及如何处理不同地区对于同一字符存在差异的问题,都需要经过深入讨论才能决定。

五、实施效果与社会反响

自1956年起,一系列新的规范被公布,并逐步推行至全国各地。这项措施导致了一定程度上提高了教育质量和知识普及水平,同时也促进了国民素质整体提升。但同时,也出现了一定的抵触情绪,如一些人认为这破坏了传统文化,将失去语言艺术性。而另一些人则支持这种变化,因为它使得学习变得更加容易。

六、国际影响与挑战

除了国内层面的影响外,中国以外的大陆地区如台湾、新加坡等地也有自己的文字标准,而这些标准往往并不完全相同。这就带来了一个问题,即如何在全球范围内实现文字交流?此外,在电子时代下,由于输入法技术发展迅速,现在人们可以方便地输入各种繁体或半繁体字符,这也给予那些追求纯粹中文形式的人们提供了一条出路。

七、小结

总而言之,从“汉字的历史资料摘抄50词”我们可以看出,无论是过去还是现在,对于这个问题都是充满争议且复杂多方面考虑的一个话题。虽然每一步都是为了适应时代需求,但每一次变动也是对传统的一种调整。而面向未来,我们将继续探索如何平衡传统与现代,让我们的语言更加符合快速变化世界所需,同时不失其根基所在——那就是丰富而深厚的地球文明精神。