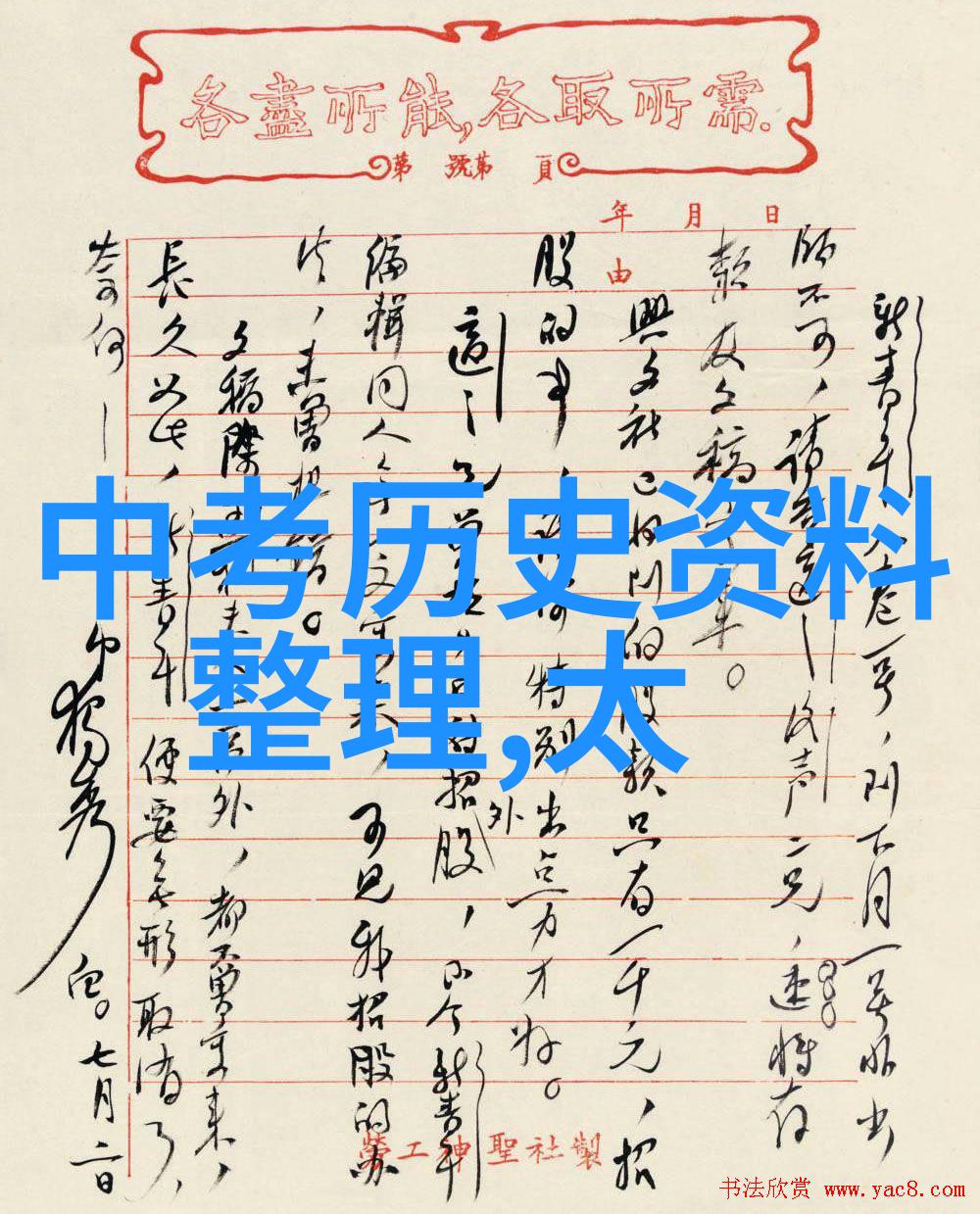

古代知识体系的传承

在中国古代,教育以儒家思想为核心,强调仁、义、礼、智、信等道德修养,以及读经典书籍如《四书五经》。随着时间的推移,这种教育模式在唐宋时期得到了进一步发展,出现了科举制度,使得学习成为通往官僚阶层的一条重要途径。对于初中高中的学生来说,他们会从小学起就开始接触这些经典文学作品和哲学思想,为后续深入学习打下基础。

近现代教育改革的影响

19世纪末20世纪初,中国面临外国列强侵略和社会动荡,这些外部压力促使国内进行了深刻的教育改革。例如,《新民学校章程》的提出,对于提高公民素质和兴办新式学校产生了重要影响。而1919年五四运动后,更是推动了一系列新的教育理念,如重视科学技术知识以及培养独立思考能力。

文革对教学内容的冲击

文化大革命期间,由于政治斗争和意识形态上的偏差,很多传统文化资源被批判甚至销毁,而教学内容也受到了极大的影响。在这一时期,一些原本应该被教授给学生的问题如历史事件或者文学作品都因为与当时政治方针不符而被排除在教材之外。

改革开放后的课程调整

改革开放以来,中国经济快速发展,同时国际交流日益频繁,这导致了对高等教育尤其是科技类专业的人才需求急剧上升。这一变化直接反映到中学阶段,也就是说中学生的课程设置更加注重实用性,并且增加了与科学技术进步相关联的课程内容,如计算机应用程序设计等,以适应未来社会需要的人才结构。

全球化背景下的多元文化融合

随着互联网技术的普及以及跨国合作项目越来越多,不同国家之间文化交流加深,对于中学生来说了解不同文化背景变得尤为重要。在这样的环境下,我们可以看到更多关于世界各地民族语言、艺术形式乃至宗教信仰等方面的课程被纳入到教学计划中去,让学生们能够更好地理解世界各地不同的生活方式和价值观念,从而培养出具有全球视野的人才。