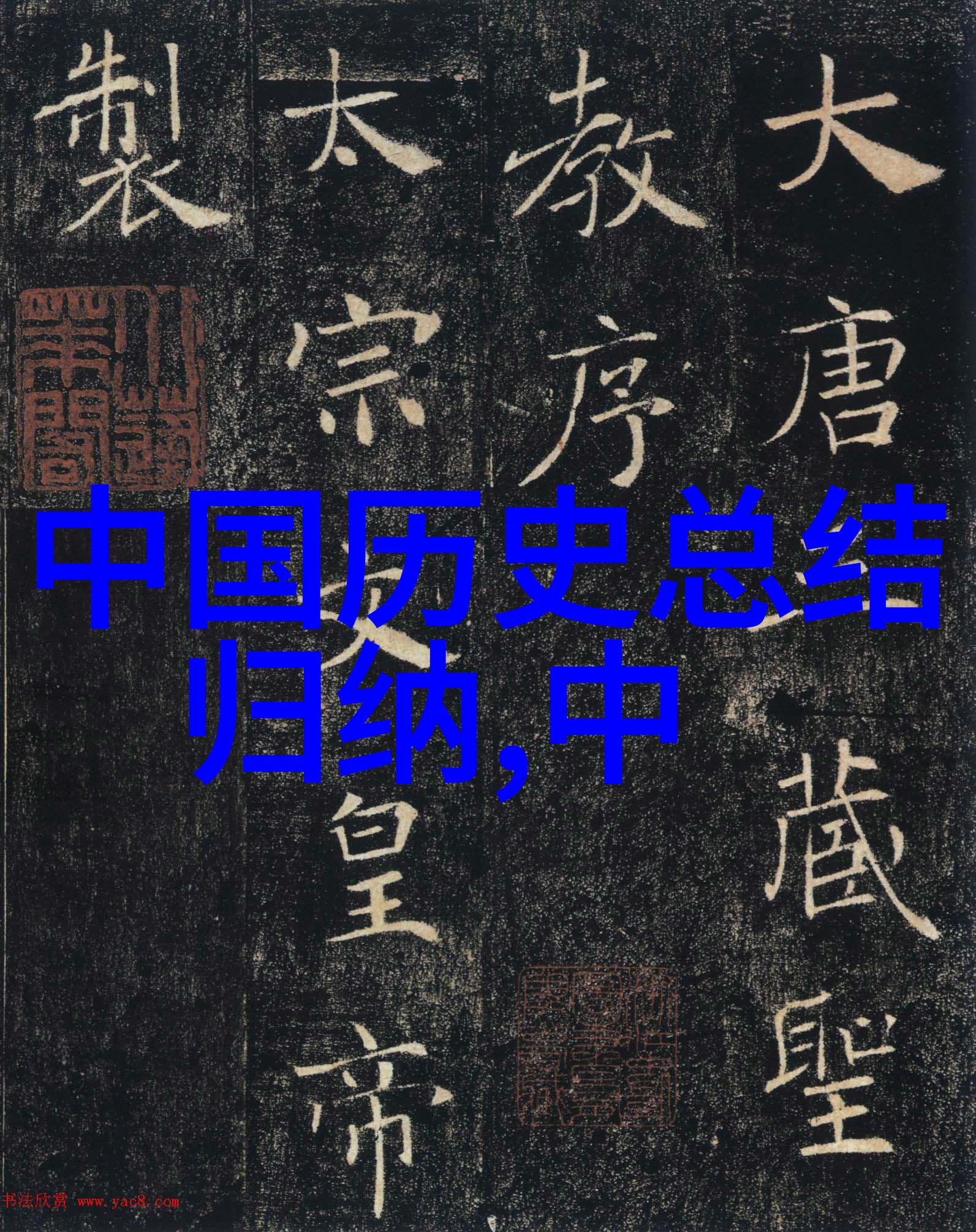

导读:清朝公主身处宫廷历史之中,见证了皇帝处理国政时不在故宫的沉默场景。自明成祖永乐十八年(1420年)建造“太和殿”,至顺治二年(1645年)改名为“太和殿”,这座建筑一直是举行盛大典礼的地点,但实际上并非皇帝处理国政的地方。那么,皇帝在哪个地方处理国政呢?

网络配图

明清两朝24位皇帝都曾在太和殿举行重大典礼,如登基、婚礼、册封后妃以及出征等仪式。此外,每年的万寿节、元旦、冬至三大节,皇帝都会在此接受文武官员的朝贺,并向王公大臣赐宴。在乾隆五十四年(1789年),保和殿开始承担殿试,而传胪仍然在太和殿进行。

明朝的朝会制度始于朱元璋完备于朱棣。有正朝与常朝两种形式。大型 朝会如正旦、冬至及万寿节,在奉天殿或后来的“皇极”、“太和”殿举行,是一系列隆重仪式,不涉及实际政治决策。而朔望朝每月初一望日由百官面谒而无需奏事;日 朝则主要指早晨各级官员到达华盖门内便殿依次呈递奏折,无事者退回衙门办公。

明代早期更变动了一些制度。一是在宣德十年的正月,当时英宗即位幼龄,便停罢午朝简化早朝奏事程序,以示象征性地维持国家正常运作。二是在隆庆六年的五月,神宗即位后,由张居正等人调整早朝制度,将其定为每逢三六九日上京一次,即从每月只有一次增至每月九次。

清代则不同,它没有形成聚集官员议事的制度,而是由内阁向皇帝汇报政务,大权实际掌握于内阁手中。当未成年的顺治康熙 emperor放学之后或午饭前召见他们,这样的安排也体现了相对轻松的人生态度。如果有重要事情,则随时召见,但地点并不固定,一般选择就近可用之地。

康熙 emperor 成长后,也沿袭了古制中的御门听政,从乾清门到太和门听取报告。这似乎有点像早晨正式开启工作。但到了咸丰 era,“御门听政”已完全废除。

除了举办重要庆典外,康熙 emperor 喜欢在畅春园内听政。他喜欢这座园子如此之深,以致专写《御制畅春园记》。这里水质甘美,是养颐胜地,所以他经常前往畅春园进行官方活动。此后的雍正 emperor 也多数时间住在畅春园里直到去世。

据统计,康熙 emperor 自1687年2月20日起首次驻跸畅春园,直到1722 年11 月13 日病逝于寝宫,那么总共居住2700余天,其中最短29天,最长202天。这显示了畅春园对于康熙时代政府运作所占的地位。

为了便于听政,他把附近所有小花园都赏给他的儿子们居住,最著名的是给第四子胤祯修建了“镂云开月”。胤祯就是以后的小心翼翼雍正在位期间,他将圆明园升级为个人御苑,并进行扩建,使得圆明成为帝国中心之一,可以称为“外城”的独立区域,与内部庭院共同构成了完整的大理寺行政区划系统。在雍正在这个时候,它成为一个中心点。这就是雍正在说过的话:“建设轩墀分列诸署俾侍直诸臣视事。”