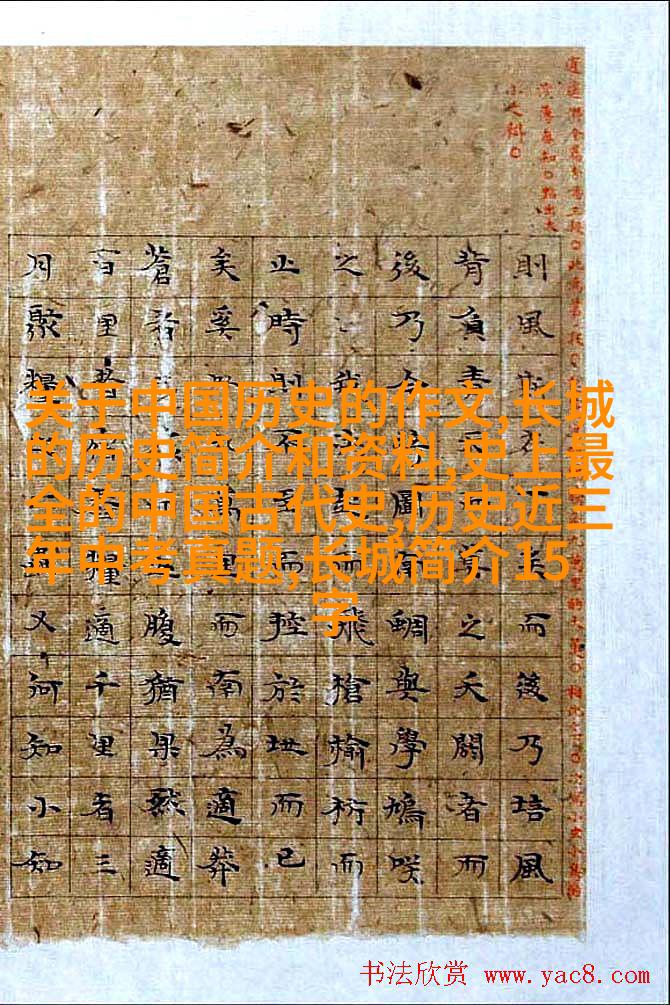

甲骨文的诞生与发展

甲骨文是中国最早的书写系统之一,起源于西周初期。它以兽骨和龟壳为书写媒介,主要用于占卜记录。这些记录中记载了当时社会的政治、经济、文化等方面的情况。随着时间的推移,甲骨文逐渐演变成金文,这在商朝晚期和周朝初期得到广泛使用。

金文与小篆的衍生

金文作为一种更为流行和普及的一种书法艺术,它比甲骨文更加精美细致。在金文字体中,可以看到许多后来成为汉字标准形态基础的元素。此外,小篆也是从金文演变而来的,是古代最重要的一种隶书风格,其特点是笔画多样、结构复杂,被誉为“古今楷模”。

隶书与草書之争

隶书是一种平易近人、便于快速书写的手本体,它在秦始皇统一六国后,由李斯制定并推广,使得文字变得更加规范化。这一变化标志着中国文字从青铜器上的刻辞转向纸张上的日常用途。而草書则是一种自由奔放的手绘体,以其独特的情感表达受到人们喜爱,但由于难度较大,在官方文件中并不常见。

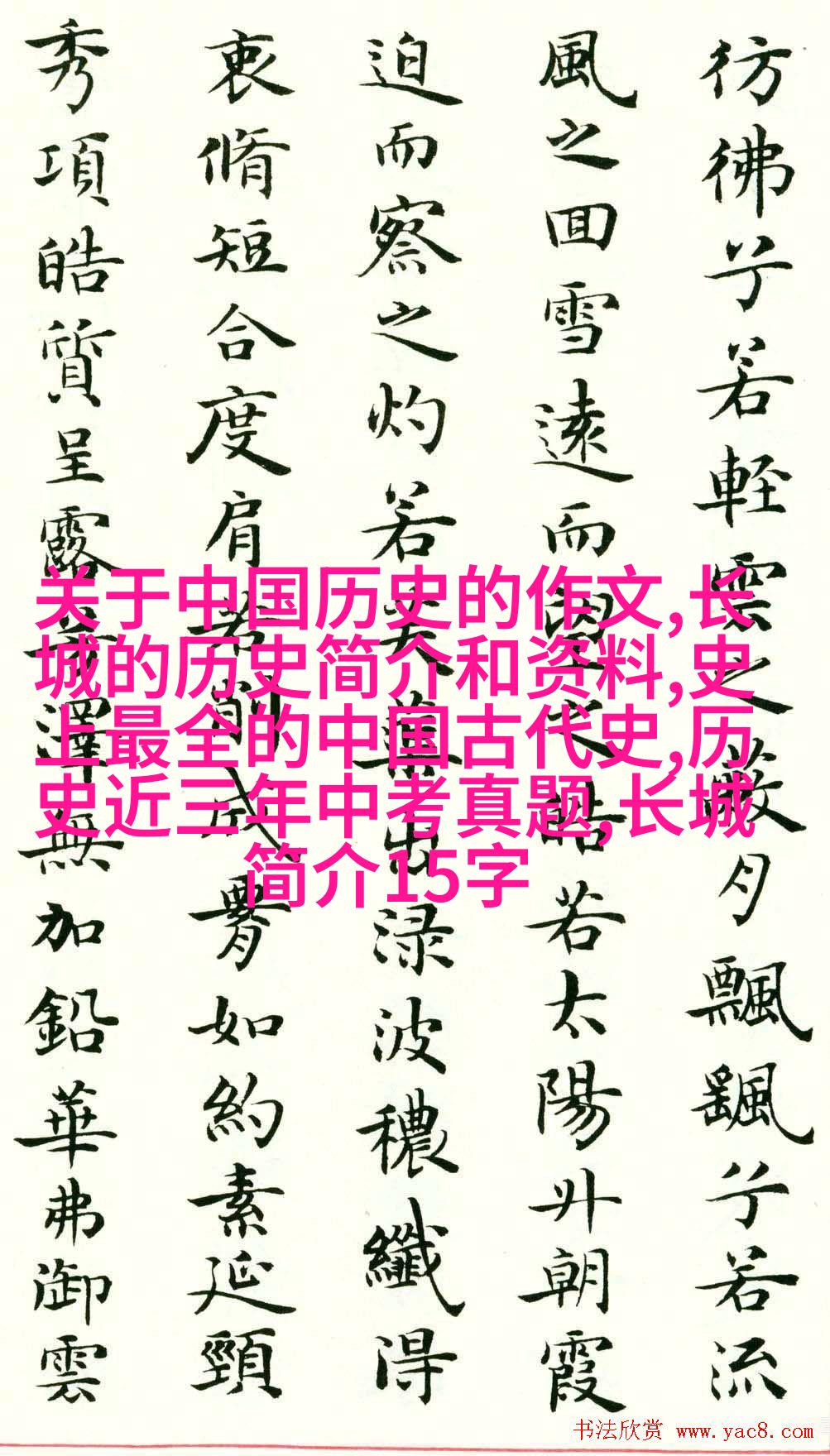

楷書與行書之分

楷書又称“楷体”,即今天我们所说的宋体,是一种标准化的小型方正字形,用以印刷各种正式文件,如法律文献、政府公报等。它由小篆演变而来,但为了适应印刷技术,将原来繁复的小篆简化为方整明晰。而行書则相对自由一些,更接近手寫體,有些动作类似于现在流行的毛筆寫作技巧。

现代简化汉字运动及其影响

在20世纪初,为了提高识读率和降低学习成本,中国实施了一系列汉字简化改革。这包括减少笔画数目,加强笔划结构等措施,对现有的字符进行了大量改造。此举不仅促进了教育水平提升,也使得中文阅读能力普及至普通百姓,从而推动了文化传播和国家建设工作。但同时也引发了一些关于文化遗产保护的问题讨论。