探索1840至1949年思维导图的历史演变与文化深度

一、思维导图的起源与早期发展

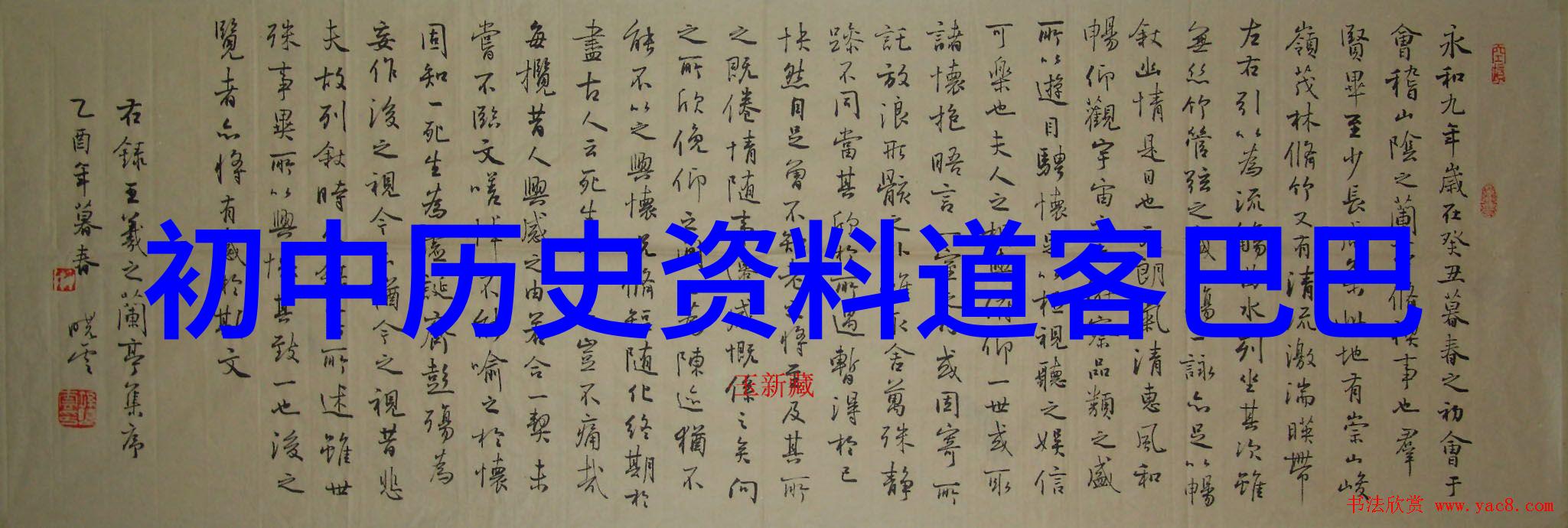

在19世纪中叶,随着科学技术的飞速发展,人们开始寻找一种更为有效的方式来组织和表达复杂信息。思维导图作为一种视觉化工具,在这个时期逐渐开始形成。在中国,这种方法最早体现于古代汉字笔画结构之中,每个汉字都蕴含了其特定的意义和联系。

二、现代教育背景下的应用

到了20世纪初期,随着现代教育理念的兴起,思维导图得以进一步完善并广泛应用于教育领域。它通过将复杂概念拆分成简单易懂的小块,并通过线条连接起来,以直观且形象的手法帮助学生理解和记忆知识点。这不仅提高了学习效率,也促进了学生们对知识体系有更加全面的认识。

三、社会动荡与思想变化

在中国大陆,从1911年的辛亥革命到1949年的新中国成立,一系列政治变迁给予人们思考模式带来了巨大的影响。各种思想运动,如五四运动、新文化运动等,都对人们的心智结构产生了深远影响,使得人们在思维导图上更加注重逻辑性和系统性,同时也更加强调独立思考和批判性分析能力。

四、文化交流与融合

19世纪末到20世纪初,是世界各国之间文化交流的大好时机。西方国家如美国、日本等国的人文主义思想以及他们独有的学术方法被引入中国,而这些又进一步丰富了当时国内外人士使用思维导图时所采用的策略。此外,由于战乱频发,大量书籍流入内地,这些书籍中的知识整合手段也极大程度上启发了一些人的创意,为后来的思维导图发展奠定基础。

五、科技进步推动创新

随着科技水平的不断提升,比如印刷技术、大众传播媒介以及计算机软件等工具出现,它们为构建高效能力的脑力活动提供了便利条件。在这期间,对如何更好地利用空间布局来展示信息进行研究,以及如何使抽象概念变得具体可见是非常重要的一环,这些都是后续设计出现在屏幕上的数字化版本需求的一个直接反映。

六、未来展望与挑战

从过去到现在,再看向未来的眼光,我们可以看到一个既充满希望又面临挑战的时代。在未来,我们需要继续探索新的表达形式,将数字化技术与传统智慧相结合,不断更新我们的视觉辅助工具,以适应不断变化的人类认知需求,并为新一代用户提供更好的学习体验。而对于“1840一1949年”这一时间段内形成的人类智慧产物——即那些由不同民族群体共同创造而成的心智产品,无疑是我们今后研究之对象之一。