圆明园历史考察:从嘉庆大火到现代复兴的沉浮史

一、圆明园的创建与初期发展

在中国清朝乾隆年间,皇帝为了向外国使节和游客展示中国文化的辉煌,决定在北京郊区建立一个名为“圆明园”的仿古式建筑群。圆明园最初是由雍正帝开始规划,但直到乾隆四十四年(1779年),才正式动工建设。经过数十年的奋力建设,圃满花木之地,最终成为世界上最大的宫殿公园之一。

二、嘉庆大火与灾难性的损失

然而,这个美丽的艺术宝库并没有能逃脱历史的厄运。在1839年的第二次鸦片战争期间,由于英法联军对华政策不当,导致了对圆明园进行严重破坏。一系列悲剧发生,使得这座珍贵文物宝库遭受前所未有的摧毁。这场灾难性的大火,不仅烧毁了大量珍贵文物,还给整个国家带来了深远影响。

三、抗击侵略与保护文化遗产

面对英法联军的破坏,一些守卫者和士兵为了保护这一文化瑰宝,他们不顾生命危险,用身体挡住了敌人的攻势,并试图将部分珍贵文物移走保存。但最终,由于人手有限,以及时间紧迫,这些努力都付出了代价。尽管如此,这段历史也展现了一批忠诚的人们对于中华民族文化传承无比的情感和坚定意志。

四、现代复兴与全球关注

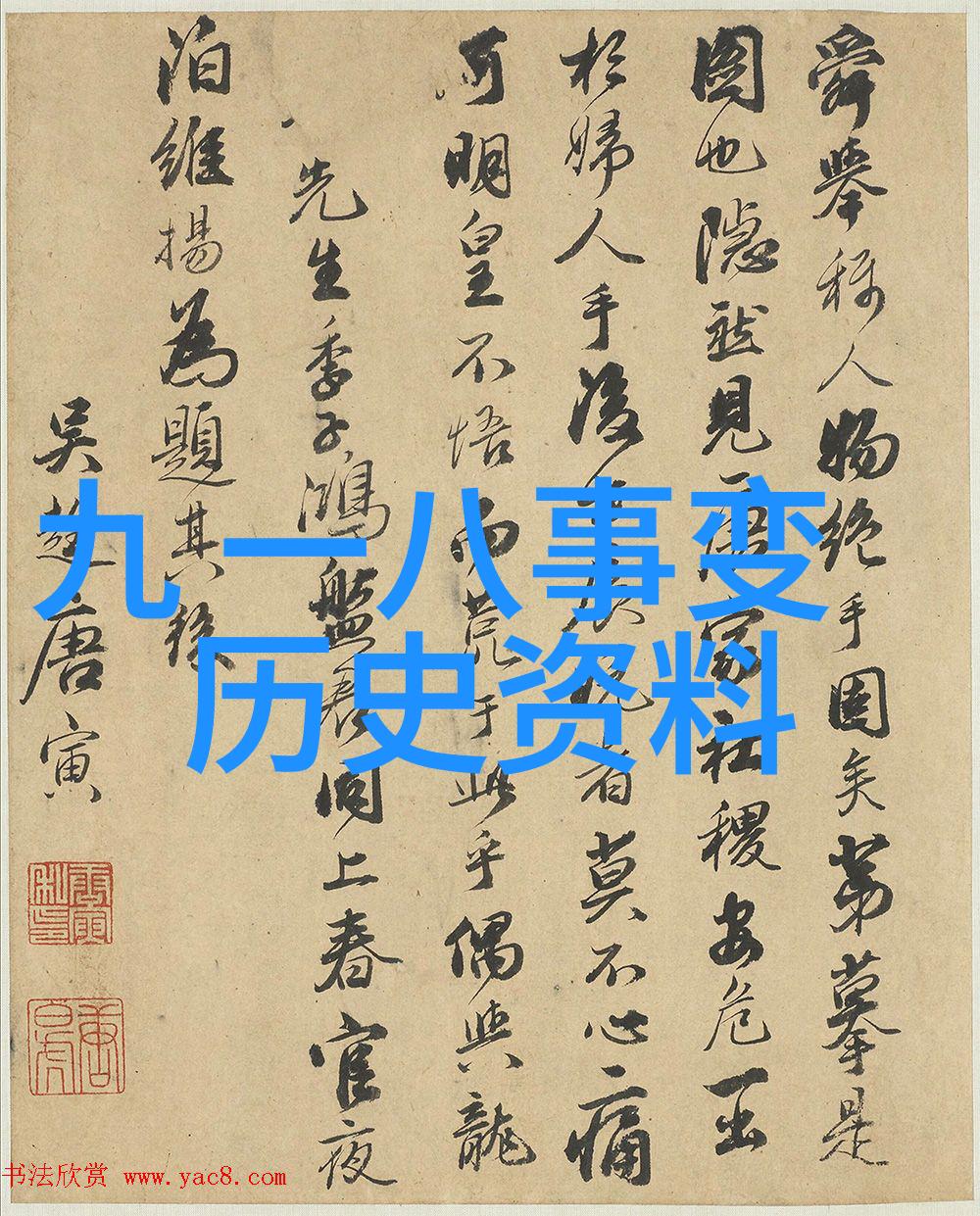

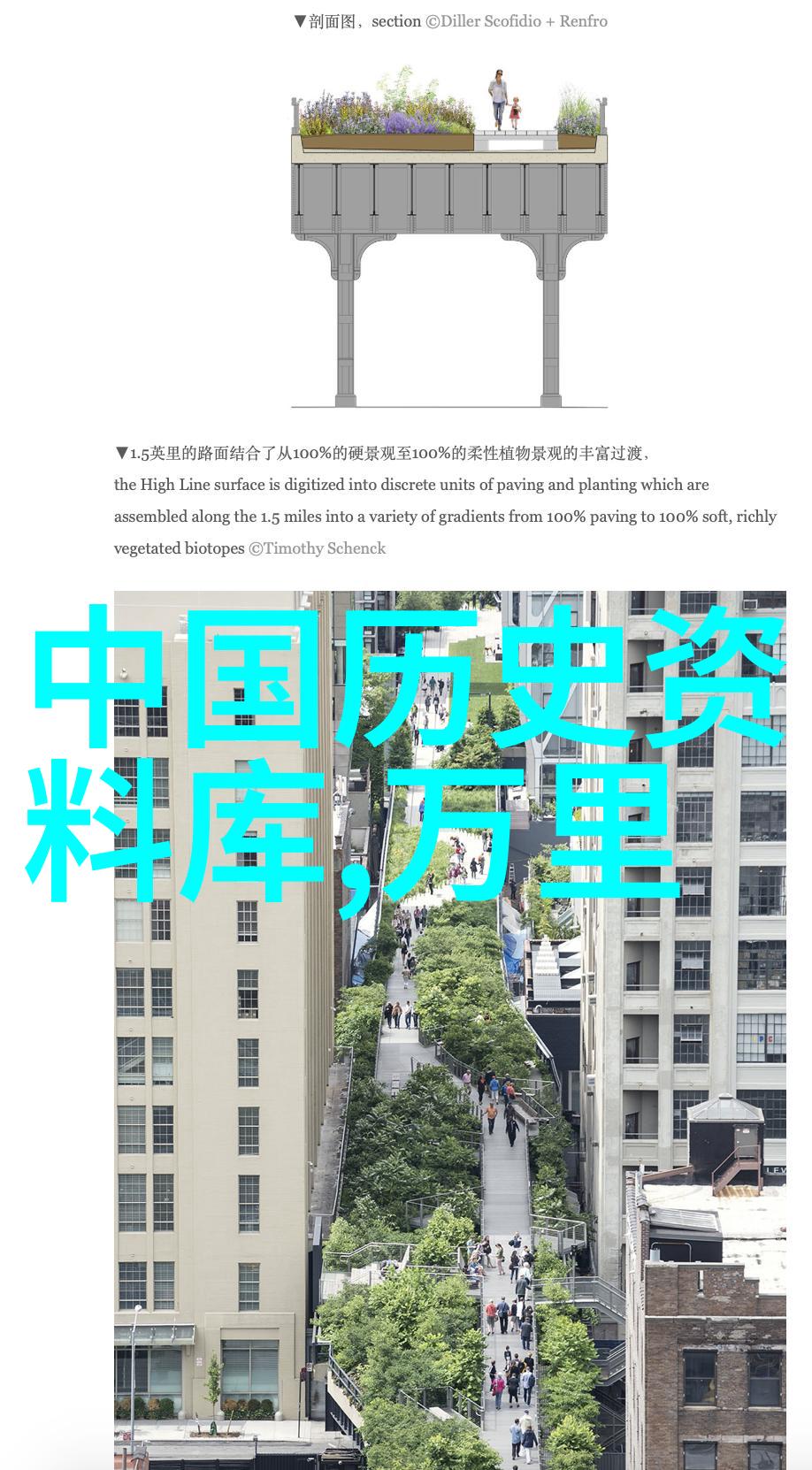

近几十年来,无论是在国内还是国际层面,对于如何有效恢复和利用原有建筑以及增添新的内容进行讨论已经成为重要议题。在2008年北京奥运会期间,大量资金被投入到了圆明园修缮中,以确保其作为国际舞台上的代表地位得到维护。而且,在全球化背景下,更多关于中国传统文化的手稿文献被翻译成多种语言,为世界各地人民提供了解中国古代宫廷生活方式的一扇窗户。

五、未来展望与挑战

随着科技进步和社会发展,对于如何更好地结合现代技术元素,同时保持传统气息,是一个值得探讨的问题。此外,也需要考虑到环境保护问题,因为此类古迹往往处于敏感生态区域,因此任何改造或扩建都必须符合可持续发展原则。此外,与其他国家共享相关知识资源也是长远目标之一,以共同推动人类文脉交流。

六、大众参与与教育作用

除了官方机构之外,大众也发挥着不可替代的地位。在新媒体时代,比如社交媒体等平台上,有很多爱好者通过拍摄视频或者撰写文章分享他们对圆明园理解,从而激发人们对于这些建筑及其背后的故事产生兴趣。此外,在学校教育中,将这些历史资料纳入课程教学,可以帮助学生更全面地认识中华优秀传统文化,并培养出更多具有责任感的人才去参与及推动这一领域的事业。

七、小结:沉浮史中的启示

总结来说,从创立至今,圃满花木之地经历过许多风雨,但每一次沉浮都让它更加坚韧,而我们在学习这段历史时,更应思考怎样去保护我们的未来,让这个充满智慧的地方能够继续绽放,它不仅是我们回忆过去的一处地方,更是一块连接现在与未来的桥梁。