【序言】

明朝十六位帝王中,有一位被后人誉为“文治之主”的皇帝——朱祁镇,他在位期间,特别是宣德年间(1425-1435),呈现出一幅文化大盛的图景。宣德年间不仅是中国封建社会经济文化发展的一个高峰期,也为后世留下了深远的影响。

【明太祖与开国之功】

在探讨明宣德年的文化繁荣之前,我们必须首先回顾一下开国之主朱元璋,即明太祖。他统一了天下的艰辛和创造性,为之后的皇帝奠定了坚实的基础。在他的治理下,国家政治稳定,经济逐渐恢复和发展,这为后来的文人学士提供了一个相对宽松和有利于艺术创作的心境环境。

【从英宗到宪宗:政治与文学并重】

朱祁镇即位成为明英宗时,其父朱祁钧即曾经为了争夺皇权而发动政变,但最终未能成功。这段时间里,尽管政治斗争不断,但文学仍旧得到了很好的发展。随着时间推移,当他升任宪宗时,更是在政治上保持了一定的稳定,同时也更加倾心于文学艺术,不断提拔文人,以此来巩固自己的统治基础。

【宣德年间:文化的大盛】

然而真正意义上的文化大盛发生在当时新登基的宪宗继承人的时候,即裕王朱祁镇,即清平四年的永乐帝朱棣继承父宝座后的第十七个月起至第五十一个月止的一段时间。这一年号称“万历中兴”,其特点是不仅是一场军事战略上的胜利,而且是一场巨大的经济、社会、思想和艺术的大革命。此时期所谓“三才”(天地物)皆得到极大的关注与发展,使得整个社会进入了一种前所未有的繁荣局面。

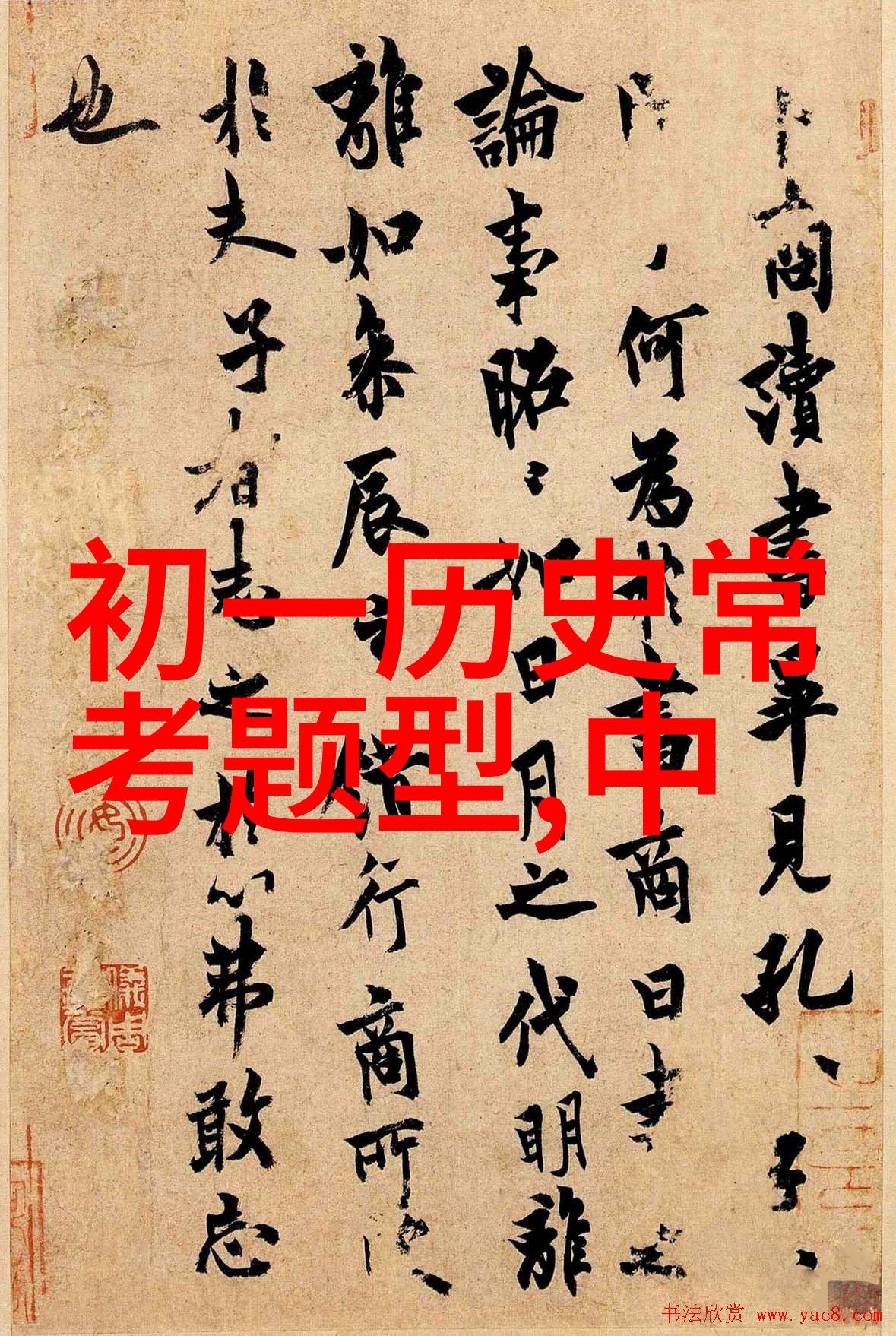

【美术品鉴赏】

这个时代不仅仅是书法绘画辉煌,它更是雕塑陶瓷等各类工艺品达到新的高度。如《金陵印谱》、《山水画集》等作品,都体现出了这一时代的人文精神与审美追求。同时,这些作品中的笔触流畅自然,对后世影响深远,如今依然能够感受到那份古代智慧与情感。

【书籍出版与学术研究】

此外,在这期间,还出现了许多重要文献,如《永乐大典》、《华阳子》等,这些都代表着当时科学技术水平及知识积累程度。而且,《科举考试》的制度化使得人才选拔更加公正透明,从而促进了教育事业全面提升,以及广泛传播知识的事实。

【建筑工程)

除了这些领域以外,建筑工程也取得重大进展。在北京修建紫禁城,并将都城迁往北京,将京师建设成为宏伟壮丽的地方,是这一历史阶段最显著标志之一。而且,由于长期战争导致财政紧张,因此采取了一系列节约措施以减轻人民负担,同时通过改善城市规划来提高生活质量,是该朝廷应对挑战的一种智慧表现方式。

【结语】

总结来说,作为明朝十六位帝王中的一员,弘治十五年的成化三年去世的是最后一个真正意义上参与过决策过程的人物——成化君。但由于他的早逝,让我们无法看到他是否能够继续维持这种繁荣状态。如果没有那些前面的努力,那么成化君可能会面临比实际要困难得多的问题,而这也是为什么我们今天可以如此敬仰他们以及他们时代每一个人所做出的贡献。