儿童历史故事中的灵魂探索:比喻式解读

在古老的传说和神话中,灵魂被描绘成一颗璀璨的星辰,它在岁月长河中闪耀着智慧与梦想。就像《山海经》中的精卫填海,用自己的身体堵塞了天空,让大地得以生存;或是屈原的哀郢,羌灵魂渴望归来,却又无法忘却前行。

在希腊语中,“psykhē”(灵魂)被用来形容生命之源,如同呼吸带来的生命力。而泰勒爵士认为,灵魂是宗教最核心的内容,没有它,就没有超自然,也就没有宗教信仰。不同文化中的灵魂观相辅相成,以生老病死为基点。

从老子的“死而不亡者寿”,到泰勒对原始人如何产生灵魂概念的分析,都揭示了人类对于死亡和永恒存在的一种渴望。在各种文化背景下,人们试图通过仪式、祈祷甚至操控来与他们所相信的无形精髓保持联系,或是希望能够抓回那些似乎随睡眠而离去的心靈。

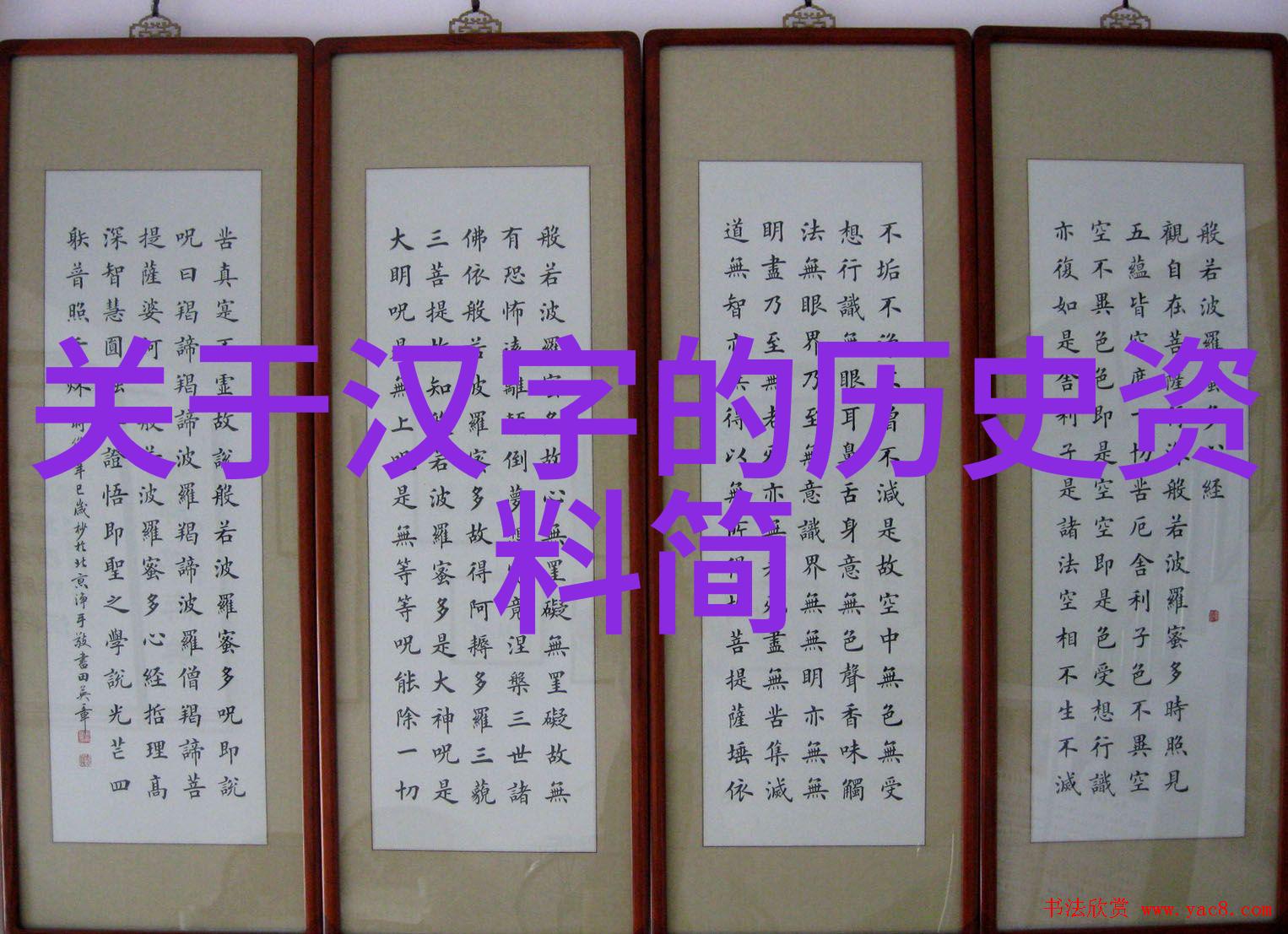

然而,不同宗教对死者的灵魂意义有不同的理解,有些认为它会消散,而有些则坚持其不朽性。佛教提出了轮回转世的概念,即一个人的意识将继续转化,并重新进入新的人类体内。这一思想深刻地影响了许多文明,对人类对于死亡后的生活方式产生了深远影响。

因此,无论是在儿童历史故事里还是在现实世界中,我们都可以找到关于“什么是灵魂”的丰富讨论,这些讨论往往充满了比喻和象征,为我们提供了一种思考宇宙奥秘的手段。在这片古老而神秘的大地上,每个人的心中都有一颗独特且不可思议的心靈之星,它照亮着我们的道路,同时也引领我们向着未知领域踏出一步。