引言

在现代社会中,“太残忍了”这一表达已经成为人们形容某种行为或事件极其冷酷无情、令人发指的情况的一种方式。然而,在教育领域,这样的表达是否适宜引入进教材和课程中,却成为了一个深刻的问题。

教育的目标与角色

学校作为社会培养下一代的重要机构,其核心任务是传授知识、培养技能和塑造道德观念。在这个过程中,教师扮演着指导者、启蒙者以及榜样的角色。他们不仅要教授学生知识,还要帮助学生形成正确的人生态度和价值观。因此,当涉及到讨论敏感话题时,比如“太残忍了”这样的词汇,其使用需谨慎,并且需要根据具体情况来决定是否适合在课堂上提出。

课堂上的场景与选择

在实际教学实践中,每个教师都有自己独特的教学风格和方法。而对于那些涉及人性角色的复杂问题,如战争、犯罪等,“太残忍了”的用法往往能够触动学生的心弦,让他们对这些现象有更深层次的理解。但同时,也存在可能会让一些学生感到不安或者恐慌的情绪反应,因此教师必须准确判断每个学生的心理状态,以避免造成负面影响。

学生的心理发展阶段

学生们由于年龄不同,他们所处的心理发展阶段也各不相同。年幼的孩子可能还难以理解并处理复杂的情感,而成长中的青少年则可能更加敏感,对于血腥暴力或悲剧故事会产生强烈的情绪反应。在考虑使用“太残忍了”这样的词汇时,教师应考虑到不同的年龄段对此类内容的承受能力,以及如何有效地引导他们进行情感共鸣与思考。

伦理教育视角下的分析

从伦理教育角度出发,我们可以认为“太残忍了”是一种反映人类道德底线被严重侵犯的情况。这正是我们应当关注并讨论的问题之一。通过探讨这类话题,可以帮助学生建立起自己的道德判断标准,同时也能增强其批判性思维能力。但这种探讨必须是在一个安全且支持性的环境中进行,以防止给予任何形式的手足口病式蔓延的情绪困境。

家庭与社会背景因素

家庭文化背景以及个人经历都会影响个体对待某些话题特别是"too cruel"(过分冷酷)的态度。当家庭成员之间就此类话题存在差异时,学校老师需要注意调解,使得每个人都能接受并尊重不同的看法。此外,从宏观层面上讲,整个社会对于这个主题态度也是很关键的一环,它直接关系到我们的公民意识培养工作。

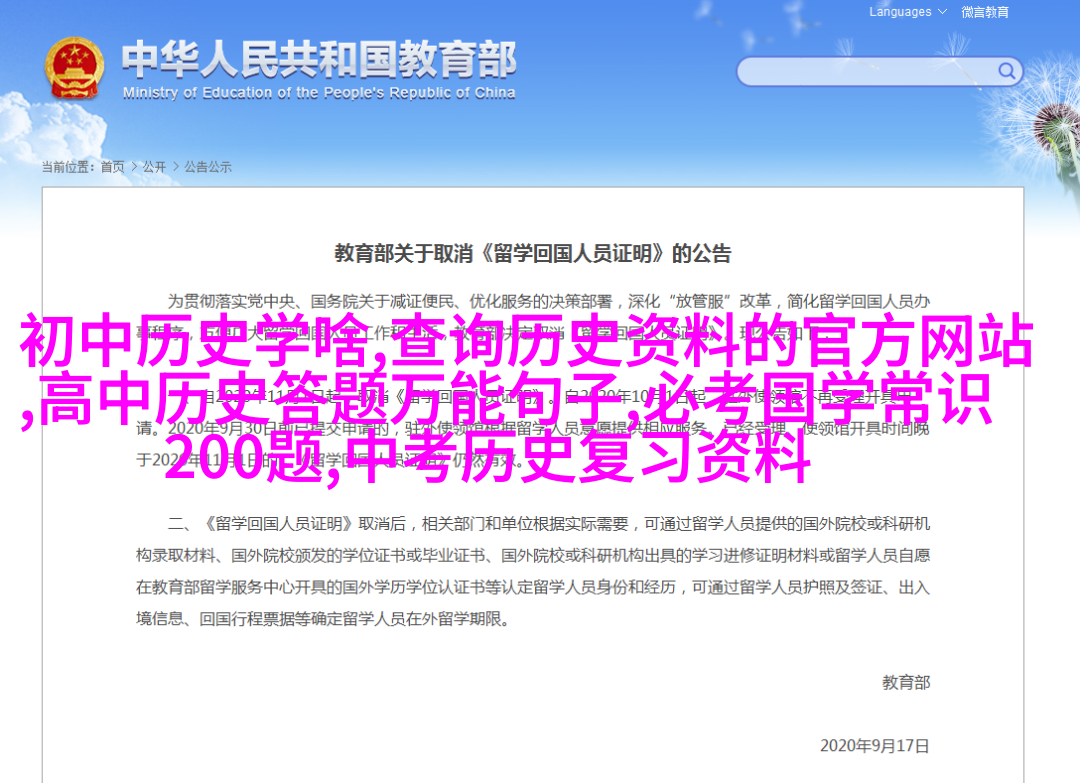

法律法规框架下的考量

在中国大陆,由于法律保护儿童身心健康,不允许发布或者宣扬具有伤害儿童身心健康内容,所以有关"too cruel"的话语若非必要,不应轻易出现于公共场合尤其是在学校里。如果确实需要,就必须符合相关法律规定,并经过相应管理部门审批。此外,有些国家或地区关于媒体责任和言论自由之间平衡也有明确规定,因此跨国交流时需特别留意当地立法情况。

对策建议与未来展望

教师培训:提供专业培训,让教师了解如何有效地引入这些敏感话题,并学会如何为不同类型的人群设计合适的教学材料。

家长参与:鼓励家长参与孩子学习过程,与老师沟通分享,从而形成家校合作,为孩子提供稳定的学习环境。

文化整合:将多元文化视角融入课程设计,使得学生成为开放包容的大众,他们能够理解不同文化背景下人们对于'cruel'(过分冷酷)的看法。

结论:

总之,在决定是否在学校内提及'cruel'(过分冷酷)这样的概念时,我们应该全面考量所有相关因素,无论是从理论还是实践层面,都要求我们保持灵活性和谨慎性。在这一过程中学生成为更加全面的思考者,同时也促使我们的社会变得更加文明厚重,这才是真正意义上的教育目的所在。