唐朝诗人杜甫的忧国之情

他是怎样的一个诗人?

在中国历史故事中,唐朝是一个文化繁荣、艺术昌盛的时代。正是在这个时期,出现了一位才华横溢、深刻洞察社会现实的伟大诗人——杜甫。他的名字和作品至今仍被后世所铭记,他的忧国之情也成为了中国文学史上的一笔宝贵财富。

他的生活背景如何影响了他的创作?

杜甫出生于公元712年,是唐代著名诗人的代表之一。他一生经历了无数艰难困苦,从贫穷到流离失所,再到官职升迁,他亲身经历了社会各个阶层的人生状态,这些经历不仅丰富了他的生活经验,也为他构筑了一套独特而深刻的人生观和价值观。这些个人体验与对国家动荡不安景象的感受,都融入到了他作品中的忧国之情中。

他用什么方式表达自己的忧愁?

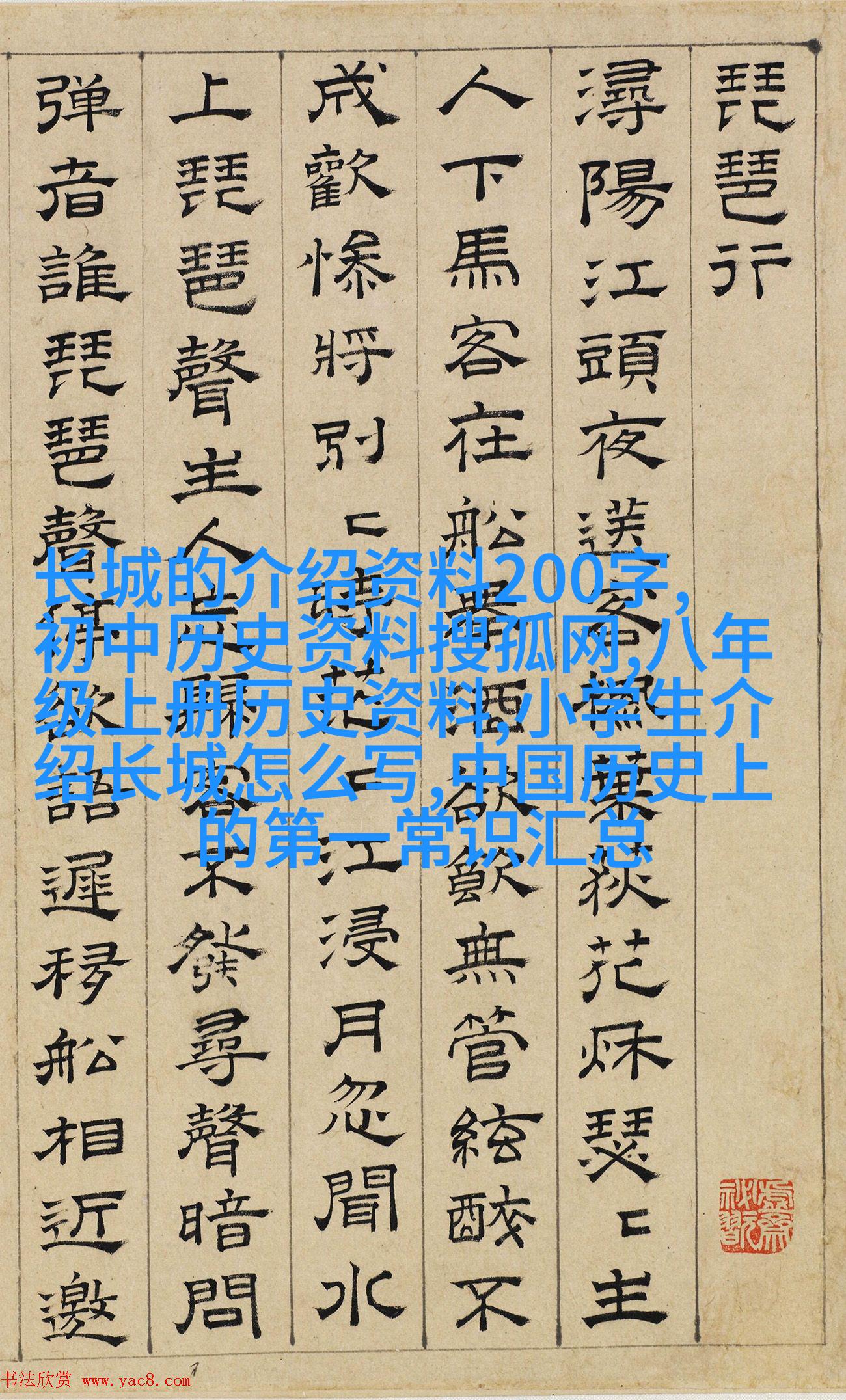

在多篇著名诗作中,杜甫以其细腻的情感和深邃的智慧,将自己对国家局势以及人民疾苦的心声抒发出来。他常常借助自然景物来比喻政治现状,如《登高》中的“江山代有改变”,《春望》中的“何当共剪西湖柳”等,以此来反映当时社会动荡与政治腐败。这类作品不仅展现了作者对历史变迁敏锐洞察力,还展示了一种超越个人命运,对民族命运关怀备至的情怀。

他的忧愁又是怎样传递给后世的?

虽然杜甫一生的遭遇充满坎坷,但他留下的文字却如同时间河流中的珍珠,无论时代如何变迁,都能引起人们共鸣。通过文学界、教育界乃至普通民众的大力推崇,使得他的作品成为学习材料,为后来的文人学子提供了精神上的慰藉。而且,由于其犀利直言的手法,他也激励着后世许多批判者、改革家,他们从中汲取力量,不断追求社会进步。

为什么说他是一位具有先见之明的人士?

在古代中国历史故事中,很多人物都有他们独特的地位,但只有少数几位能够像杜甫那样,用自己的创作预示着未来的风雨。在《茅屋为秋风所破歌》这首 poem 中,尽管写的是具体事件,却隐含着对未来可能发生灾害或战争的一个预警,这种先知先觉让我们今天回头再看,更觉得这份忧愁背后的远见卓识令人敬佩。此外,《赋得古原草送别》这样的乐观向上心境,在那之后不久便被战乱打碎,而这一切都显示出杜甫对于国家前途及人民安危极度关注和担心。

总结:

综上所述,作为中国历史故事中的重要组成部分,唐朝诗人杜甫以其坚定的理想信念和深厚的情感投入到无数篇幅精彩绝伦的小说里。通过描绘日常生活与周围世界,以及表达对国家及人民命运的担忧与希望,我们可以更好地理解那个年代复杂多变的情况,同时也能从其中吸取一些关于责任担当和牺牲奉献精神方面的人生启示。在那些丰富而充满挑战的一幕幕面前,我们仿佛能够听到过去的声音,与现代相呼应,让我们更加珍惜现在,并为将来做好准备。这也是为什么我们称赞Du Fu(du fu)为最伟大的汉语文学家之一,因为他用生命去证明一个简单而真挚的事实:即使是在最黑暗的时候,最美好的声音依然会响起,让人类的心灵得到温暖。