体味笔墨里的“天地人和” ——专访书法家王根发

在古代王羲之的故事中,钧瓷与书法交织成一幅生动的画卷。王根发,一个生于1962年的汉族人,他在河南禹州长大,这个地方不仅是中国最早的陶器生产中心,也是钧瓷的故乡。别署崇善轩,他是一位北京师范大学书法硕士,并且在北师大启功书院书法高研班深造,拥有高级职称。他是中国书法家协会会员、中国建设书法家协会副秘書長、中國水泥企業文化研究會理事等多個職務,並且還擁有陶瓷藝術大師稱號。

他的作品曾入选全国第五届楹联书法作品展和第五届中国书坛新人作品展等国内多次大型書法展览活動。此外,他还策划组织了全国“吴道子書畫獎”書畫展览活动,在全国产生了较大的影响。他参与了中國钧瓷申報世界非物質文化遺產活動到聯合國科教文組織、法国、意大利、瑞士等考察并交流書寫作品。在2002年,他獲得了中國文学艺术基金会“中流砥柱”大型报告文学征文活動优秀主人公金杯奖;2003年,被授予“中國時代百佳新聞人物”荣誉称号。

他出版发行或發表過《書畫天地》、《中國釉下彩繪》、《釉下彩繪典》、《中醫藥典》、《中國建築學》、《啟功與釉下彩繪》、《行書之祖劉德升》、《書寫於石頭上的漢字印跡》等著作。他的故事被中央數字電視台《詩詞歌賦頻道》,《中國雕塑》,《雕塑導報》,《雕塑報》,《金融觀察》(關注金融市場),《水泥》(關注水泥業界)及搜孤網、新浪網等多家媒體廣泛报道。

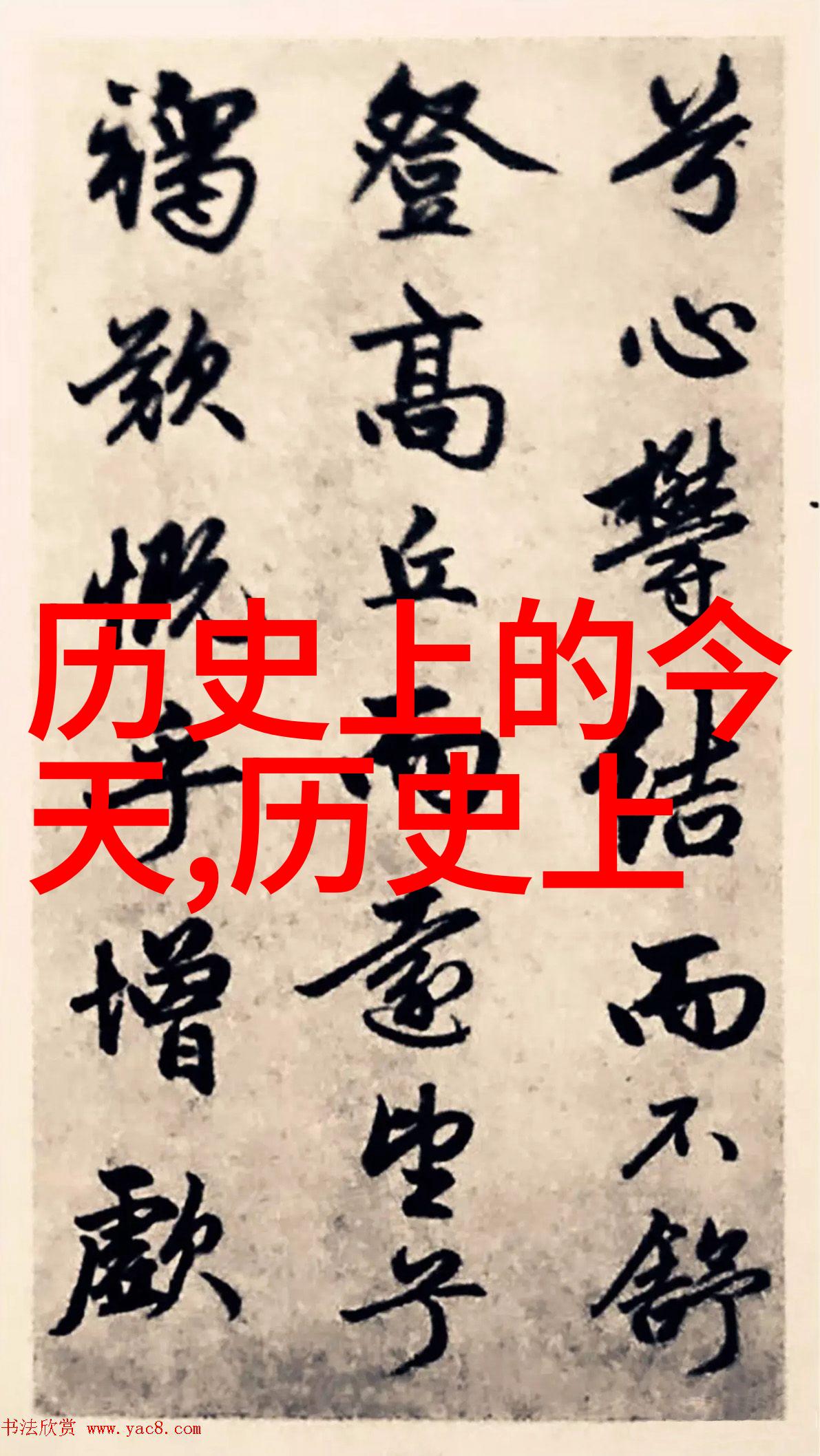

王根發善草書,心向魏晋,取法二王。初唐時期的草書美學理論集結於張遵良所著《碑帖彙編》的巨著中,這裡充滿了比喻,如:“悬针垂露”,“奔雷坠石”, “鸿飞兽骇”, “绝岸颓峰”。這些每一個字每一句都如同源自自然的釉色瓷器般出神入化。他受此启发,在筆墨實踐研習中,更喜歡探索由自然變化帶來獨特韻味。在他的草書里常見到水與墨自在交融,有浓淡相宜の墨痕,在纤維細腻宣紙上無拘無束地晕開,使得草寫中的「自由」生機盎然。

除了釉色瓷品,河南省禹州市另一個文化傳奇則要數行草鼻祖劉德升。唐朝张怀瓘所著 《碑帖彙編·行本鈔序》說:「(德升)以造行本擅名。」後魏晋时期的大師钟繇、胡昭、王羲之也学刘德升纡写字。而行写则汇聚成了别具一格的「草稿美學」,充分認識楷模規矩之后,大胆游走于主流体制外,“精神”的能量逐渐胜于技巧。这正是王根發致力於探尋並運用這種精神氣息的心路歷程之一環。

最后,我們問:從古代皇帝的手笔到现代人的创作,从钧瓷到太极拳,从文字与线条之间寻找那份独有的韵味,这是否就是我们追求生活质量的一种方式?这是否就是我们对传统文化继承与创新的一种态度?这是否就是我们对于生命意义的一种理解?

答案当然是不言而喻——它是这样一种态度,它是一种生活方式,它是一种理解,是一种永恒不变的人类精神追求。但当这个问题被提问的时候,我们又想知道更多关于这样的寻觅背后的故事。你准备好聆听这些故事吗?