挖掘往昔:解读中国古代文献与史料的艺术

在浩瀚的时间长河中,中国历史如同一部厚重的卷轴,每一个字、每一笔都承载着深远的意义。"中国历史资料"这一概念,不仅包括了那些被刻在石碑上的文字,更是包含了无数藏于书页之间、隱匿於民间传说中的珍贵信息。今天,我们要探索的是如何从这些资料中汲取智慧,以及它们对于我们理解过去、构建未来所扮演的角色。

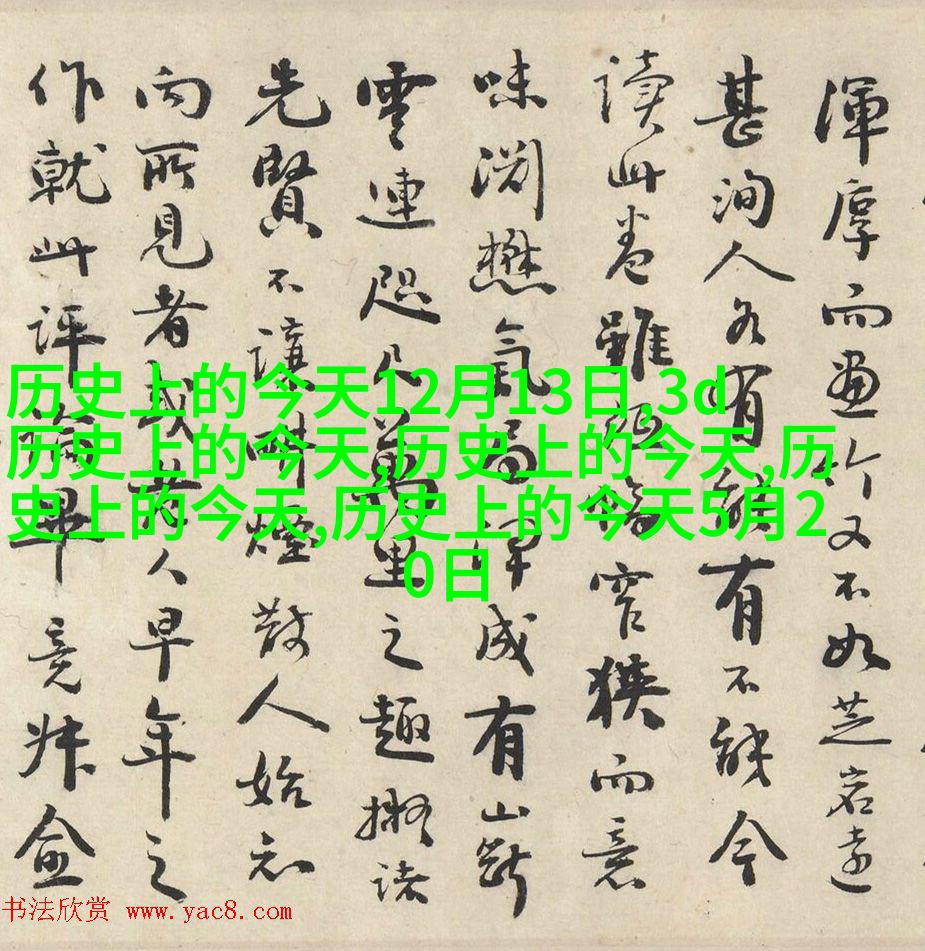

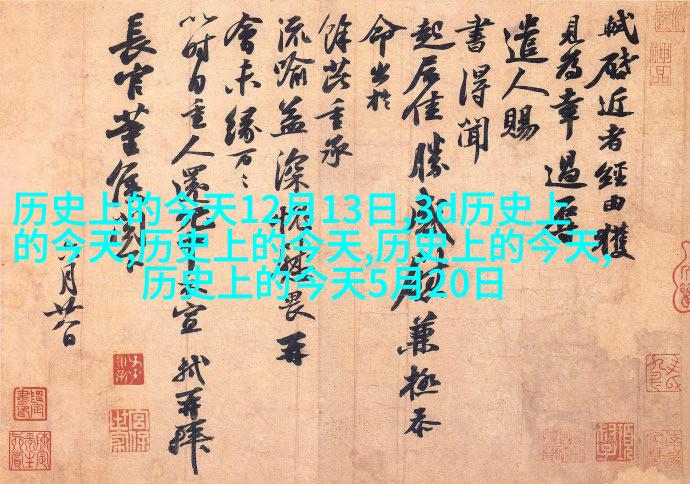

首先,让我们来谈谈文献。《史记》、《汉书》等著名史籍,它们不仅是研究古代社会结构和政治制度不可或缺的资源,也是文学作品中的瑰宝。例如,在《史记·太伯周子列传》中,司马迁通过对太伯和周子的故事进行叙述,展现了当时社会价值观念的一面,同时也反映出作者个人的思想倾向。这类文献对于现代学者来说,是了解古人生活方式、思考模式以及文化背景的一个重要窗口。

其次,我们不能忽视那些看似平凡,却蕴含深意的小事物,比如简牍(竹简)和绢本文书。在发掘新石器时代青龙岗遗址时,一批完整而精美的地图被发现,这些地图不仅展示了古人对自然环境认识之高超,还揭示了早期农业社会发展的情况。而在甘肃敦煌莫高窟内,有大量唐代至宋代佛教经典残卷,被称为“千佛洞”,它记录了一段宗教文化交流与融合过程,为研究西域及丝绸之路贸易提供了宝贵线索。

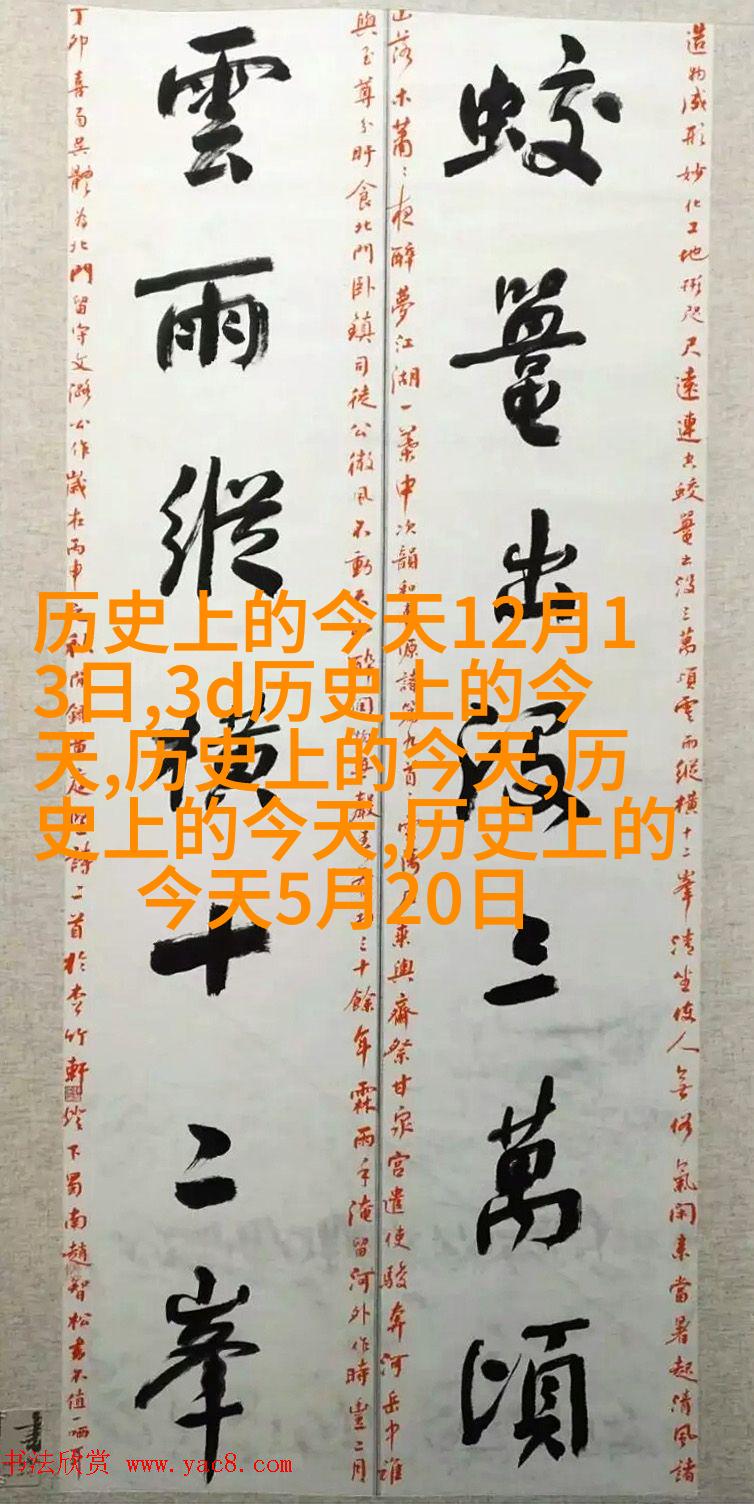

此外,“三大纪元”——甲骨文、金文、大篆,是中国历史资料领域里的三座丰碑,它们分别代表着商朝晚期、中晚期以及秦汉初年三个不同的文化阶段。通过分析这几种不同形式的手写体,可以得知各朝各代的人们如何使用文字来表达自己的语言需求,以及这种表达方式随着时间推移发生怎样的变化。这一切都是关于人类智慧进步的一部分,而这些进步又以最直接且生动的方式体现在我们的历史资料上。

最后,不容忽视的是民间传说和口头文学,它们虽然没有像正式文献那样得到系统编纂,但却是保存下来的口头语汇集,是一种独特而活跃的心理活动表现形式。在广东潮汕地区流行的一则俗语:“他山之石,可以攻玉。”这句话似乎很简单,但背后蕴含深厚的情感哲理,对于理解当地人民价值观有着重要意义。而这个价值观,又是在何种社会经济条件下形成,并如何影响他们日常生活的小细节中逐渐积累起来的。

总结一下,“中国历史资料”是一张复杂多维度的大网,其中既有宏大的帝国建筑,也有微小但充满力量的人类情感。一旦将这些数据准确地连接起来,就能触摸到那条通往过去与未来的道路。在这个过程中,我们既要尊敬前辈留下的痕迹,也要勇敢去探寻未知,以便更好地理解自己身处其中的地球村庄。