在中国悠久的历史长河中,翰林院和翰林官员扮演了不可或缺的角色。自隋唐时期科举制度的诞生至清朝末年,这一文化教育体系不仅影响了士人阶层,也塑造了中华文明的一面。作为选贤用能的重要途径,科举考试对于普通民众来说,是通往仕途之门;而翰林院,则是文人的殿堂,是高级文官培养和学术研究的中心。

一、翰林之溯源流变

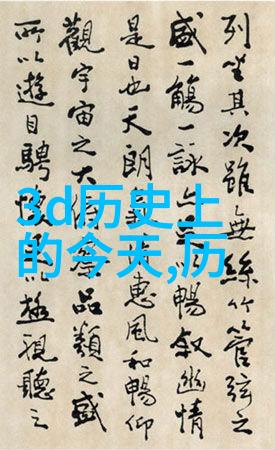

从汉代文学家扬雄《长杨赋》的记载开始,“翰林”这一词汇逐渐在中国文学中流传开来。而以其名为官署的人物,则始于唐代。当时,由高祖设立的一系列由各种艺能之士供职的地方,即可称为“翰林初置,杂流并处”。玄宗时期,更是将此机构定型,为草拟诏令提供人才。

二、翰林与科举制度

科举制度虽然有其局限,但它打破了血缘和地缘限制,将选拔人才标准转向文化层次,从而为无数寒士提供了解放自我、追求知识的机会。随着时间推移,羽翼丰满后的科举制度更是成为一个选拔优秀人才,并通过考试进入国家服务系统的大门。

三、明清两代特殊发展

到了明朝,大力推行科举制,使得入直文渊阁参与机密者被视作极品。在这个时代,“非进士不入翰林”,即使庶吉士也被看作是在学习三年后再试资格才能留下来的。在清朝,与前朝相比,不仅继续实行四等人材结构,还创立了庶常吉士(简称庶吉士)这一新体制,以确保更多优秀人才能够进入这所象征最高学府的地位——正白阁内廷。

四、展现世家的荣耀

由于长期施行科举制度,加上良好的社会环境和家庭教育,一些家族成为了著名学术世家,如安徽桐城张氏六世中的张英到聪贤,他们都是出身于这样的家庭,在不同的年代都曾经担任过高级文官。这不仅反映出他们家族对文化教育价值观念深刻理解,也展示出了当时社会对知识分子地位尊重的情况。

五、结语

综上所述,中国历史上的翰林院与那些曾经担任过其中职务的人们,对于现代我们仍然具有深远意义。不仅因为它们代表了一种独特的人才培养模式,而且因为它揭示了一个关于个人梦想实现以及社会评价标准变化过程的问题。此外,它也是探索过去如何塑造现在,以及未来如何继承这些传统智慧的一个窗口。