碉堡与龙脊:探索中国古代边疆防御体系的演变

在漫长的历史长河中,中国的地理位置决定了它需要不断构建和完善边境防御系统。自西周时期开始,中国就已经意识到了北方游牧民族对内陆稳定统治的威胁。因此,在秦朝时期,为了抵御北方各部落的侵扰,一系列城墙被逐步修建起来,最终形成了我们今天所熟知的万里长城。

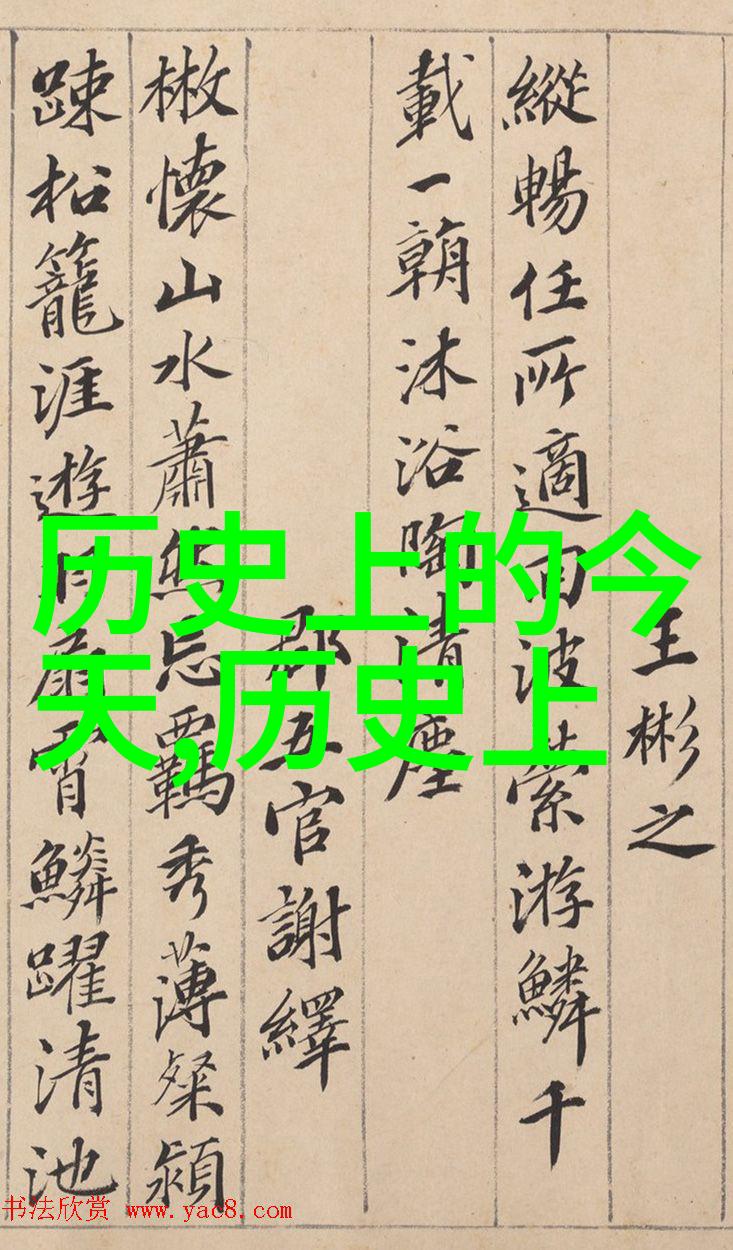

《史记·平准书》中记载:“秦王政始筑长城。”这标志着中国第一座皇家名为“長城”的大型防护工事正式启动。这段历史资料不仅是对长城起源的一个重要证据,也揭示了当时对于边疆安全问题认知的一种深刻体会。

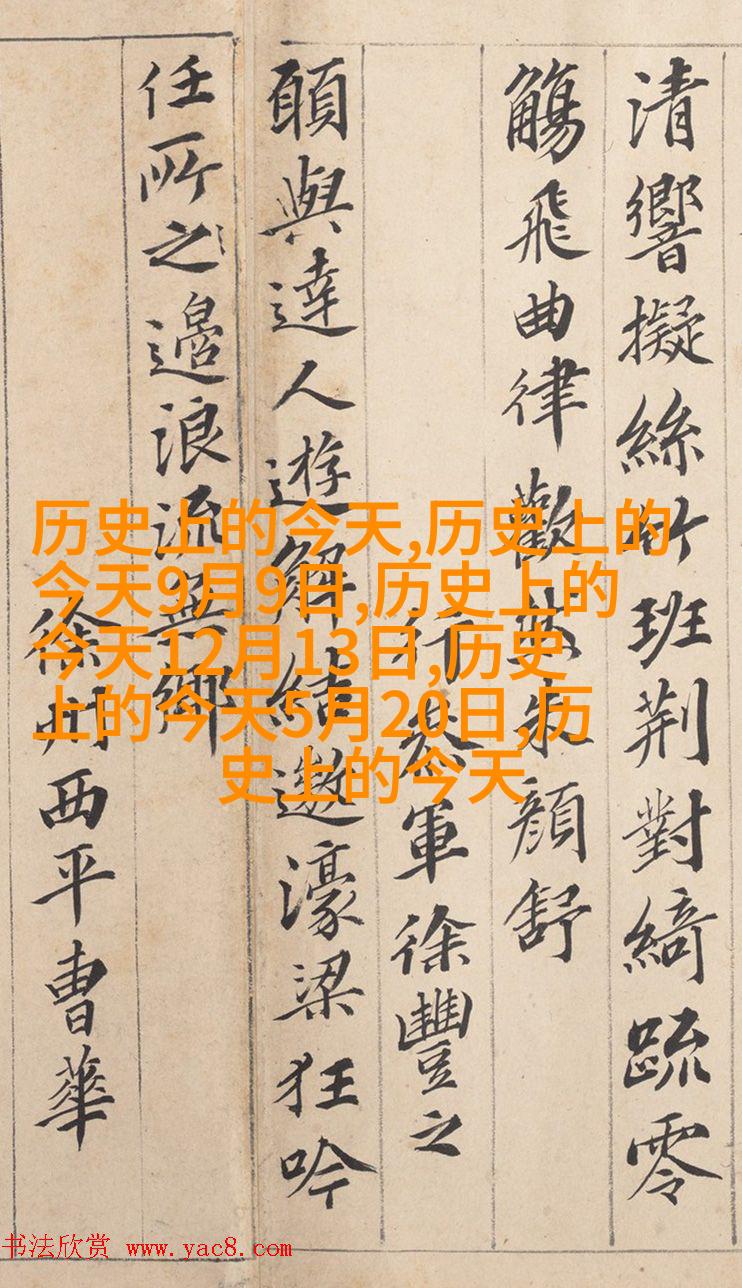

随着时间推移,历代帝王不断加固和扩展这道龙脊。在汉朝时期,由于南匈奴等游牧民族频繁侵扰,汉武帝下令在前秦长城基础上再次加固,并向西延伸至今安西(甘肃省临夏市)的地区。此举有效地保护了汉朝的心脏地区免受外来侵扰。

唐朝以后,由于突厥、契丹等族群相继成为北方强势力量,对 长城 的修缮需求也越来越紧迫。在唐太宗李世民时代,有关文物考古学家发现了一些唐代相关文献,其中详细记录了当时用于维护国家安全的工程,如“开凿山谷、挖掘水沟、造石砖”等,这些都反映出那一时代对于保障国土完整所付出的巨大努力。

宋元以后的时代,由于蒙古帝国的崛起,对 长 城 的修缮工作更加频繁。而明清两朝,则将其视为国家荣耀和象征性建筑,将其建设得更加坚固而又壮观。明末清初,因战乱导致部分区域损毁,当时政府组织众多劳动者进行重建,并且采用新的技术手段如用火药炸药来帮助施工,使得这一过程更加高效。

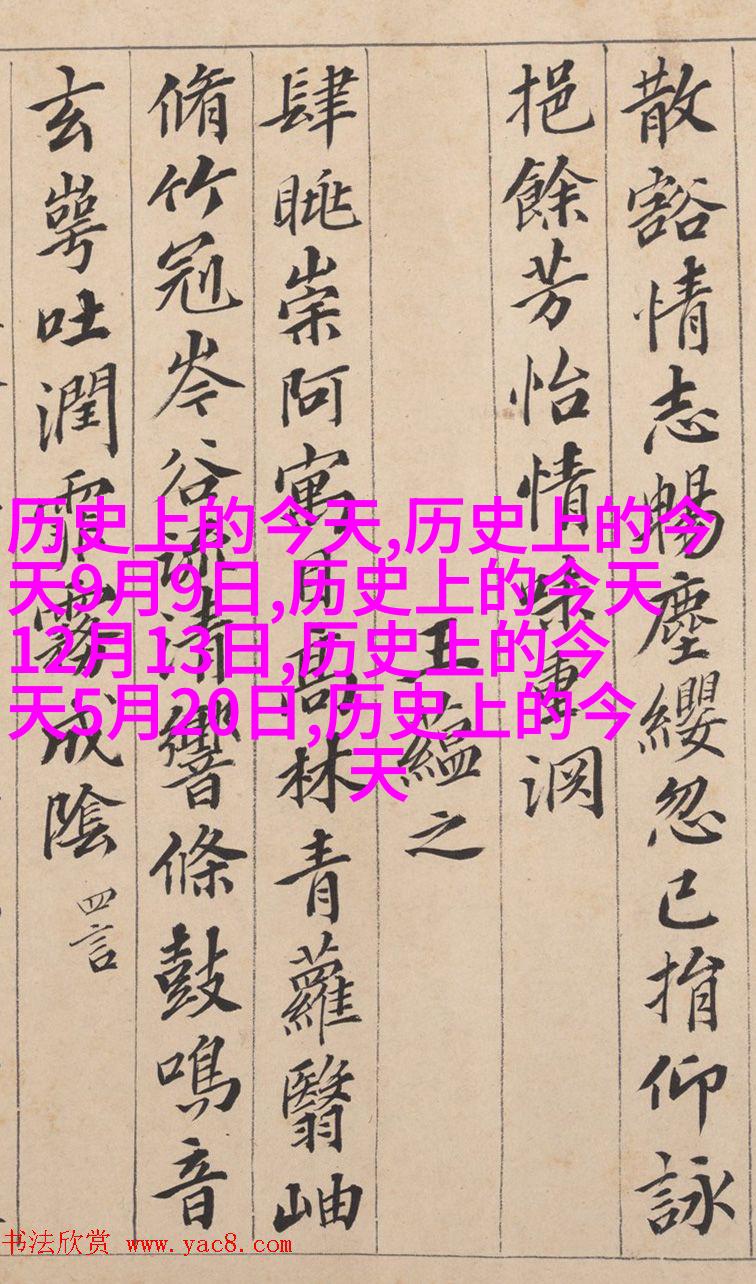

除了这些宏大的工程之外,还有大量的小规模碉堡分布在沿线,这些小碉堡通常由地方官员或军队自行兴建,以应对更为狭窄或者远离主体城市的地方性的威胁。这些小 碉堡往往使用的是当地可用的材料,比如土坯、木材或者石头,它们虽然不及主线上的重要节点那么显眼,但却发挥着不可忽视的地缘政治作用,是连接整条 长 城 的一环扣一环之作。

通过深入研究中国历史资料,我们可以看到,从秦到清,每个朝代都有自己独特的情况下的解决方案,不同材料的手法不同形式的手工艺,以及不同的战争背景,都影响到了他们如何处理这一问题。而最终形成的是一个庞大的网络化结构,为后人留下了一份宝贵的人类智慧和文化遗产——万里无尽的大好山川中的那道风雨苍苔覆盖的大龙脊——它见证了数千年的沧桑变迁,同时也成为了世界文化遗产之一,让世界人民共同欣赏并学习其中蕴含的人文精神与科技智慧。