在中国历史上,杨继盛这样的人物不乏其人。他们一方面深通经典,一心报效国家;另一方面,却往往头脑僵化、教条、机械、片面地去看待问题。在面对复杂问题时,他们简单化的做法,虽然出自一片丹心,但却使得国家丧失了以更好的方式解决问题的机会,为人民带来了严重的危害。明朝处理俺答求贡的前后经过,就是这一现象的真实写照。

俺答汗是明朝中后期蒙古右翼土默特万户的首领。他在继承父兄基业的基础上,东征西讨、战功显赫,逐渐成为了蒙古右翼三万户实际上的盟主。自从明朝建立以来,元帝北逃之后,明朝与北方蒙古族之间的关系一直不大稳定,时战时和。南北方之间正常的贸易交流受到了很大的影响。

单一的原始畜牧业使靠其为生的蒙古族人民陷于极端困境,再加上生齿日繁,用度日增,手工业极不发达,日用品“必资内地以为用”。要想得到汉地物资,只有两个途径。一是贡市贸易这种和平方式,再就是抢掠。在北元瓦解之后,蒙古人早已丧失了进取中原的心思,他们对汉地唯一期盼就是得到那里的物资,对他们来说,无论是求贡还是来抢,都只看哪种成本低而收获高就用哪种。

俺答作出了一个明智选择——求贡,如果求贷不成,还要来抢。在他当上“索多汗”并控制了蒙古右翼诸部之后,他一次又一次地伸出了橄榄枝。但他的请求,却没有获得友谊拥抱,而是一次又一次遭到拒绝。

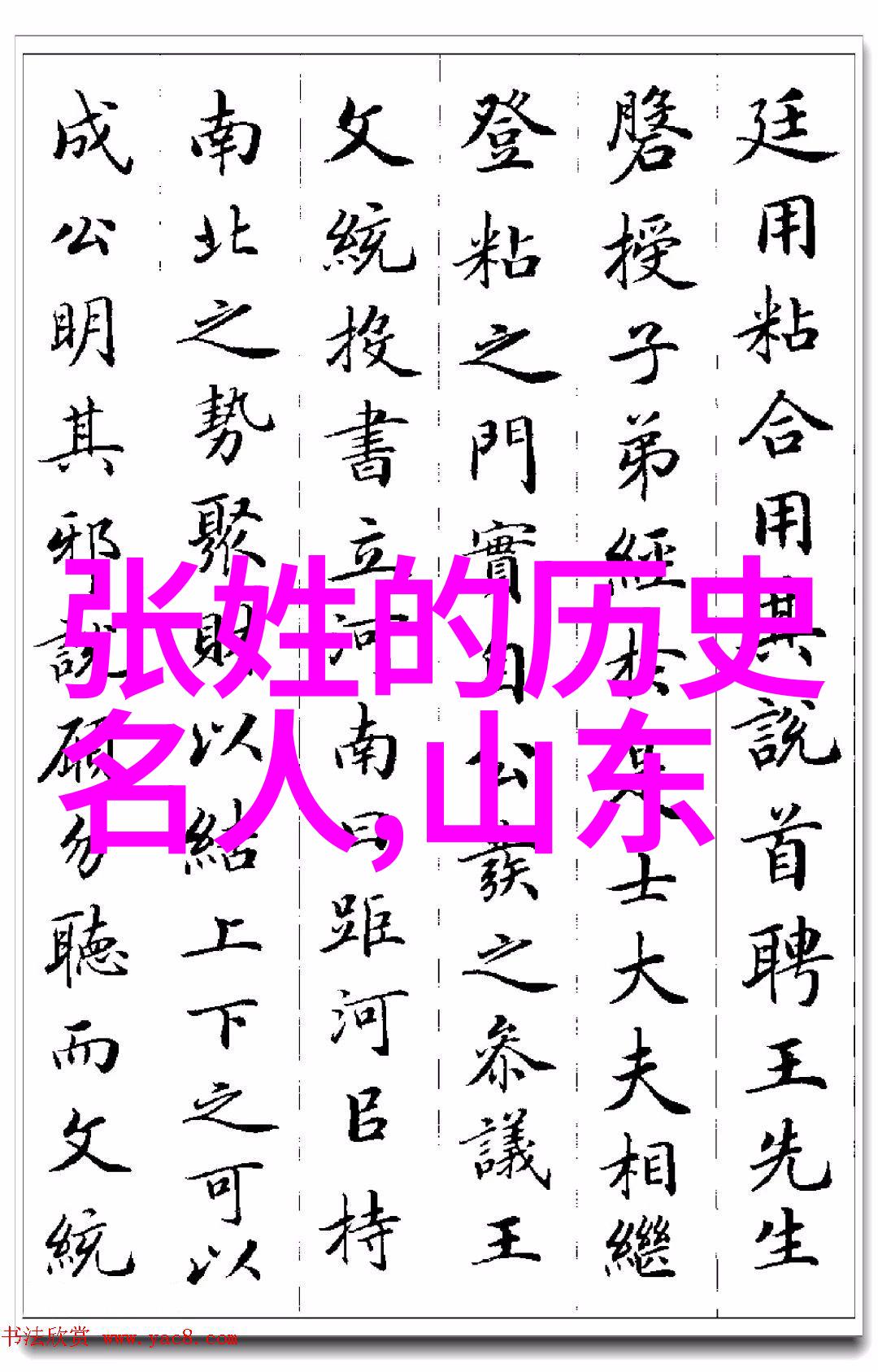

嘉靖二十年秋(1541),俺答派使者石天爵“款大同塞”,正式向明廷提出通贡请求。这次请求终于被允许,但是在整个过程中,由于各种原因,最终未能达到预期效果,这也反映出了一些人的偏见误导了国家政策,使得和平之路难以实现。

随着时间推移,这样的争议不断发生,最终导致战争再次爆发。在这场冲突中,有一些忠臣如杨继盛提出了反对开马市的声音,他们认为这是伤天害理、丧权辱国的大坏事。而那些支持开马市的人,如奸臣们,则认为这是促进两边关系发展的一步重要措施。

最终,在隆庆四年(1570)九月的事情里,一位叫把汉那吉的人成为了一枚转折点。当把汉那吉因为爱情事件逃奔到明朝,被接纳后,便成为了双方和谈的一个关键人物。王崇古和方逢时联名奏请,将把汉那吉作为交换条件,与俺答进行谈判,以此实现长久和平。这份奏章提出了三策:如果俺答愿意通过peaceful means to request the return of 把汉那吉,那么可以要求他交出叛逃至白莲教的人,并且放回被掠人口,以及建立长期和平关系;如果俺答兴兵犯境强行要人,可以表态愿意杀掉,把这个作为挠其志的手段,然后努力靠近第一种方案;如果俺档已经跟把漢那吉恩断义绝,不再追究,那么让把漢那吉统领叛众,在边境驻扎,以此缓解紧张局势,并继续寻找可能达成真正协议的情况。如果成功,就可避免更多无谓牺牲及损失,更好地维护社会安宁与经济繁荣。此举标志着一种新的思考出现,即即便过去曾经存在过矛盾冲突,也可以通过妥协相互理解找到共同利益,从而达到长远共存之目的。不过,这并不意味着所有的问题都能这样轻易解决,因为很多时候政治斗争中的个人利益以及信念观念会阻碍这种可能性展现出来。