1.0 引言

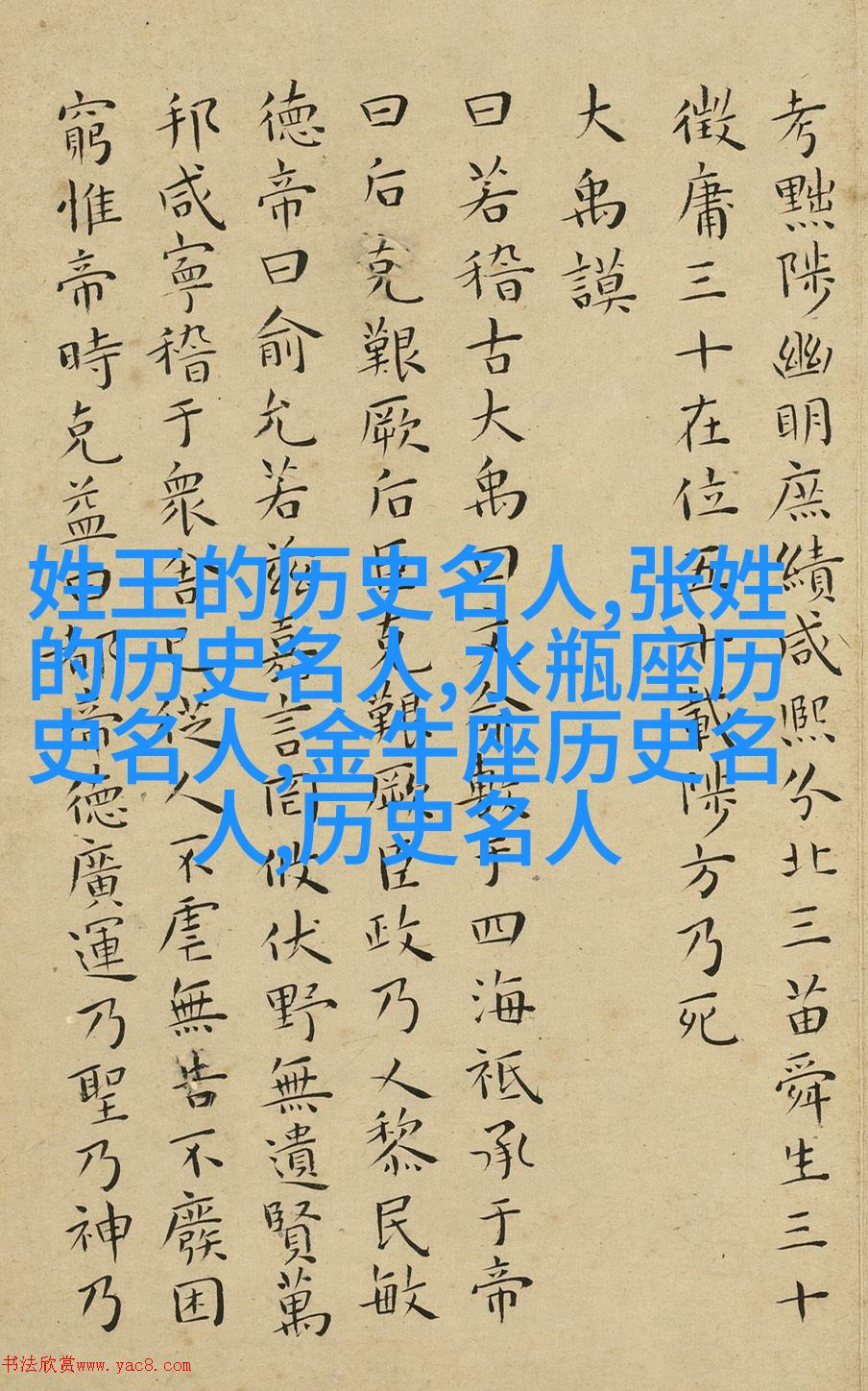

中国汉字的历史资料表明,自古以来,人们对于文字的理解和使用一直是文化交流与传承的一种重要方式。从甲骨文到现代简化字,每一个阶段都有其独特的书写风格和意义。其中,汉字结构学作为研究汉字成分及其组合规律的科学门类,对于深入理解中国文字发展具有重要意义。

2.0 象形与指事

在中国古代文字中,最早期的符号系统主要依靠图画来表示物品,如“水”用水线表示,“火”用火焰线表示,这些都是象形性质的。随着时间推移,一些符号逐渐演变为能够代表抽象概念,如“心”、“目”等,它们虽然仍然保留了部分原有的形状,但已经不再直接描绘实际物体,而是通过对这些物体的一般特征进行概括。这一过程中出现了指事性的标记。

3.0 会意与联想

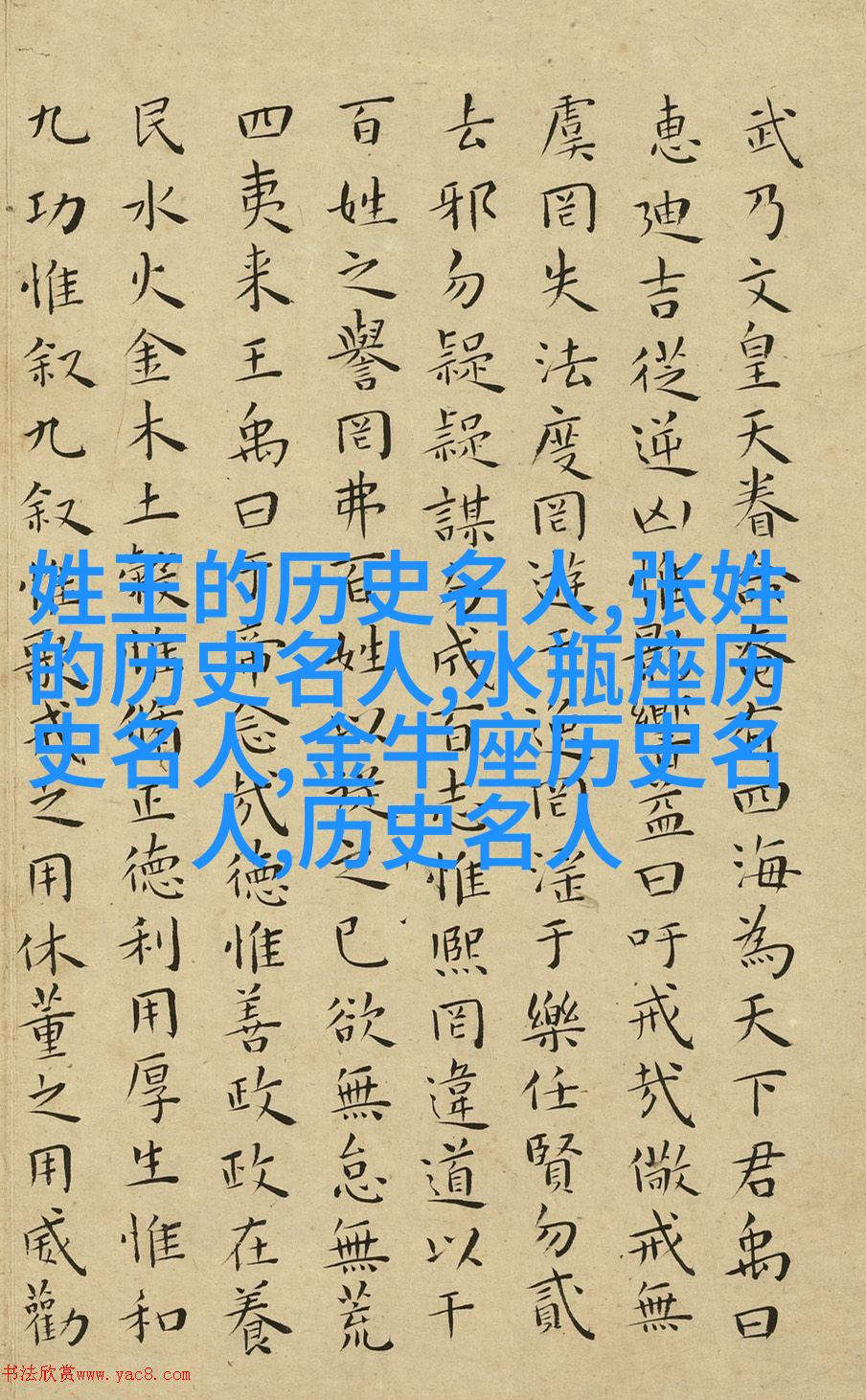

随着社会经济活动的日益复杂,需要更高层次的手段来记录和传递信息。在这种背景下,会意性质的地理名称开始出现。当时的人们根据地名所处位置或地名本身特点,将多个元素结合起来构建新的词汇,比如将“山”、“谷”两个元素结合形成“山谷”,而后又演变为今天我们熟悉的地名“盆地”。

4.0 结构分析

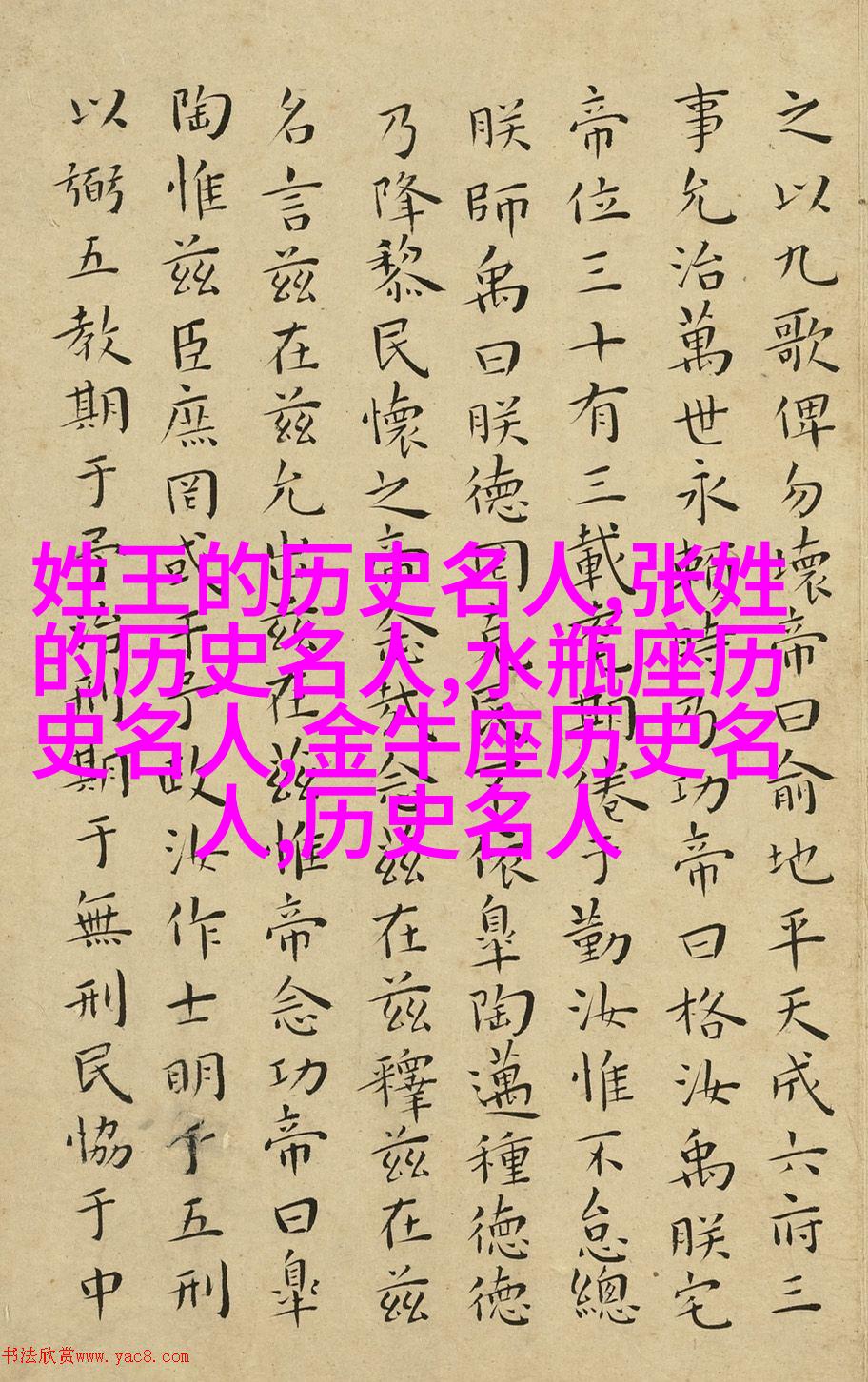

除了上述三种基本类型之外,还有许多其他类型,如借音借形、转注等。此外,由于语言习惯和文化认知不同,不同地区甚至不同朝代间,有时还会出现不同的书写形式。例如,在《说文解字》中就提到了许多不同朝代对相同词汇书写方法上的差异。

5.0 今日应用

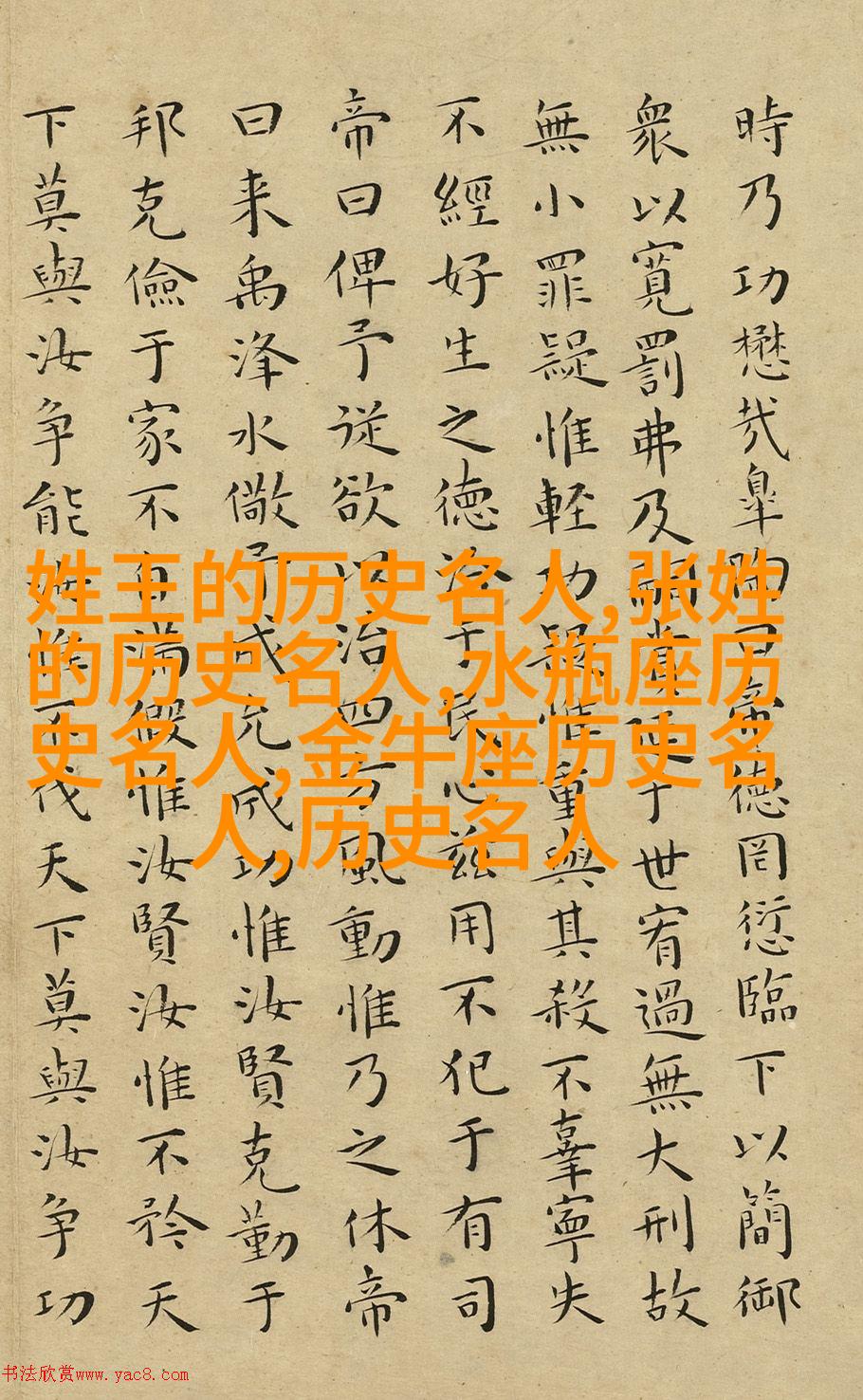

在现代社会,即使面临着全球化带来的多元文化冲击,我们仍然可以看到很多现实生活中的例子展示了汉字结构学在当今世界中的应用价值。比如,在设计新型文字系统或者数字设备输入法时,都需要考虑到用户对于象形、指事及会意含义的情感识别,从而提供更加直观易懂的人机交互界面。

6.0 结论

总结来说,中国汉字从其诞生至今,其背后的历史资料揭示了一条不断变化却又保持核心精髓不变的人类智慧路径。而这正是我们今天学习并研究这个庞大体系所能领悟到的深刻道理——即便是在技术飞速发展的情况下,我们依然可以从古老而丰富的中华文化中汲取营养,为建设更加包容、高效且人性化的事物贡献自己的力量。