忠诚与背叛:中国历史上的忠臣和奸臣有何共同点?

在中国古代的历史长河中,忠臣与奸臣的形象交织而成了一幅复杂多变的画卷。从战国时期的孟姜女到清朝末年的林则徐,再到唐朝中的安史之乱,忠诚与背叛如同两股力量,在历史的大潮中起伏波动。这篇文章将探讨这些英雄和反派人物之间共有的特质,以及他们在历史事件中的作用。

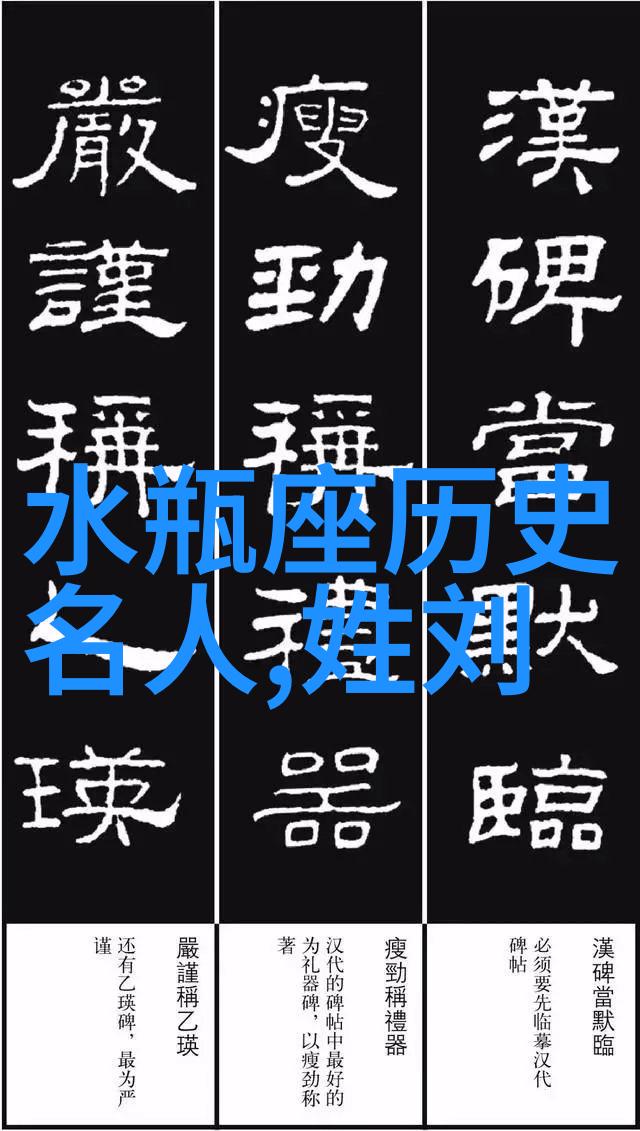

首先,我们需要明确“忠臣”和“奸臣”的定义。在中国传统文化中,忠臣通常指的是那些为了国家、君主甚至是道德原则而牺牲个人利益的人物,如岳飞、范仲淹等。而奸臣则是那些为了私欲或个人的野心而出卖国家或君主的人物,如蔡京、刘瑾等。然而,这两个词汇并不总是简单对应于好坏绝对,它们常常被用来描述不同时代背景下人们的情感态度和行为选择。

在古代社会,尤其是在封建制度下,人与人之间关系紧密且复杂。一个普通百姓可能会因为一己之力无法改变大局,而宁愿选择隐忍,不敢表现出不满;一位官员也许会因得宠而忘本,对君主产生背离信仰的行为。这种情况下,即使是最为正直的人,也难免会面临内心挣扎,而决定是否保持忠诚往往取决于个人的价值观念以及所处环境。

例如,在三国时期,当曹操即将攻打荆州时,他曾经派遣吕伯奢去杀死自己的儿子,以防止儿子泄露军事机密。此举虽然表面上看似无情,但实际上却体现了当时士兵对于家眷安全的一种担忧,也反映了当时战争状态下的极端状况。在这样的环境里,每个人都必须做出艰难抉择,不仅要考虑个人利益,还要考量整个家族乃至社会的整体利益。

再比如说,在宋朝初年,有名将韩琮率领部队抵抗契丹入侵,其后又被贬职。他虽遭遇失意,却依然保持着对国家的热爱,并积极参与政治活动,最终能够恢复他的荣誉并继续为国家服务。这说明即使面临诱惑和挑战,一些真正的忠诚者依然能够坚守初心,不畏强权。

除了以上提到的直接性格特征外,“忠诚”、“背叛”这两个概念还包含了一种更深层次的心理状态——对权威或信仰系统的一种认同感。当一个人完全地认同某一种秩序或者领导者的权威,他们就更容易成为那种全身心投入于这个秩序或者领导者的事业中去的人。而当这种认同感受到破裂的时候,他们也就更容易发生心理转变,从拥护者转变为敌手,这就是我们所说的“背叛”。

因此,可以看出,无论是在哪一个时代,无论是在哪一个角落,那些承载着命运重负,又拥有着无限希望的人们,都不断地在寻找那条属于自己生命轨迹上的道路。而这条道路,或许充满了危险,但亦充满了意义,是由每一次选择共同编织成最终故事的一个章节。而这些故事,它们构成了我们今天了解过去的一个窗口,让我们可以通过它们看到那个遥远又熟悉的地方,那里住着我们的祖先,他们用自己的血肉铭刻了这一切。