清朝末年的八股文与百家争鸣

在中国历史的长河中,清朝是一个非常特殊的时期。从1644年到1912年,这个时期被称为“满洲王朝”,也是中国封建社会的最后一个阶段。随着时间的推移,清朝也经历了很多变化,其中最显著的一点是文化领域。

八股文之衰

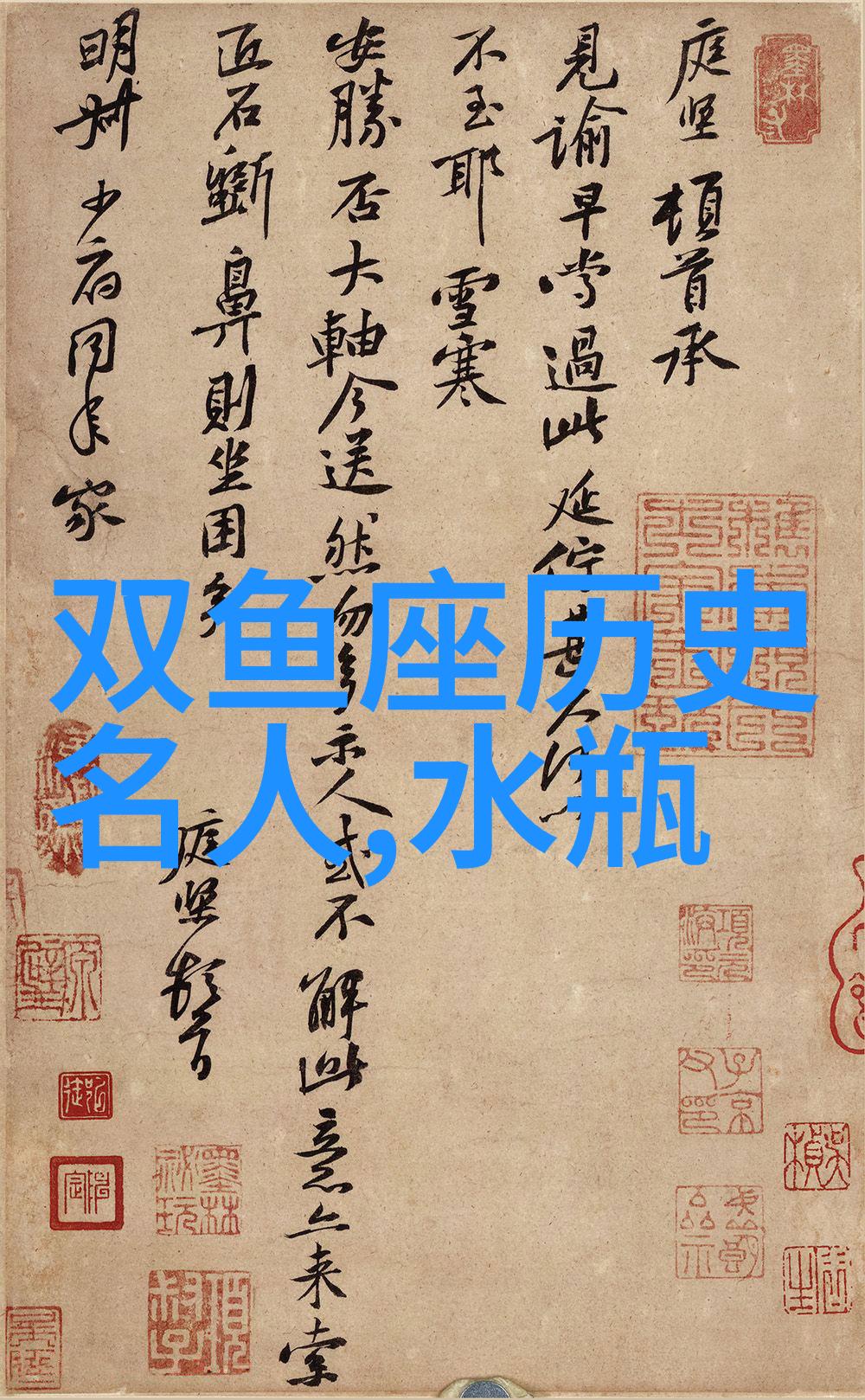

在清初,一种文学形式——八股文占据了文化舞台的主导地位。这种文学形式要求作者严格遵循一定的格式和内容框架,强调礼教、儒学等传统价值观念。然而,在19世纪后半叶,由于西方列强对华门户开放,以及新式教育体系逐渐兴起,传统八股文面临前所未有的挑战。

新式学术与思想启蒙

这一时期,一批新的学者开始提倡学习西方科学技术,同时也产生了一系列新的思想,如新儒学、民权主义等。这标志着一种新的知识分子的出现,他们不再局限于旧有的八股体制,而是追求更广阔的人生视野和更多真理探索。

百家争鸣背景下的反思

随着新式学术和思想启蒙运动的发展,对传统文化尤其是对古代典籍进行重新解读成为一项重要任务。这场百家争鸣,不仅是在书本上的讨论,也涉及到了社会实践和政治改革。在这个过程中,一些人开始质疑现存制度,为的是寻找一种能够适应时代发展需要的新路子。

甲午战争与外来影响

1885年的甲午战争,是现代化进程中的一个转折点。这场战争让中国人民深刻感受到自己落后的弱点,也促使一些有识之士更加注重国力的增强。在此背景下,对外来事物特别是西方科技和管理经验进行吸收变得越发重要。

文化变革中的个人选择

对于那些希望改变命运并迎接时代挑战的人来说,他们不得不做出艰难抉择。一方面他们要保留自己的传统根基;另一方面,又要适应快速变化的心态世界。有些人选择留在原来的轨道上坚守传统,而另一些则勇敢地走向未知,用自己的努力去创造出属于自己的未来。

清末维新运动及其遗产

1900年代初,以康有为为代表的一批维新派人物提出了一系列改革方案,他们试图通过法律、教育、政治等多个层面彻底改变国家制度,从而实现中华民族的大复兴。但由于种种原因,最终这次尝试以失败告终,但它为后来的辛亥革命奠定了基础,并且激发了许多人的行动力,使得百家争鸣不断扩散开来。

清亡民国立:结束篇章但开启序幕

1911年的辛亥革命成功推翻了清朝政权,让历史进入了全新的一页。不过,这场革命并非简单地结束了过去,而是一段短篇历史故事,它揭示出当时人们如何利用各种手段(包括文字)来表达自己对于改良现状或颠覆旧秩序的声音。此举不仅展示了人类智慧与力量,更预示着一个时代即将结束,同时又给予人们无限可能去构筑未来世界。