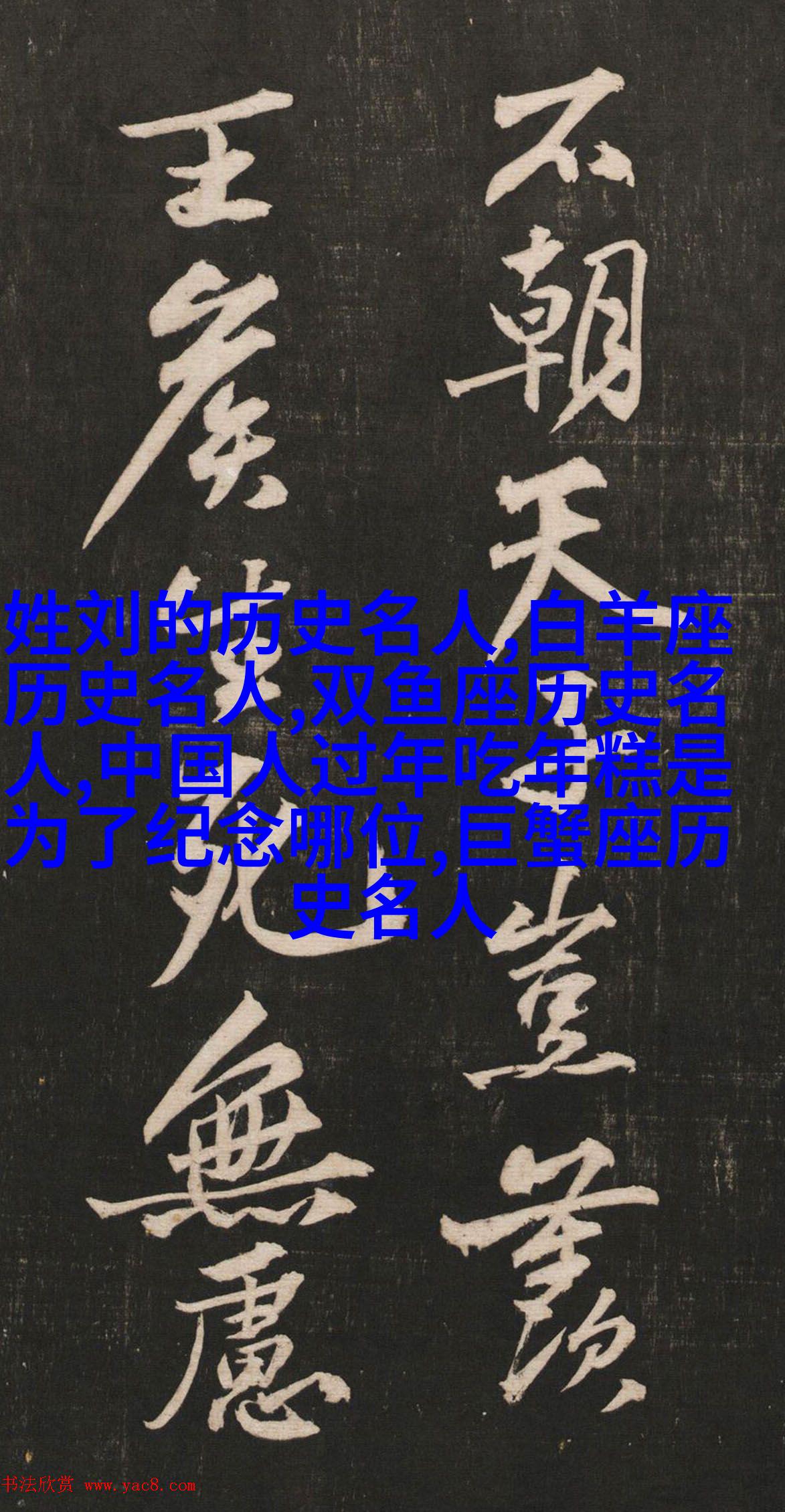

崇祯十四年之太平里案:揭开一段历史上的黑暗真相

在崇祯十四年(1641年),北京城中发生了一起震惊朝野的杀人事件——太平里案。该事件涉及到多名官员和学者,他们被指控参与了一个阴谋集团,企图推翻清剿抗倭的政策。在这场政治斗争中,一位名叫朱舜水的士人因其独立思考和反对派别行为,被怀疑是主谋之一,最终遭到了迫害。这个案件不仅揭示了当时社会上层的腐败与混乱,也展示了明朝晚期政治斗争的残酷性。

顺治初年的三藩之乱:如何看待吴三桂背后的历史原因

顺治初年,中国西南地区爆发了一场规模巨大的叛乱,即所谓“三藩之乱”。这一系列叛变主要由吴三桂、尚可喜、耿精忠等曾经在明朝末年的军阀领导,他们各自控制着广东、广西、福建等地,对中央政府构成了严重威胁。分析这次叛乱背后,是因为这些藩王们对于清廷政权的合法性质持有疑虑,同时他们也希望通过自己的力量来重新获得失去的一些特权,这种复杂的情感动机导致了最终失败,但也反映出封建割据与中央集权之间深刻矛盾。

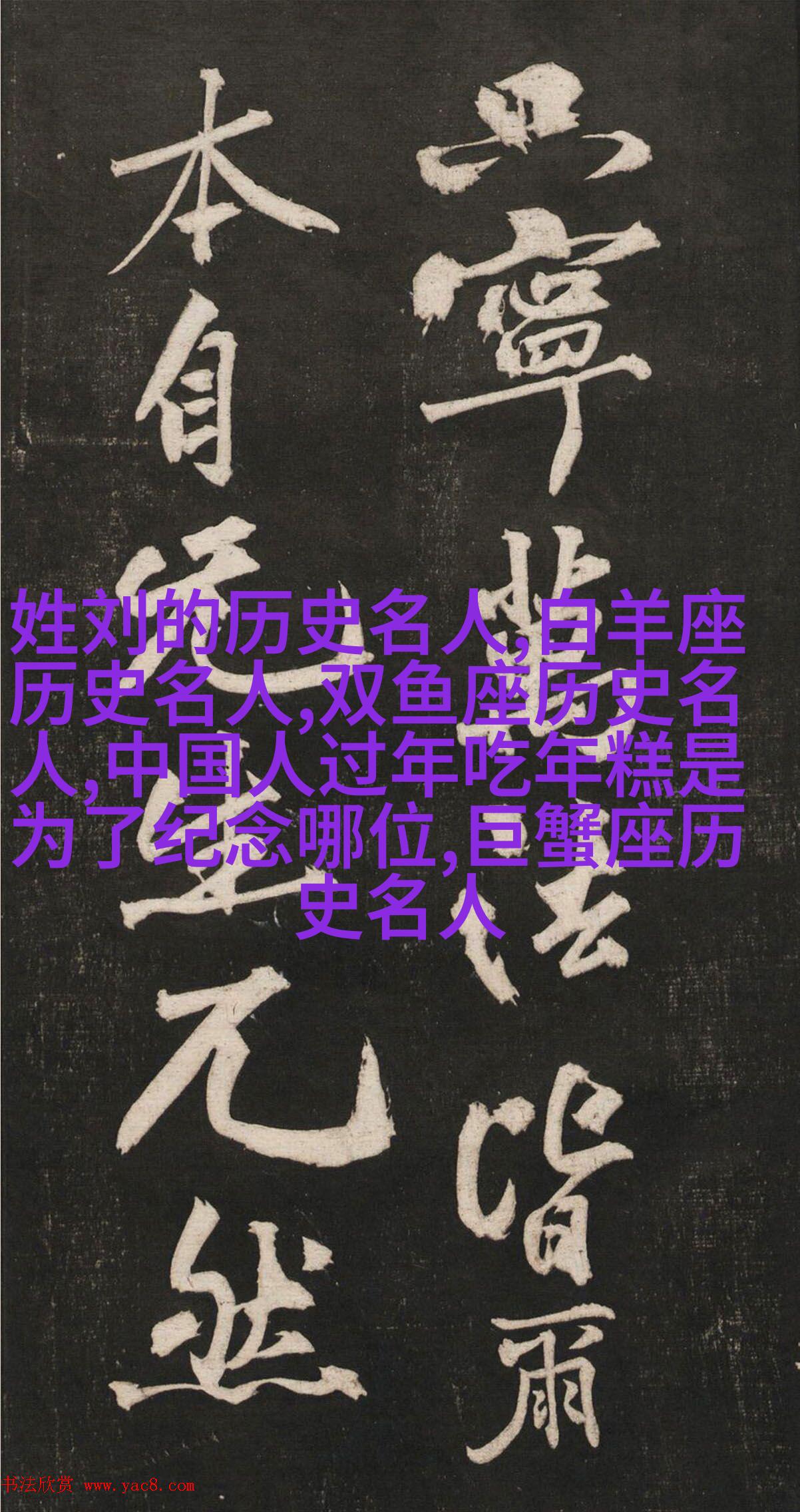

明末宁国府火烧家园:揭示一段悲剧性的家庭往事

明末宁国府火烧家园是一个关于家族悲剧的小故事,它源于《红楼梦》中的宁国府家族。在小说中,贾母为了逃避战乱,将家族财产全部焚毁,以免落入外敌手。这则情节体现出那时人们面临战争带来的破坏以及经济危机给家庭带来的影响。当时社会动荡不安,加上战事连绵不断,使得许多家庭都不得不面对财产损失或甚至生存危机。

万历十五年的李贽被捕:了解宗教冲突下的思想界风云

李贽是明代著名思想家,他以批判性的言论和新式儒学而闻名。他在万历十五年(1587)因其异端观点被捕,并最终处死。这起事件不仅体现了当时宗教信仰自由受限的情况,也表达了文化交流与传播中的障碍。此外,这个事件还展示了正统儒学与新兴思想之间激烈冲突,以及这种冲突如何影响个人命运和整个社会结构。

清初顺天府盗墓案:探讨罪犯心理及其社会背景

清初顺天府盗墓案是一起典型的大规模盗墓活动,由数百匠人组成的一个犯罪组织进行。他们利用地下通道系统潜入古老陵寝,用高科技手段挖掘并偷走大量珍贵文物。在这起重大刑事案件中,可以从罪犯的心理角度出发,分析他们为什么会选择这样的非法职业,以及这种行为背后所隐藏的问题,比如贫富差距加剧、法律执行效率低下等问题。