在中国历史长河中,清末民初这一时期是一个动荡而又重要的转折点,它标志着封建社会的终结和现代社会的萌芽,是中国走向近代化的一大里程碑。

政治变革

清朝自18世纪中叶以来,随着内部腐败、外患加剧,其统治基础日渐削弱。19世纪后半叶,西方列强相继侵略东亚,这些外来压力促使国内改革派提出“自强不息”的口号。晚清政府试图通过戊戌维新等措施进行改革,但遭到了保守势力的激烈抵制,最终失败了。

1900年至1901年的义和团运动更是进一步暴露了国家政权的脆弱性。在这场运动中,由于反帝反满情绪泛滥,不仅没有推翻清政府,还导致更多内乱和国际干涉。这一系列事件最终导致了辛亥革命爆发,宣告了千年的君主专制制度结束,以及中华民国成立。

经济与文化变革

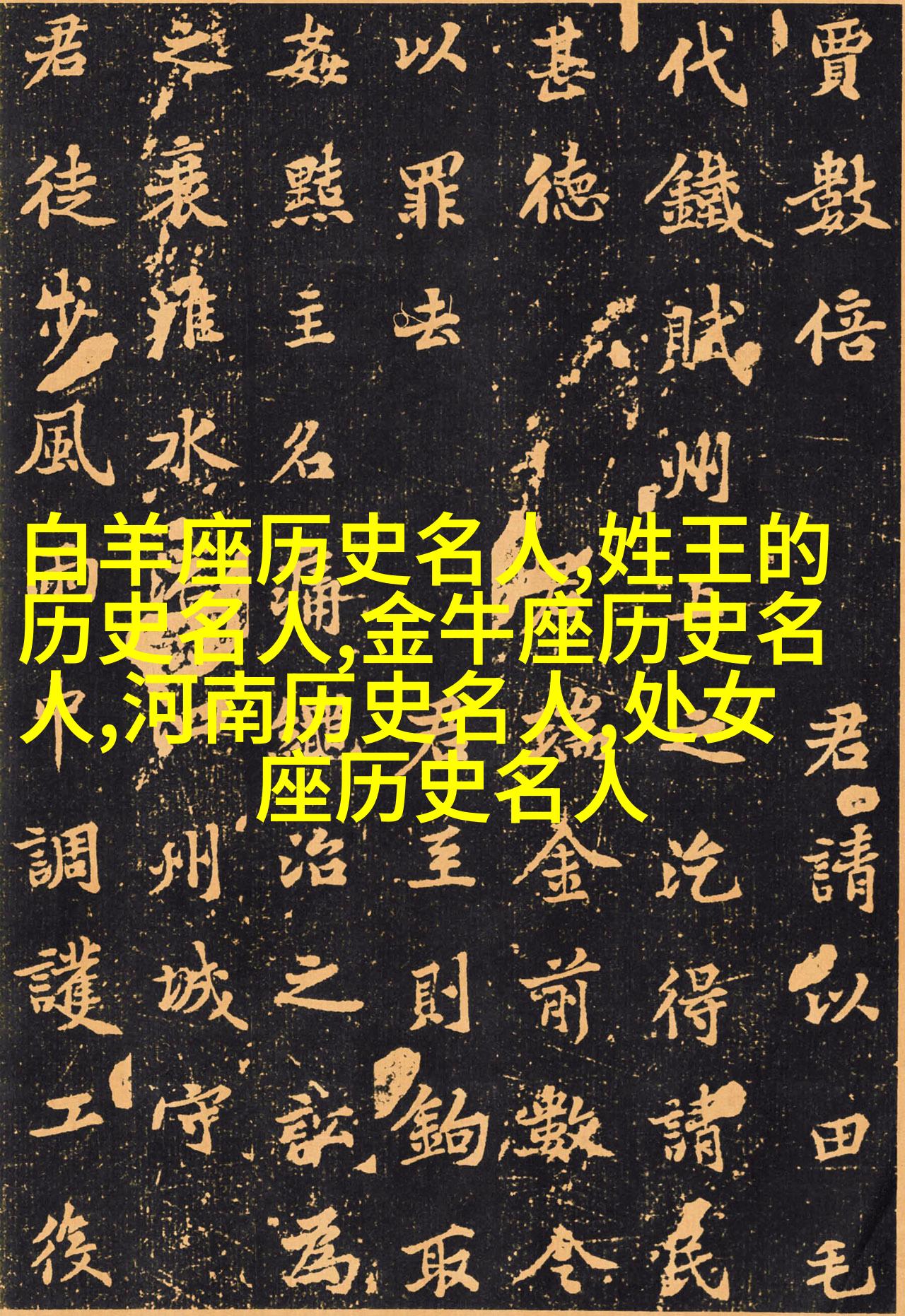

伴随着政治上的巨大动荡,一系列经济与文化上的变化也在悄然发生。一方面,传统手工业受西方工业革命影响逐渐式微;另一方面,新兴资本主义工商业开始崛起。上海成为当时亚洲最大的商埠之一,以其开放和繁荣闻名遐迩。此外,从鸦片战争到甲午战争,再到庚子拳乱期间,对华割地赔款,使得中国面临前所未有的财政困境,也推动了一些人走上学习西方科学技术之路。

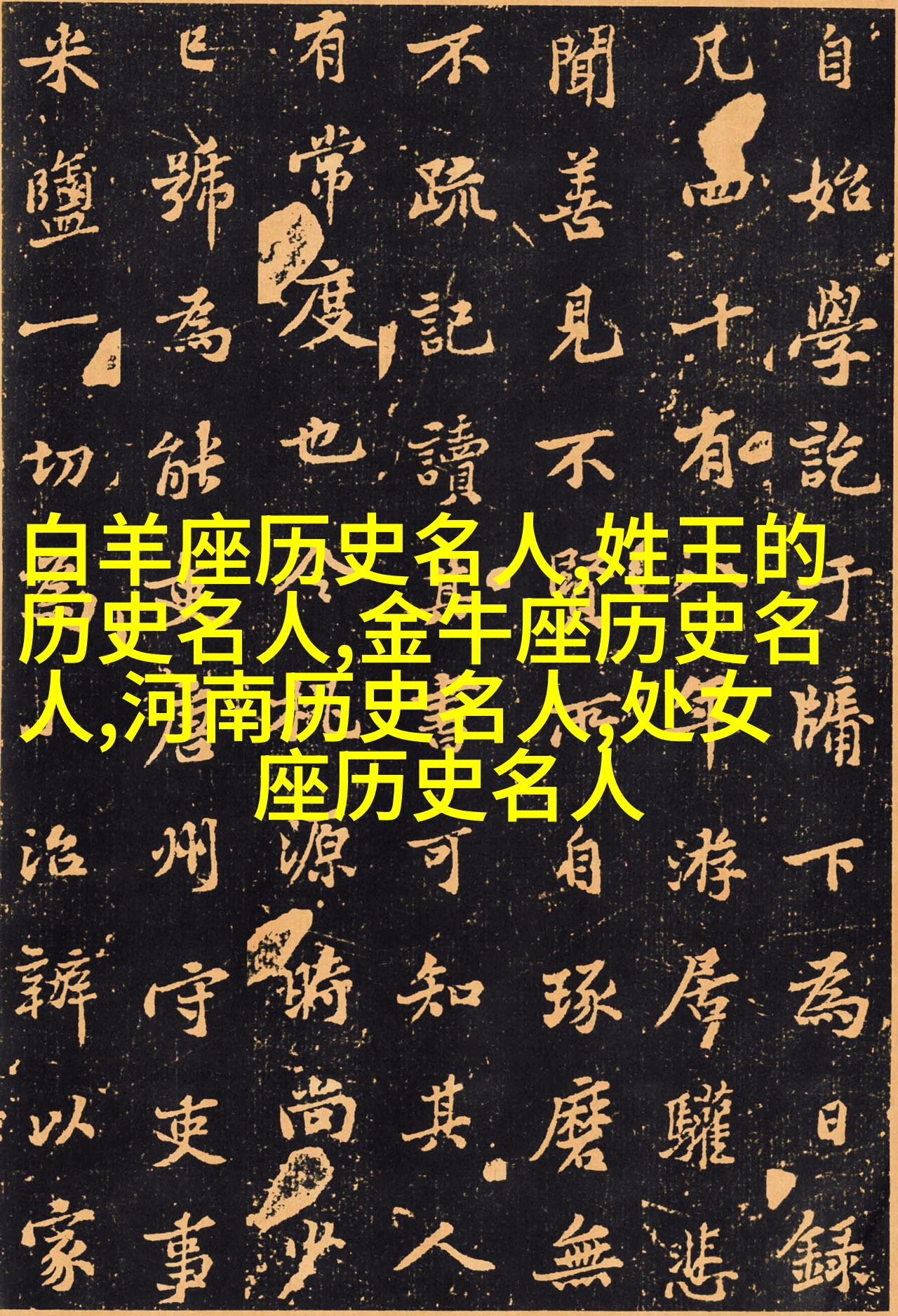

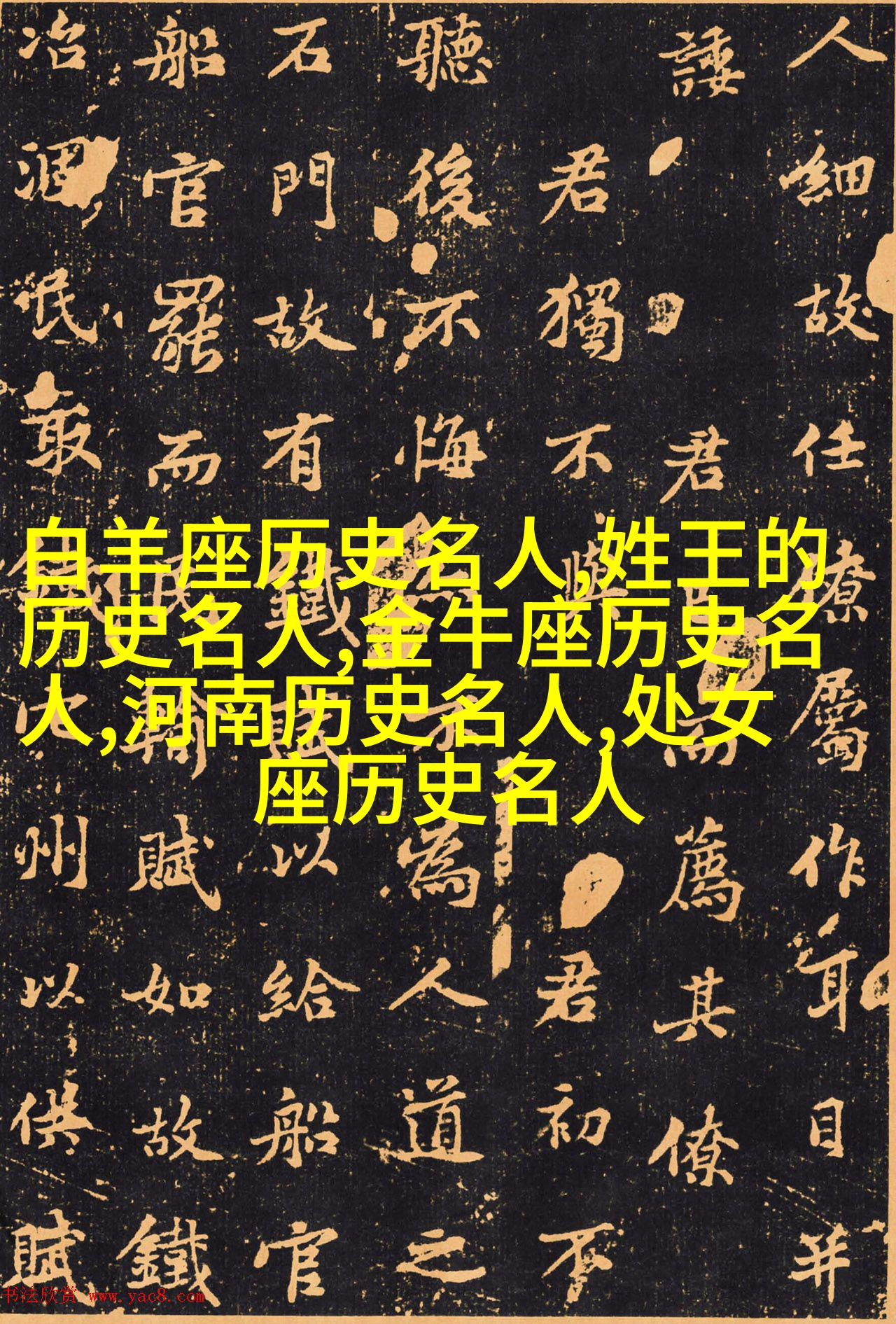

教育领域也迎来了重大变革。晚明学者提倡“求是”,但直到此时才真正有条件实践。而以《百家争鸣》为代表的一批书籍,则是对传统儒家思想挑战的一种表现,他们提出了新的价值观念,如民主、自由、平等等,并且在一定程度上预示了未来的人文精神转型。

社会结构变化

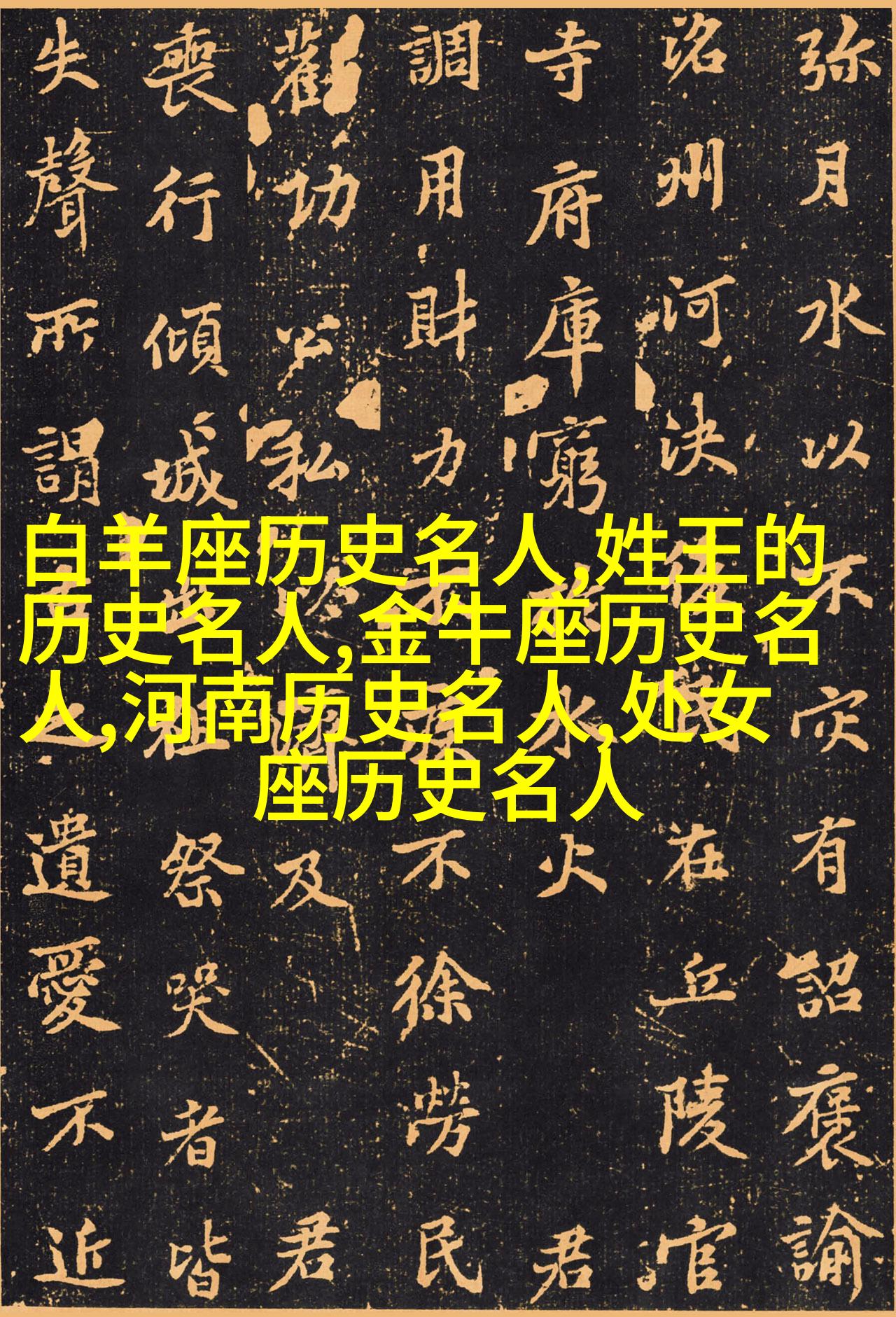

这一时期还见证了社会结构的大幅度变化。土地制度从原来封建宗法体系转向租佃关系,而城市人口增长迅速,这两者共同推动了劳动力市场化,加速城乡差异化发展。此外,大量士兵因参加军队而获得知识或技能,这些人的流失严重损害了农业生产能力,同时也为地方官员提供了一股新的力量去对抗中央集权体制。

最后,在民族形态上,由于列强侵略引起民族意识觉醒,这个时候出现了一批爱国主义者,他们通过报刊、言论等渠道表达自己的看法并寻求救国之策,比如梁启超、何香凝这些人物就是这个时代产生的人物代表之一,他们为后来的五四运动奠定了思想基础,为新中国建立打下坚实的心理准备。

总结来说,在经历多次深刻挫折之后,一部分人开始认真考虑如何让国家摆脱这种衰落状态,因此他们积极探索各类改革措施。这一过程虽然充满艰难险阻,但同时也是一个勇敢追求进步与改变命运的心态普及,是一种对于古老国家面临前所未有的挑战时采取行动的象征性意义。这段历史留给我们的是一份关于如何处理复杂问题以及如何适应快速变化世界的问题思考方式,有助于我们理解当前正在进行中的全球性的变革趋势,并借鉴过去以应对未来挑战。