在那个盛夏的南京,明成祖朱棣刚刚登基,他下了一道诏谕给翰林院的侍读学士解缙等人。朱棣是明太祖朱元璋的第四个儿子,他通过兵力赶下了自己的侄子、建文帝后,自己登上了皇位。他的这道诏谕可以理解为:天下的所有事物都散布在各种书籍中,这些书籍种类繁多,内容又长,从中寻找可供参阅的内容很不容易。我想将这些事物分类地放在一起,用韵目分字编集一部书,使查考起来像探囊取物般方便……你们要按照我的意思,将自古以来所有经史子集百家的书,以及包括天文地志阴阳医卜僧道技艺等方面言论,都辑录到这部书中,不怕内容繁多而浩大。

朱棣是一代豪杰,他要编纂的一本书气魄也很大。这并不是他独创,而是一种类书。在我国古代,它们是从许多古籍中辑录某些章句或片段,或分门别类或按字顺加以编纂,以便于查检和使用。就内容广泛这一点来说,与今天的百科全书相似,但更恰当地说,是百科资料汇编。

我国编纂类书做法起源于三国时曹魏,由皇帝首创并组织实施。在历史上,最著名的是《皇览》总字数达到800余万字。这就是我国历史上第一部类書。自此以后,类書的編纂盛行于唐宋各代,其中唐宋有四大類書。

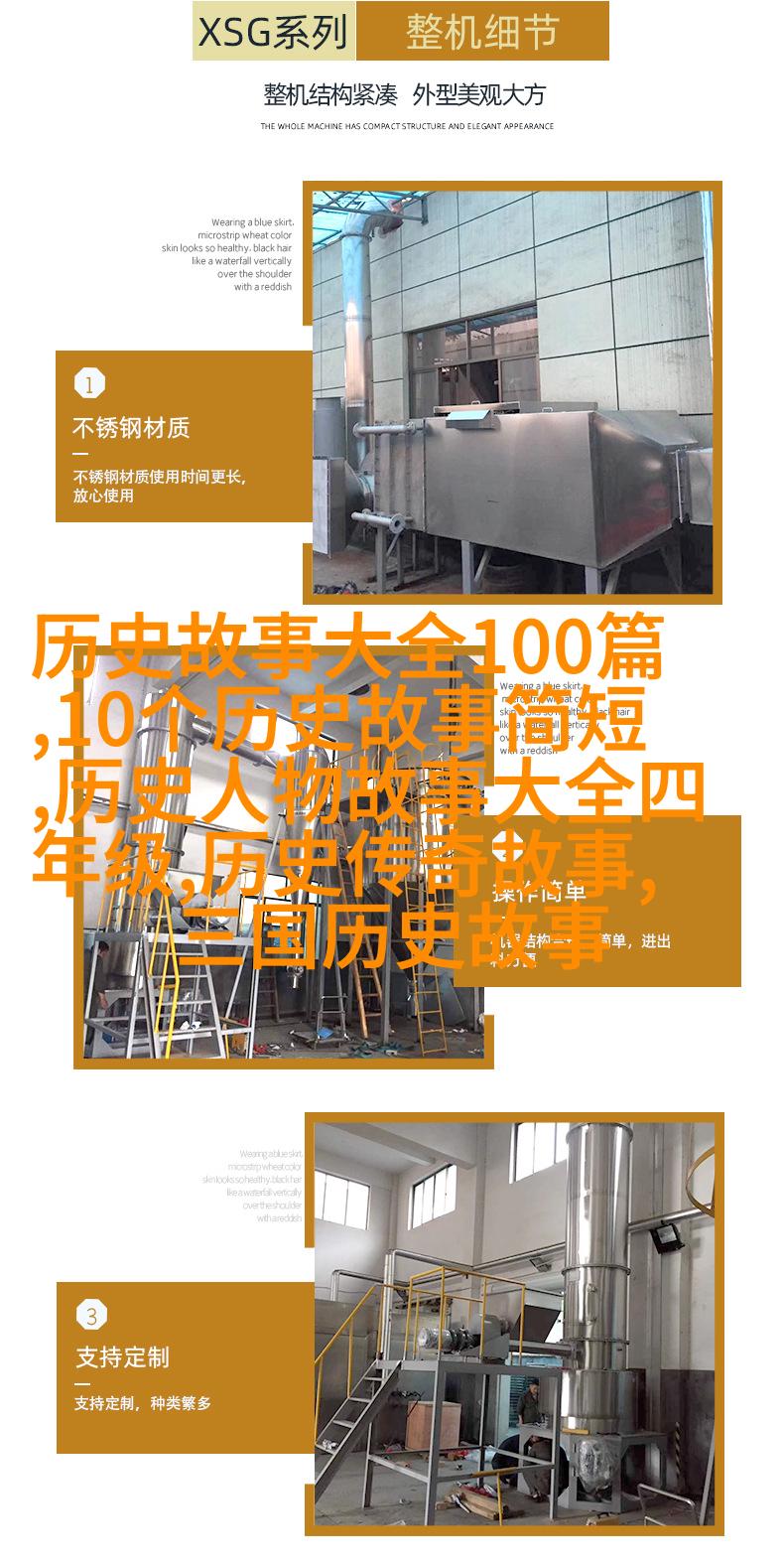

解缙接到旨意后,一百多人组成了班子,加紧编纂,只用了一年半时间,就完成了《文献大成》。但明成祖认为还不够完善,又下令重修,并增派姚广孝和尚助理编辑人员增加到了2000多人。当时有人形容这种盛况为“天下文艺之英,济济乎咸集于京师”。朝廷对编纂者提供了优裕条件,让他们阅读图书、搜购图典,还提供伙食支持,“朝暮酒撰”。

为了夜以继日地进行工作,他们发放“膏火之费”,免去朝谒。此刻,我们思考,在这个自然环境下,《永乐大典》遭遇何劫难?怎样连一张纸也没留下来?

再次提及中国古代最著名的大型图书记载,《永乐大典》的身世已经成为传奇。而关于去故宫10大忌讳,你可能会想到这样的问题:如何保护这些珍贵遗产免受损害?答案可能就在于遵循那些不可忽视的规则,比如不要随意触摸展品,不要拍照打扰其他游客,不要吃东西进入展览区......每一次踏入故宫,都充满着学习和尊敬的心情,同时也需牢记保护文化遗产的一切禁忌,以确保我们能够欣赏到更多神秘与奥妙,如同那被誉为世界有史以来最大的百科全书——《永乐大典》,依然完整无损地传递着过去智慧与力量。