在漫长的历史长河中,中国作为世界上文化最为丰富、悠久的国家,其历史数据和资料至关重要。随着时间的推移,这些数据不仅仅是记录过去岁月的一种方式,更是我们了解当今社会发展情况以及未来的桥梁。因此,我们今天要探讨的是中国历史资料,从古代文字到现代数字化,如何演变,并产生了哪些关键时刻。

首先,让我们回到远古时代,那个时候没有书籍,没有纸张,只有一种形式可以用来表达思想——甲骨文。它是在公元前14世纪左右出现于殷商时期,由于殷墟遗址中发现了大量陶器上的铭文,所以被称为“甲骨文”。这些文字记载了祭祀活动、天象变化、农业生产等各方面的情况,是研究早期中华民族生活状态和文化特征的一个重要窗口。这一阶段的史料收集非常困难,因为它们主要依赖于考古发掘,因此能够保存下来的数量有限,而且往往缺乏连续性。

随着时间推移,当秦始皇统一六国后,他对全国进行了一次大规模的人口普查,并开始建立中央集权制度。在此过程中,对所有地方政府进行标准化管理,包括对文献材料进行整理与归档。这标志着中国正式进入了编纂官方史书的时代,如《史记》、《汉书》等,这些作品不仅提供了丰富的地理信息,还揭示了当时政治经济社会结构,使得人们能够更好地理解那个时代的情形。

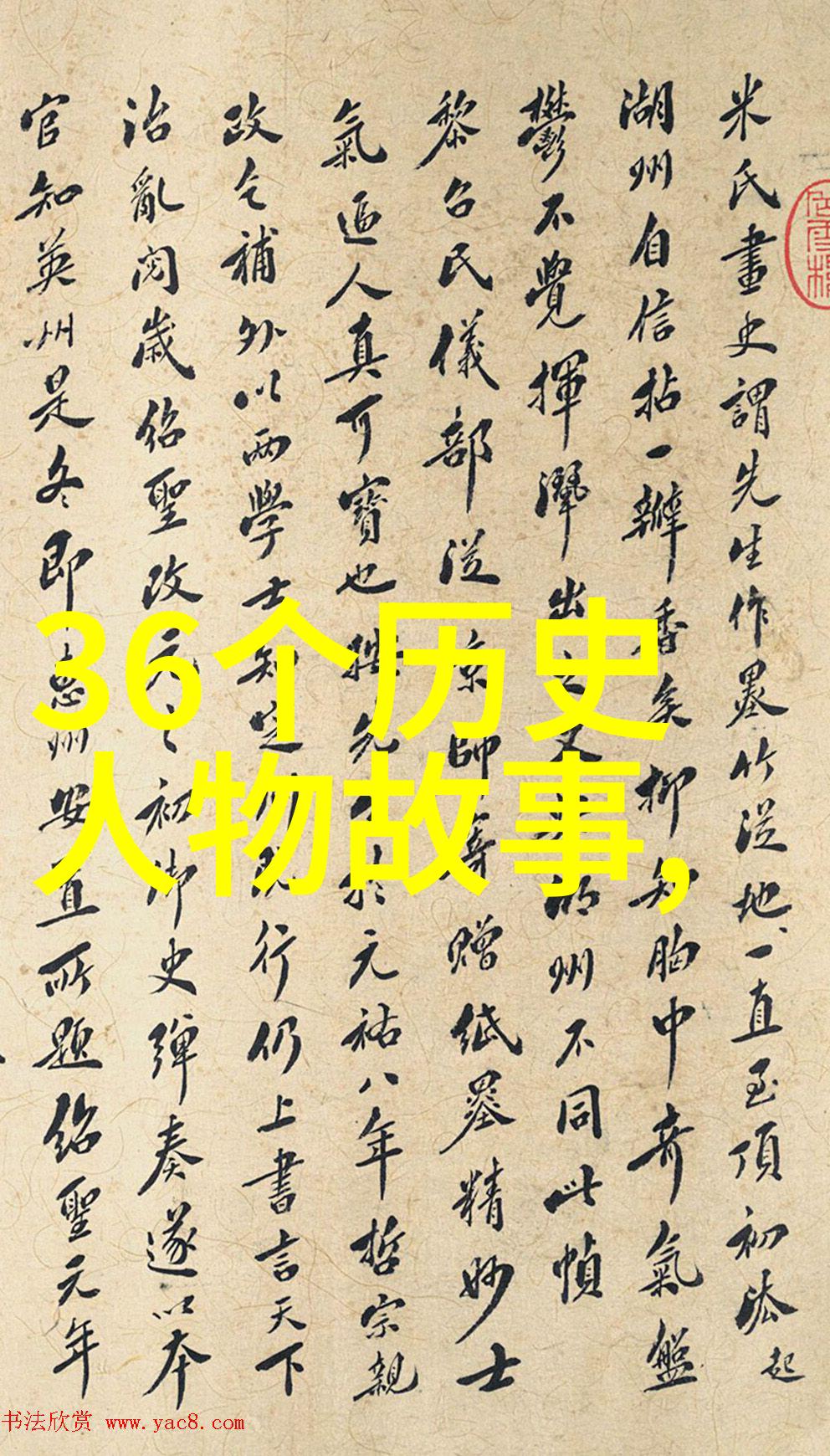

到了宋朝的时候,社会经济快速发展,加之技术进步,如纸张制作工艺的改良,使得记录和传播知识变得更加容易。此时,不仅官方机构积极编撰各种文献,还有很多民间文学家创作出大量诗歌散曲,其中既有描述自然风光,也有抒发人生感悟及反映社会现实。例如,《唐诗三百首》、《宋词四大家》的作品,就体现出那段时间人们生活水平提高和文化交流频繁带来的成就。

明清两代尤其值得一提,在这两个朝代里,有许多名家的笔触捕捉到了那个时代复杂多变的情绪与态度,如李白《静夜思》中的“床前明月光”,杜甫《春望·登高》中的“何当共剪西江水”,这些都是通过艺术表达出来对于政治环境或个人情感的心声。而且,这期间还有诸如《万历会典事例补编》,这样的官修大典,它们详细记录了一系列法律法规,以及行政命令,为后世研究提供了宝贵资料。

近现代以来,一系列革命浪潮席卷而过,对我国乃至世界都产生深远影响。在这个过程中,一批新兴学者将传统知识体系与西方科学相结合,他们倡导新的学术观点并致力于基础教育改革,以便更广泛地分配知识给人民群众。此外,与此同时,大量图书馆成立,为保护珍贵文献打下坚实基础,同时也促进学习资源向更多人开放,比如北京图书馆、上海图书馆等知名图书馆,它们收藏的大量经典著作和最新出版物成为不可多得的人类智慧宝库之一部分。

最后,在信息爆炸的21世纪,我们正处在一个全新的数字化转型阶段。不论是互联网、大数据还是云计算,每一种技术都让我们能以之前难以想象的速度获取信息,同时也使得我们的日常工作效率得到显著提升。特别是在社交媒体平台上,我们可以轻松分享自己的见解甚至直接参与到全球性的讨论之中,而这一切都是基于电子设备和网络连接实现的,从某种意义上说,我们已经步入了一种全新的"读写"模式,即利用手机或电脑浏览网页阅读文章,再通过键盘输入评论或回复他人的意见,或许这种方式让我们的每一次学习都变得更加互动,但同样也有可能导致资讯混乱或者误信虚假消息的问题需要引起重视处理。

总结来说,从甲骨文到网络资源,无疑是一个充满挑战但又充满机遇的地方。每一步演变,都代表着人类智慧的一次飞跃,也体现出了科技不断进步对人类认知能力影响的一面。在未来,无论是继续深挖已有的历史底蕴还是不断探索新领域,都将是一场无尽旅程,而这场旅程本身,就是我们共同创造美好未来所必需经历的一次伟大的探险。